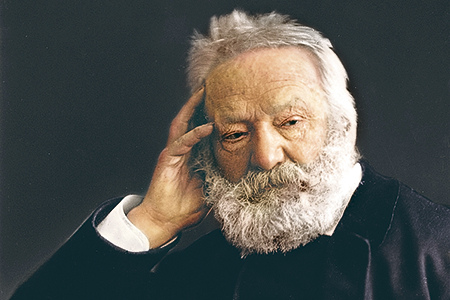

Виктор Гюго – один из самых ярких и самых живых классиков мировой литературы. Своей творческой мощью, силой воображения и разнообразием дарований он превзошёл, как кажется, всех писателей своего поколения. О Гюго можно сказать его собственными словами, которые он некогда адресовал Вольтеру: «Это не просто человек. Это – век». Действительно, на протяжении многих десятилетий Гюго сочинял стихотворения и поэмы, повести и романы, драмы и статьи, являя пример удивительной разносторонности и плодовитости таланта. Следует добавить – и долголетия: ведь он ушёл из жизни и из литературы одновременно, в 1885 году, по существу, тогда, когда «настоящий, не календарный» ХIХ век уже завершился. Вобрав в себя многие грани культуры, литературы, истории ХIХ столетия, писатель стал символом эпохи.

Битва за романтизм

Родившись, когда «веку было два года» (как напишет он позднее в одном из стихотворений), Виктор Гюго уже в четырнадцать лет отметил в своём дневнике: «Быть Шатобрианом или ничем», – избрав для себя образцом писателя, о котором А.С. Пушкин говорил как об «учителе всего пишущего поколения». А Шатобриан, в свою очередь, отзовётся о юном Викторе как о «чудо-ребёнке». В самом деле, литературное дарование Гюго проявилось очень рано, уже в пятнадцать лет он получил поощрение на поэтическом конкурсе Французской академии, в семнадцать – вместе со своим старшим братом Абелем стал издателем литературного журнала, тогда же удостоился первой награды за сочинение двух од, прославлявших короля. В этот период юноша был роялистом, разделял политические убеждения матери, а не отца – республиканца, с которым мать разошлась в 1813 г. и сближение с которым произошло у Виктора только через 10 лет после этого события. В это же время его всё сильнее привлекают новые, романтические художественные веяния: в 1823 г. он опубликовал роман «Ган Исландец», написанный в модном тогда «готическом духе», в 1826-м – поэтический сборник «Оды и баллады», продемонстрировавший отход поэта от классицистического стиля, а в 1827-м – пьесу «Кромвель», предисловие к которой стало манифестом романтизма. Блестящий организатор, глава писательского кружка, ставший вождём французских романтиков, Гюго повёл их в конце 1820-х годов на знаменитую «битву за романтизм» в театре. Театр долго был во Франции оплотом классицизма, ведь некогда его прославили великие драматурги XVII столетия – Корнель, Расин, Мольер. Но в новую эпоху это обернулось засильем эпигонов, не желавших уступать свои позиции романтическому поколению. Между тем Гюго стремился к созданию драм, в которых господствовали бы не правила, а свобода творческой фантазии, где в образах-символах боролись противостоящие силы добра и зла, сталкивались низменное и возвышенное. Победа новаторской драматургии произошла в феврале 1830 г. на отмеченной бурной реакцией публики премьере пьесы Гюго «Эрнани». С этой поры вплоть до конца 1840-х годов он более всего писал для театра. «Король забавляется», «Мария Тюдор», «Рюи Блаз» – только самые известные произведения, в которых царствовала и эстетическая свобода, и смелая революционность политических взглядов драматурга. Романтический репертуар требовал и новой манеры актёрской игры, классические театральные сцены уступали место театрам бульваров. Один из таких театров, Ренессанс, в 1838 г. основал сам Гюго вместе с А. Дюма.

Реформатор французской поэзии

У себя на родине Гюго прежде всего – величайший национальный поэт прошлого века, реформатор стихосложения, первооткрыватель многих поэтических тем. Меняя привычную форму стиха, писатель смело чередовал строки разной длины, использовал запрещённый классицистами анжамбеман – перенос, не только привычную высокую лексику, но и просторечье. Он отдал дань романтическому увлечению экзотической тематикой, выпустив сборник «Восточные мотивы», в котором представил далёкий мир Востока в ярких красках, обратился к лирико-философским раздумьям о природе и человеке в сборниках «Осенние листья», «Песни сумерек», «Внутренние голоса» и др., продемонстрировал силу сатирического дарования в поэме «Возмездие». Он соединил лирическое и эпическое в «космической» поэме «Легенда веков», где, по словам литературоведа Т.В. Соколовой, «выражено стремление человеческого разума вырваться за пределы земного шара, проникнуть в головокружительные просторы мироздания, силой творческого воображения преодолеть межзвёздные расстояния, увидеть невидимое, постигнуть непостижимое, соединить конечное (человека) и бесконечное (мироздание)».

Увы, в России до сих пор нет переводов, которые сделали бы стихотворения Гюго фактом русской поэзии, как это произошло, например, с поэтическим наследием Шекспира или Гейне. Но дети и взрослые, зачитывающиеся романами французского писателя, открывают для себя не менее значительный мир его прозы.

Отстаивая справедливость

Достоинства прозы Виктора Гюго многочисленны и разнообразны: он создавал увлекательные и динамичные сюжеты, насыщая их сложными этическими проблемами. Гюго не просто писал, а живописал одновременно точно и вдохновенно. Привычная фраза «Перед читателем как живые встают литературные герои» – в отношении персонажей Гюго совсем не пустой, банальный комплимент. Ведь даже неодушевлённых героев книг, например собор Парижской Богоматери из одноимённого романа, тысячи, миллионы людей, никогда не бывавших в Париже, видят объёмно, красочно и и во всех подробностях – видят лучше, чем на какой-нибудь сувенирной открытке. Более того, описание собора в романе в своё время произвело переворот в архитектурных вкусах французов, прежде не замечавших красоты этого памятника. Сохранностью Нотр-Дам вплоть до печально известного события – пожара, случившегося 15 апреля 2019 г., как и возможностью восстановить многие детали собора, мы, можно сказать, обязаны Гюго. Публикация этого произведения была настоящим триумфом писателя. Во Франции появился первый великий исторический роман. Восторженное отношение к этой книге Гюго сохранялось весь XIX век, её с огромным интересом читали во всём мире на протяжении ХХ столетия, однако пожар вызвал новую волну внимания к роману: книга стала лидером продаж, потребовались переиздания, которые тут же раскупались. Закономерно: ведь этот роман был своего рода защитительной речью, призывающей сохранить древнее архитектурное наследие Франции.

И каждый последующий роман Гюго, будь то «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который смеётся» или «Девяносто третий год», становился событием в литературной и общественной жизни эпохи. Эсмеральда и Квазимодо, Жан Вальжан и Фантина, Гаврош и Козетта – имена не просто известных, но мгновенно зримо предстающих перед глазами читателей героев Гюго. Зримость, яркая живописность образов – то свойство языка писателя, которое не в последнюю очередь определило популярность романов Гюго у кинематографистов. Специалисты считают даже, что по количеству экранизаций роман «Отверженные» держит первое место в мире: первый фильм по этому произведению вышел в 1913 г., последний – в 2019-м. Но дело не только в этом. Ведь совсем не за живописность Л.Н. Толстой считал «Отверженных» лучшим романом ХIХ столетия, а Ф.М. Достоевский был убеждён в превосходстве книги даже над его собственным «Преступлением и наказанием». Произведения Гюго задевают за живое ещё и потому, что увлекательные внешние события сочетаются в его книгах с напряжёнными нравственными конфликтами, решать которые героям и читателям приходится вместе, и потому, что в каждой из них поднимается важная общественная проблема, отстаивается социальная справедливость.

Универсальный гений и гражданин

Когда мы называем Гюго великим писателем, то этим далеко не исчерпываются блестящие результаты его творческой и гражданской деятельности: Гюго – превосходный художник, начавший писать ещё в детстве и оставивший более четырёхсот живописных и графических работ, иллюстратор некоторых собственных произведений. Он – гражданин, постоянно активно участвующий в общественно-политической жизни Франции, депутат Учредительного, а затем Законодательного собраний в конце 40-х – начале 50-х гг., а после прихода к власти Наполеона III – «маленького Наполеона», как назвал его в своём едком памфлете Гюго, – политический эмигрант, который дал слово вернуться не иначе как в свободную Францию и сдержал его. Он с молодости протестовал против смертной казни – и в своём художественном творчестве, написав ещё в 1829 г. повесть «Последний день приговорённого к смерти», а затем в 1834 г. в повести «Клод Гё», и в публицистике, и в своих обращениях к власти. Он всегда выступал на стороне гонимых, преследуемых, порабощённых. Во всех своих книгах и речах гуманист Гюго неизменно защищал действительно вечные идеалы Добра, Милосердия, Справедливости и Свободы.

Наталья Пахсарьян,

переводчик, доктор филологических наук,

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова