Таким прогнозом поделилась в интервью РИА «Новости» доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук: «Я как специалист знаю, что за этим вариантом («звОнит». – Ред.) будущее, потому что все глаголы на «-ить» последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова».

Тех, кто звОнит, новость обрадовала – скоро их не будут поправлять, остальных опечалила – неужели опять, как и в истории с родом слова «кофе», грамотность проиграет? Пока, к счастью, в нормативные словари перенос ударения не вошёл. Войдёт? Будем и звонИть, и звОнить?

Какая разница?

При советской системе казарма стремилась проникнуть везде и всюду и учитель русского языка и вообще интеллигент уподоблялся фельдфебелю, похлёстывающему кнутом по голенищу: «Ах, ты ложишь... Н-на, получи!», «А ты поклал? И тебе тоже!». Всех учили так, словно готовили в дикторы центрального телевидения. И что получили в итоге? Выхолощенный язык. Скучный, как жёваная тряпка!

Со студенческих лет я езжу в фольклорные, диалектологические и археографические экспедиции. Самая красивая речь, которую мне доводилось слышать, это речь неграмотных бабушек, родившихся ещё до большевистского переворота. Моя родная бабушка, Янова Кристина (Христинья, по записи в метриках) Семёновна всю жизнь жалела, что ей не довелось учиться в школе. Но говорила она так, что её рассказы можно было сразу сдавать в набор, без всяких правок. Они обладали и мудростью, и несомненными художественными достоинствами. «Пьёт на хружки-глотки», – говорила она. Догадайтесь, как это. Меня, лодыря, называла непокладаемым тружеником, а о соседке с предельно пониженной социальной ответственностью говорила: «Её убить надо из пресилённого ружья».

Много лет с коллегами и студентами мы выезжаем на практику на Ангару. После пуска в 2012 году Богучанской ГЭС были затоплены десятки русских старожильческих деревень. В очередной раз, не считаясь ни с чем, уничтожили старорусский говор и в значительной степени быт, народную культуру... «Ты, варнак, верно, жабать хочешь?» – заругает ангарская бабушка забегавшегося внука, хотя для неё он «кишошный, башшэ всех околотошных». «Желтá (змея) тебе в рот», – услышит от ангарца человек, сказавший что-то непотребное.

Язык – живой организм. Независимо от чьих-либо желаний и постановлений меняется всё: синтаксис, лексика, ударение... В аудитории я, естественно, говорю по правилам. В обыденном же разговоре лично мне всё равно звонят или звóнят. Я никогда никому не сделаю замечания. Главное-то дозвониться.

Владимир Васильев, кандидат филологических наук, доцент Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета

Последнее прибежище

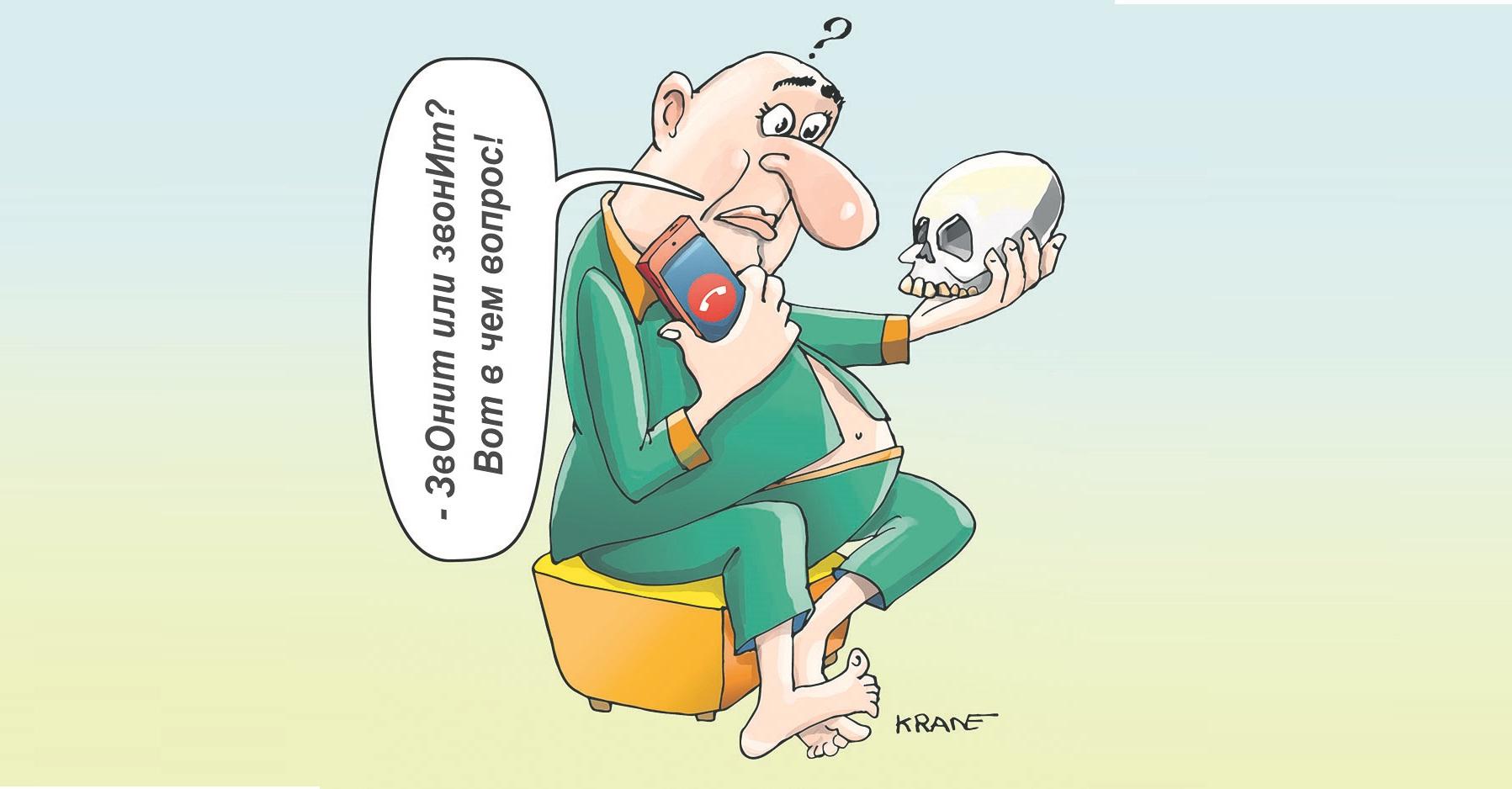

Вспомнила недавнюю – буквально первомайскую – дискуссию в одной компании, причём накал страстей был такой, что «звОнит» или «звонИт» звучало как «быть или не быть». На первый взгляд, чисто языковедческий спор. Но только на первый. По-моему, речь идёт о культуре вообще и о том, кого можно считать культурным. А это, согласитесь, вопрос принципиальный.

Одни – в том числе мой оппонент в том споре – считают, что нужно идти на поводу у большинства, делать (в данном случае – говорить) как легче. Приходит на память Шариков, который, когда за обедом ему пеняли, что нож и вилку он держит не в той руке и что не пользуется салфеткой, огрызался: «И чего вы себя мучаете?» Шариков абсолютно прав: культура – система запретов. Это нельзя, это нонсенс, это не комильфо. Культура – это напряжение. А если всё время – в угоду большинства – понижать планку, то в конце концов человек будет не перелетать над, а проползать под.

Давайте признаемся честно: литературу мы сдали. Если раньше было стыдно быть неначитанным и не знать, кто какую книгу написал, то сегодня сплошь и рядом слышишь: «Это не моё», «Войну и мир» не читал и не собираюсь грузиться», «Татьяна Ларина – дура», «Ромео и Джульетта – идиоты…». И так обо всём: о театре, кино, живописи.

Язык, перефразируя известное утверждение, – последнее прибежище культуры. Можно бог знает что нагородить в сочинении по литературе и выдать это за «собственное мнение». Можно в стихотворении написать, что Москва – «красивЕйший город», но, к счастью, нельзя написать «МАсква» и «росия».

Грамотность – это та национальная идея, которая пока что объединяет всех. И в этом смысле – спасибо ЕГЭ! Ведь этот экзамен требует знания литературного языка, и слово «звОнит» будет квалифицироваться на нём как ошибка.

…Конечно, как сказал поэт, «каждый выбирает для себя». Но, выбирая, хорошо бы понимать, что выбираешь не просто между «хочу – не хочу», а между «культурно – некультурно».

Инна Кабыш, учитель русского языка и литературы

Язык – это океан, стихия

Изменения языка – процесс болезненный, но естественный и закономерный. Изменения в языке или, напротив, консервацию нормы нельзя вводить декретом, указом президента, распоряжением министерства науки и образования. Язык – это океан, стихия, живущая по своему закону, а иногда по собственной прихоти. Хотя, возможно, за этой прихотью стоят законы языка, которые мы не можем сформулировать и понять.

Узнать, как говорили 200 лет назад, когда Пушкин создавал современный литературный русский язык, не так трудно: достаточно почитать самого Пушкина.

Иногда

Причалит с неводом туда

Рыбак на ловле запоздалый

И бедный ужин свой варит…

Современный человек, ну, например, школьник, впервые изучающий «Медного всадника», конечно, прочитает вАрит. Продолжая читать, догадается, что должна быть сохранена рифма:

Или чиновник посетит,

Гуляя в лодке в воскресенье,

Пустынный остров

– и исправит на «варИт»: место ударения у формы настоящего времени глагола «варить» 200 лет назад было иным – и находилось на окончании, а сейчас перешло на основу слова. Читая русскую классику, он столкнётся и с другими примерами:

А ведь ворон ни жарят, ни варят…

(И.А. Крылов)

Да, в русском языке за время его существования изменилось многое, в том числе менялось и продолжает меняться ударение. Академик А.А. Зализняк в лекции «Из русского ударения» объясняет: «...была некоторая достаточно стройная и последовательная древняя система ударения <...> она существовала в русском языке примерно лет восемьсот назад. А <...> через какое-то количество веков – это могут быть и тысячелетия – русский язык должен прийти к другой системе ударения. И мы сейчас находимся на среднем участке этого пути. А все средние этапы смены одной системы на другую всегда представляют собой чрезвычайно сложную картину. Потому что происходит борьба старой системы, старых правил с зарождающимися новыми правилами. И в массе случаев эти правила старой и новой систем приходят в конфликт друг с другом, который решается рано или поздно победой нового правила».

Именно об этом и сказала в интервью журналисту доктор филологических наук профессор М.Л. Каленчук – уважаемый учёный, руководитель коллектива авторов, который создал «Большой орфоэпический словарь русского языка», подробно фиксирующий его современное состояние. В нём есть глаголы на -ить: варить, солить, валить, включить и, конечно, вызвавший бурю в соцсетях в конце апреля «звонить». Два первых глагола изменения пережили – и мы говорим «вАрит» и «сОлит». Третий пока в вариативности: ветер с ног уже вАлит, а вот снег и толпа – по рекомендациям словарей – и вАлит, и валИт. Неопределившееся слово. Два же последних рекомендуется произносить как «включИт» и «звонИт». И это произношение сегодня нормативно, маркирует грамотного человека.

Составленный филологами словарь, цель которого – зафиксировать состояние русского языка в начале XXI века, – отнюдь не призывает (и тем более не разрешает) использовать форму «звОнит», сообщает о её неправильности и даже не предполагает наличия «вклЮчит». М.Л. Каленчук отметила лишь один факт: форма «звОнит» употребляется уже. А это означает, что в той широкой перспективе, которую определил для развития русского ударения академик Зализняк – может быть, и тысячелетия, – у глагола «звонить» есть шанс на выравнивание с «варить» и «солить».

Михаил Голубков, доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова