Леонид Бежин / Проза

* * *

После недели оттепели, мешавшейся то с дождём, то с мелким колючим снегом, наконец прояснилось, и воссиял румяный царь природы – тот самый, которого метко сразил эпиграммой Пушкин: не царя, конечно (хотя он и царей особо не щадил), а своего лицейского приятеля Кюхлю. Я же вспомнил об этом, радуясь весеннему дню и даже испытывая некое блаженное опьянение, выражавшееся во всяких вздорных мыслях, желании снять шапку, подбросить её над головой и воскликнуть петушиным голосом: хорошо вы нас учили, любезная Антонина Мироновна Музалевская, наш бессменный преподаватель литературы, раз я на восьмом десятке лет помню ваши уроки!

Румяный царь и на этот раз сиял исправно – так, что повсюду припекало, из-под осевших сугробов выбивались мутные ручьи, в трамвайных рельсах стояла горчичного цвета талая вода, расплёскиваемая по сторонам чугунными колёсами, и деревья были завешены сеткой капели, как при ремонте завешивают сеткой здание.

Это неуклюжее сравнение родилось у меня не случайно, и чуть позже выяснится, что послужило для него причиной. Поэтому я ещё немного расскажу о своей персоне.

В тот весенний день мне отчаянно не хотелось спускаться в штольню – иными словами, в метро. Оно в такие дни действительно кажется затхлой штольней, от которой шарахаешься как чёрт от ладана. Но ничего не попишешь: надо было поехать на Покровку, чтобы обчикать одно немудрёное дельце (Антонина Мироновна, помнится, допускала, что фамилия Чичиков – от выражения «обчикивать дела», хотя современная этимология с ней не согласна), а трамвая, как назло, нет и нет.

И я скрепя сердце спустился, но решил выйти наружу пораньше, остановки за две-три, чтобы прогуляться гоголем по такой погоде. Захотелось махнуть пешкодралом по Неглинной, Кузнецкому мосту, Мясницкой, Чистопрудному бульвару. Но не рассчитал свои силы. Всё-таки восьмой десяток не шутка: заныла спина, закололо в боку и стало немного пошатывать. Вот я и присел отдохнуть в скверике у Большого театра.

Сначала сел на лавочку лицом к Большому театру. Но сей большой (по размерам) театр по случаю ремонта был убран в леса и завешен сетками. Чтобы не лицезреть это безобразие, я пересел на другую лавочку – к театру спиной. И тут увидел, что в двух шагах от меня восседает примерно равный мне по возрасту старикан… Нет, лучше назвать его пожилым мужчиной или господином солидного возраста (иначе самому придётся записаться в стариковский полк).

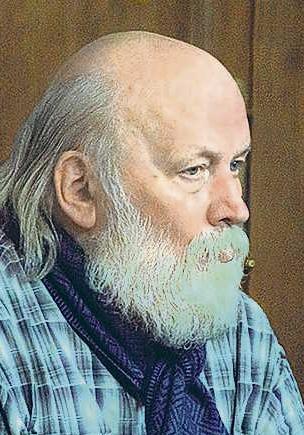

Тургенев тотчас нарисовал бы его подробный портрет. Но я всё же не Тургенев, хотя ростом до него почти дотягиваю и у меня такой же противный, тонкий, писклявый голос, как у Ивана Сергеевича. Поэтому подробностей внешности от меня не жди, любезный читатель, и я позволю себе лишь два штриха: господин солидного возраста кутался в шарф, как певец, привыкший беречь свой драгоценный голос (хотя чего там уже беречь!), и держал на поводке псюгу породы доберман, но только редкого белого окраса.

Из-под шляпы выбивались у него седые космы, причём красноватого оттенка, словно они сохраняли следы несмываемого грима. В целом видок был запущенный, хотя повадка угадывалась барская или по крайней мере сценическая.

Замечу, что он так же, как и я, сидел к Большому театру спиной.

Когда бесстыжий доберман к тому же задрал заднюю лапу, чтобы помочиться в сторону Большого театра, я не выдержал и, напрягая голосовые связки, своим противным тонким дискантом произнес:

– А разве можно выгуливать собак у Большого театра?

– А где вы видите Большой театр? – спросил он, недоумённо оглядываясь по сторонам. – Никакого Большого театра нет.

– Как это нет? А у вас за спиной что – не театр?

– У меня за спиной безобразное зрелище, от которого вы, я вижу, отвернулись так же, как и я.

– Ну, мало ли… – Я не хотел сдаваться и так просто отказываться от своего возмущения. – Просто его ремонтируют… Настало время. Надо немного потерпеть.

– Чего там ремонтировать на пустом месте! Вы скажете, что свято место пусто не бывает. – Он угадал моё намерение это сказать. – Бывает! Ещё как бывает! Кончился Большой театр. Завершил свою славную историю позорным фиаско. Весь изошёл, как дым. Роман Тургенева с таким названием читали? Вот и Большой театр – это такой же дым.

То, что он упомянул Тургенева, отозвалось во мне невольным расположением к нему. Я почувствовал в нём родственную душу.

– Я не только читал и перечитывал, но сегодня, знаете ли, вспоминал тут Ивана Сергеевича… Разрешите представиться. – Я приподнял над головой шляпу и назвал своё имя. – А как вас величать, простите?

– Артур Иванович Музалевский.

– Слыхал, слыхал. Когда-то вы пели в Большом театре Садко.

– И не только Садко. Много чего пел – всего и не упомнишь.

– Моя школьная учительница литературы как-то на уроке обмолвилась, что её сын поёт в Большом. Это часом не вы?

– Среди певцов я один Музалевский – любимец муз, так сказать. А моя матушка и впрямь преподавала литературу. Причём во многих школах. Наверняка и в вашей школе тоже. Вы где учились?

– У Чистых прудов.

– Это её любимое место, исхоженное вдоль и поперёк. Матушка была заслуженный педагог, со всякими там регалиями. Ей даже медаль по какому-то случаю вручали. Так что мы с вами заочно знакомы.

– Весьма рад.

– Взаимно. Могу я полюбопытствовать, чем вы занимаетесь?

– Занимаюсь… весной. В этой области большой специалист. Люблю пуститься по Москве пешкодюндиком. Правда, последнее время стал уставать, даже немного киснуть и хандрить. От прочих же занятий отошёл по причине возраста, хотя мог бы ещё потарабанить с кафедры о Пушкине, Баратынском и Дельвиге. Мне ведь семьдесят два, а чувствую себя подчас на все восемьдесят.

– А я наоборот. Мне скоро восемьдесят, а чувствую себя на шестьдесят. Кажется, что вышел бы на сцену и спел своего Садко, да вот не поётся… так что остаётся только прокашляться, отхаркнуть, сплюнуть и в глаза не видеть этот Большой, будь он трижды неладен.

– Чем же он вам так досадил?

– Я же сказал: дым…

– Но всё же должна быть причина… Иначе это, знаете ли, напоминает мне извечные разговоры о том, чем Москва лучше Петербурга, а Третьяковка – Пушкинского музея.

– Ах, вам причину назвать? Что ж, извольте. Вам известно, как при ремонте здания называют фасад, намалёванный на сетке, коей завешены строительные леса?

– Ну, какая-нибудь имитация, ложный фасад, как я понимаю…

– Резче. Фальшь-фасад! Вот и весь Большой театр… вернее, теантер, – он скривился, изображая мимикой – оттопыренной губой и сплюснутым носом – некое комичное соответствие этому слову, – грубый подмалёвок, фальшуга, как говорят музыканты в оркестровой яме. Они вам, не стесняясь, скажут: «Фальшугу гоните, уважаемый». Вот так же и превозносимый вами Большой – это фальшь-фасад всей нашей культуры. Там не только не способны поставить оперу Моцарта или Вагнера, но, как одряхлевший кот не ловит мышей, так Большой теантер даже не озабочен тем, чтобы наладить изготовление пуантов для балерин. Всё закупаем за границей. Слава богу, балетные пачки ещё худо-бедно шьём.

– Я его особо и не превозношу. Почему вы решили?..

– Вы с таким обличающим пафосом прошлись насчёт выгуливания собак. – Он подозвал добермана, потрепал его по загривку и поцеловал во влажный нос. – А где же мне прикажете выгуливать, если я тут рядом живу? Это моя законная территория. Из моих окон Минина и Пожарского видать. Моя матушка, у которой вы изволили учиться, гостей, слишком расхваливавших свои квартиры, обычно огорошивала вопросом: «А Красную площадь у вас из окон видно?» Те пристыженно ответствовали: «К сожалению, нет». – «Ну, это не Москва!»

– Наверное, Антонина Мироновна была на всех ваших премьерах.

– Когда-то матушка моих премьер и впрямь не пропускала. Но последнее время она любила повторять, что приличные люди в Большой театр не ходят, что в Большом теантре бывают лишь провинциалы, чтобы поглазеть там на бархат и сусальное золото. А сейчас, во время ремонта, и подлинный бархат, и золото – всё напрочь сдирают. А с вентиляцией какие были мучения, да и со всем остальным. Всё, что жило, дышало, превратилось в мёртвый муляж. Крадут! Крадут всё подчистую. Даже не миллионами – миллиардами…

– А вы как артист Большого театра не пытались бороться, протестовать, что-то доказывать? – Я потянулся рукой, чтобы погладить добермана, но тот рыкнул и клацнул зубами.

– Смотри у меня!.. – Артур Иванович погрозил ему для острастки и тотчас обратился ко мне: – Вот так же и на меня рычали и клацали. Но если мой Барон при этом не кусается, то меня всего искусали. Мясо на мне клочьями рвали. Меня потому и уволили, что я вместо того, чтобы, как вы, заниматься весной, лишь боролся и протестовал. Доказывал, что обнажённый Аполлон, правящий квадригой, должен быть – как античный бог – без фигового листика. Но у нас могут любую стыдобу наворочать, но чтобы фиговый-то при этом был. О фиговом в первую очередь позаботятся, потому что он от слова «фиг»…

– Положим, не совсем… скорее от слова «фига», фиговое дерево или смоковница…

– Да знаю я, знаю! Не надо меня просвещать. Просто у нас в Большом по любому поводу любят фигу под нос совать. А борьба, к которой вы меня призываете… Раз уж мы заговорили о квадриге и Аполлоне, я вам напомню, что в Древнем Риме оптиматы яростно боролись с популярами. Оптиматы поддерживали сенат, выступали за аристократические добродетели и доблести, аристократические понятия о чести и методы правления. Ну, а популяры… это был плебс, так называемое демократическое большинство, крикуны и горлопаны.

– Кажется, вы меня тоже просвещаете…

– Простите. Увлёкся. «Больше не буду», как я в детстве оправдывался перед мамой. Лишь одно вам ещё скажу: я по своей натуре – оптимат и никогда этого не скрывал.

– Что вы в это вкладываете? Вы же не римский патриций.

– У нас в Большом тоже была своя аристократия и свой сенат. Я имею в виду аристократию духа и сенат избранных. На них наш театр и держался. Обухова, Максакова, Турчина, Козловский, Нэлепп, Уланова, Голованов, Мелик-Пашаев, Рождественский, Светланов. Кого я не назвал?

– Лемешева.

– Ну и Лемешев, конечно. И Архипова, и Плисецкая. Корифеи! Светочи! Они задавали тон. С ними считались и до их уровня старались подтянуться. Им не смели возразить. А затем пришли интриганы, крикуны и горлопаны. Всё измельчало и опошлилось. – Артур Иванович прижался небритой щекой к морде своего добермана (благодаря стараниям хозяина тот выглядел гораздо более ухоженным, чем он сам) – прижался так, словно лишь это могло его спасти от опошления и мельчания.

– Но, может быть, всё ещё возродится? Ведь есть же певцы, балерины, дирижёры…

– Есть, — согласился он, словно с этим нельзя было не согласиться, – но их как бы и нет…

– Почему?

Он посмотрел на меня, отыскивая ответ на мой вопрос во мне же, будто я носил его в себе и при этом о нём даже не подозревал – иначе бы не задавал таких глупых вопросов.

– Вы, конечно, слышали о Вильгельме Кюхельбекере…

– Совсем недавно о нём вспоминал…

– Кюхельбекер во время восстания декабристов дважды стрелял в своих идейных врагов и противников, реальных или воображаемых врагов – не суть важно. А именно: в великого князя, брата императора Михаила Павловича и генерала Воинова, и пистолет дважды дал осечку.

– И что же?

– А то, что осечка – это время…

– Не совсем вас понимаю… – с извиняющейся улыбкой признался я.

– Что ж тут не понять. Одно дело вызревающий заговор, честолюбивые планы, дерзкие мечты, а другое – пистолет в руке, взведён курок и – осечка. Улавливаете разницу?

– Если честно, не совсем…

– Барон, ты улавливаешь разницу? – Он обнял за шею пса, и тот, ошалевший от хозяйской ласки, дважды с визгливым восторгом пролаял. – Вот он улавливает. Он у меня, как видите, белогвардеец, благородных кровей, редкого окраса, тоже своего рода аристократ. Не шавка какая-нибудь.

– Хоть белые и благородных кровей, как вы изволили выразиться, но красные победили.

– Ради бога, не подумайте, что я за белых. Это я к слову… просто чертовски люблю подпустить аллегорию.

– Так что же осечка?

– А осечка означает, что время наступало другое. Не для выстрелов, а для тайных интриг, внушений, нашёптываний – словом, схваток бульдогов под ковром. Николаевское время. Барон, ты не позволил бы себе под ковром схватиться с бульдогом? – спросил он своего пса и, хотя тот никак не обозначил своего согласия, за него возвестил: – Вот видите, он не позволил бы. Поэтому Кюхельбекеру оставалось только бежать, самым банальным образом, по подложным документам на чужое имя.

– На имя плотника села Скачкова Скачковской волости.

– Однако вы лучше меня об этом знаете, – сказал он, считая излишним продолжать эту тему, но всё-таки не удержался и продолжил: – Вот вы говорите: певцы, балерины, дирижёры. Но ведь все они, в сущности, живут по подложным документам, под чужими именами. Скажем, кто-нибудь из них по одарённости и мастерству – Тосканини, а по паспорту – Иванов, Петров или Сидоров. Однако я вас, кажется, заговорил. – Артур Иванович слегка откинулся на лавке и тряхнул седыми космами так, словно за этим могло последовать лишь неожиданное для меня приглашение. – Не желаете ли меня посетить? Чайку с вами выпьем. Я ведь один живу. Жену похоронил, детей разогнал. Некому будет закрыть мне глаза, когда помру.

– Что так? – спросил я участливо.

– Со всеми рассорился. Гневливый характер. Только мой Барон меня и терпит.

– Благодарю за приглашение. С удовольствием у вас побываю. Но только в другой раз.

Он не позволил мне отказаться даже из вежливости.

– Нет-нет, сегодня. Сейчас! Должны же мы решить с Москвой и Ленинградом, а заодно и с Пушкинским музеем и Третьяковкой!

– Надеюсь, паспорт предъявлять не придется?

Он раскатисто – по-оперному – рассмеялся.

– Ну, что вы! Что вы! Обойдёмся без этого.

Мы, кружа переулками, переступая через сочащиеся из-под сугробов ручьи и на пятках семеня по лужам, добрались до его дома. Артур Иванович потыкал пальцем в кнопки – не щёлкнуло. Чертыхнулся, сплюнул и снова набрал код, сдерживая себя и стараясь не торопиться, словно спешка всегда его подводила.

На этот раз дверь вздрогнула и позволила себя открыть. Он зачем-то проверил свой почтовый ящик, хотя наверняка уже заглядывал в него раньше.

– В старости, знаете ли, ждёшь письмеца. Собственно, и не ждёшь, но всё-таки… ждёшь, хотя себе в этом не признаёшься.

– От детей?

– От детей, раз уж те не звонят. А больше из театра… может быть, позовут, предложат захудалую ролишку, захотят узнать моё мнение…

– Мнение о чём?

– Какой вы, право, чудак! Все задаёте мне уточняющие вопросы! А не надо ничего уточнять. Просто узнать мнение – вот и всё. Да хоть бы мнение о погоде! «Почтенный Артур Иванович, нравится ли вам нынешняя погода?» – «Нет, не нравится». Я вообще весну не люблю. Ненавижу весну. У нас в семье весной случаются всякие неприятности. То кто-нибудь умрёт, то, наоборот, воскреснет. Зашкаливает по этой части. А вы? Впрочем, вы уже сказали…

– Да, я весной всему беспричинно радуюсь. Становлюсь телёнком на лугу. Восторженно мычу.

Мы вызвали старый, рассохшийся, скрипучий лифт и поднялись на седьмой этаж. Артур Иванович отпер дверь двумя ключами: верхний замок – длинным ключом, а нижний – коротким.

– Вы счастливый человек. – Он учтиво помог мне раздеться и положил рядом наши шляпы. – Я пока чаем займусь, а вы тут осмотритесь. Гляньте из окна на Минина и Пожарского, на Кремль, на Андреевский спуск. Вот на стене фотографии с дарственными надписями. По ценности все музейные. Есть даже от Шаляпина. Правда, не мне, а моему деду: тот с ним приятельствовал. А вот любопытная фотография с дыркой, ха-ха-ха… Впрочем, мой смех неуместен.

– С дыркой?

– Опять вы уточняете! Ну, не с дыркой, а с аккуратно вырезанным профилем. Помните, как бывало… кого-нибудь арестуют, ночью уведут, и родственники его из всех групповых фотографий вырежут или чем-нибудь замажут. На всякий случай. Боялись. Все в те годы боялись. Но при этом как пели, как пели! – Он расплылся в блаженной улыбке. – Какие голоса, какая выучка! Исполнительское искусство процветало! Большой театр блистал, как сонм небожителей! Сейчас так уж не споют… – Артур Иванович размотал обмотанный вокруг шеи вязаный шарф. – Матушка мне шарф когда-то связала. Заботилась, чтобы я не простудил голос. Вот, кстати, её письменный стол… лучшие школьные сочинения она бережно хранила. А самые лучшие и сейчас стопочкой у неё сложены. Я к ним после её смерти не прикасался.

– Где?

– Да вот же, в уголочке…

Я стал перебирать пожелтевшие листки, вырванные из тетрадей с профилями Пушкина, Толстого и Горького на обложке.

– Смотрите-ка! Здесь и моё есть… – Во мне шевельнулась гордость.

– Ну-ка, ну-ка… о чём же вы писали? «Как хорошо, если бы пистолет Онегина дал осечку и Ленский не был бы убит, и все были бы счастливы». Вы были добрый мальчик!

– При этом я был отчаянный популяр. Мечтал о всеобщем счастье, писал стихи про Ленина, выступал на школьных утренниках. Ваша матушка водила нас в Большой театр на дневные спектакли. Помню, меня всё поражало, и я с восторгом смотрел на занавес, люстру, бархат и золото. В антракте мог выпить пять стаканов лимонада. Залпом. Второе действие едва высиживал – так хотелось в туалет. Но я терпел, чтобы ничего не пропустить. Однажды даже не выдержал и пустил прерывистую струйку себе в школьные брюки. Хорошо, что кресло под собой не промочил.

– Мы с вами во многом схожи. Меня в детстве пускали на репетиции, и по части прерывистых струек я тоже, знаете ли, был слабоват. Ещё мне помнится, как я когда-то впервые пел эту партию Ленского. На дуэли меня убивали, а я, раскидывая руки и падая на землю, был счастлив. Счастлив оттого, что мне досталась эта партия, что я пою её на сцене. Досталась именно мне, одному из всего Большого театра, и я её никому не отдам. Даже самому Лемешеву, хотя он тогда уже не выступал, я же перед ним благоговел и во всём ему подражал.

Артур Иванович удалился (оперное словцо!), чтобы заварить чай. Затем мы долго сидели за круглым столиком, поднося ко рту изысканные китайские чашки из тончайшего фарфора, прозрачного, словно яичная скорлупа (привезены с гастролей). Барону мы бросали кусочки сахара, но он без приказа не смел его тронуть – преданно и влюблённо смотрел на хозяина.

Мы продолжали говорить о Большом театре – этом Большом муляже, как называл его Артур Иванович, я с ним спорил, не соглашался, настаивал на том, что не может всё погибнуть: что-нибудь, даст бог, и сохранится. И он смягчался, уступал мне, не возражал, даже в чём-то со мной соглашался, словно ему тоже хотелось, чтобы сохранилось. А под конец нашей беседы Артур Иванович философски изрёк:

– Наверное, в детстве мы все популяры, а с возрастом становимся оптиматами.

– А я как был популяром, так и сейчас, признаться, популяр. У меня большая семья, множество учеников, которые заваливают меня своими письменными откровениями в виде рефератов. Дома беспорядок, вечно толпится народ, колготня, бестолковщина. Но я не жалуюсь и не считаю это подвигом, тем более что к подвигам никто меня и не призывает. Минина и Пожарского из моих окон не видать, а видна только Роза Васильевна Минкина: она на балконе в доме напротив развешивает белье.

– А собака в доме у вас есть?

– Собака? Есть, но только не белый доберман, а безродная шавка с поджатым хвостом и умильно-подобострастной мордой. – Я сделал паузу, чтобы приступить к церемониальной части моей речи: – После всего сказанного имею честь пригласить вас в гости. Как принято у оптиматов, – с ответным визитом.

Он снова по-оперному рассмеялся.

– Буду рад вас навестить, если ничто не помешает…

– Нет уж, пожалуйста, без всяких если… Дуэль оптимата и популяра с последующим замирением сторон должна продолжиться.

На этом наш разговор мог бы завершиться, но под занавес мы, два старика, расхрабрившись, ещё обменялись шутливыми репликами по части дуэли:

– Если только пистолет не даст осечки…

– Можете не сомневаться, что я в этом деле не промах…

В конце концов что-то в наших шутках не понравилось Барону (или белый доберман устал от наших словопрений), и он недовольно зарычал.

Я спохватился, что у меня ещё дела, поблагодарил за чай и стал прощаться. В прихожей (по размерам она была, однако, вдвое больше моего кабинета) я благополучно справился с пальто, которое подал мне хозяин, а вот со шляпой вышел небольшой конфуз: я перепутал и надел чужую.

– Мы, кажется, поменялись с вами шляпами! – воскликнул я, мельком глянув на себя в зеркало.

Артур Иванович мне на это ответил с примирительной улыбкой:

– Ничего. Главное, чтобы мы при этом не поменялись нашими взглядами на кое-какие вещи. Всё же мне в моей шляпе как-то, знаете ли, удобнее. Поэтому вы меня, надеюсь, не осудите, если я останусь хотя бы немножко оптиматом.

Через неделю я принимал у себя Артура Ивановича. И всё повторилось: показ фотографий (уже других, но тоже с вырезанными профилями), разговоры о Большом театре, такие же привычные, как разговоры о Москве и Петербурге, чаепитие и угощение сахаром Барона, в роли которого, впрочем, выступала моя Матильда, подобранная во дворе и приведённая к нам домой внуками. Вставала на задние лапы, а передними угодливо давала отмашку.

Только кто из нас двоих оптимат, а кто популяр, я уж, грешным делом, временами переставал различать. Но мой рыцарски стойкий и неподкупный собеседник неизменно находил повод мне об этом напомнить.

Поздравляем давнего автора и друга «ЛГ» Леонида Евгеньевича Бежина с 75-летием!