А те, кто остался жив, несли и далее рождённое в горниле невероятной войны честное слово своё: «Говорить просто о простом, оставляя в стихе воздух и пространство, не заниматься сухой возгонкой смыслов, не упиваться физиологической звукописью, не изобретать, не учительствовать».

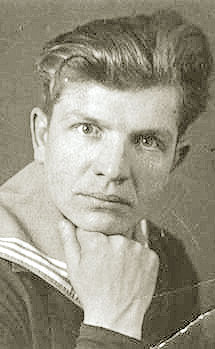

Именно такую осмысленную задачу ставил перед собой в послевоенном дневнике Дмитрий Михайлович Ковалёв, один из самобытных русских поэтов, чьё столетие со дня рождения мы отмечаем ныне (17.06.1915 – 5.03.1977).

И помнит память, хоть дырява:

Не польза обещать, а вред.

При жизни будущее здраво.

У мёртвых будущего нет…

Последними все были войны

Для тех, кто не пришёл с войны.

И мы, пока мы живы, – вольны

И за других решать вольны.

Но я люблю мой век не меньше,

Не верящий льстецам, словам,

Тех благ, что ждут вас, не имевший

И не завидовавший вам.

В этих выстраданных сердцем строках виден могучий и справедливый характер, выкованный его православными предками. Родился он в Белоруссии в селении Ветка (ныне город). Его отец был белорус, а матушка – потомок русских старообрядцев, вынужденных переселиться из Центральной России в Гомельскую область ещё три века назад. Рядом с Веткой – река Сож. Недалеко – судоверфь. И тут же дом семьи Ковалёвых – потомственных кузнецов (ковалей).

Детство его, омрачённое Первой мировой войной, изведало тяготы немецкой оккупации: голод и карательные акции новой администрации. Да и последующая жизнь не была сахаром. В школе проучился всего три года: нужно было помогать отцу и в поле, и на кузнице, ибо Дима был старшим в многочисленной семье: за ним шли четверо братьев и трое сестёр. Тяжело было не только юному Дмитрию, но и работящему отцу. Три сестры умерли в раннем возрасте, а братья выжили. Правда, в последующей, также мировой, войне двое из них погибли, защищая любимое отечество.

Продолжить своё учение – в Гомеле на рабочем факультете – он смог уже окрепшим восемнадцатилетним парнем. Тогда же его душа раскрыла Дмитрию силу поэтического слова. И познакомила с муками создания первых стихов.

Перед войной сам учительствовал в сельской школе. В 1940 году его призвали на Северный флот. За годы жестокой войны пришлось матросу Ковалёву побывать стрелком морской пехоты, подводником, корреспондентом фронтовых газет. К счастью, смертная пуля его миновала...

Стихи сами приходили к нему и во время боевых заданий на земле, и в море – на подводной лодке. Так сложилась естественным образом первая книга «Далёкие берега». Вышла она через два года после окончания Великой Отечественной войны, на следующий год после демобилизации, в Минске.

О своём «прямом» поколении он писал уважительно, по-братски, зная по себе, что выстрадало оно. «Не знавшее о многом до седин, // Ты верило – И смерть встречало смело.// Да усомнись ты хоть на миг один – // Ты Родину спасти бы не сумело...».

Эта уверенность поэта покоилась на правде воинского характера, на любви материнской и мужестве отцов. И неслучайно в завершении стихотворения звучит уже авторское, отцовское предупреждение: «Нет вечных истин ничего новей // Ни за чертой небытия, // Ни перед. // Будь проклят // Тот из сыновей, // Кто не отцам, // А лжи о них // Поверит».

И заметьте, внимательные читатели, какой суровой правдой нынешней жизни откликаются они на сегодняшнюю смуту – ложь о героях незабываемого подвига народа.

Пока меняют лик хамелеоны,

Сменяя на проклятие «ура!» –

Работают всё так же миллионы

И для «сегодня» не чернят «вчера».

Не торопливы люди, терпеливы:

Смешкам злорадным воли не дают.

Не выставляют лучшие порывы

И не спешат вершить последний суд.

Я имел радость знать Дмитрия Михайловича, доброго, деликатного в быту, доказательного в неправедном споре. И даже избитые истины в его осмыслении становились живым словом: «Беречь бы народное, как своё, радеть бы о нём так же». Сколько лет помню его – не слышал ни одного резкого слова. Честно и трезво относился к себе. Не любил хвастунов и фанфаронов и, не влезая в полемику о значении современной поэзии, говорил с горькой иронией: «Люди живут трудно, а мы – трубно».

Иногда ворчал недовольно: «Специфически российское унижение тех лет: работать всю жизнь и не иметь гроша за душой».

Иногда в компании вроде бы самому себе задавал неподъёмный вопрос: «Будет ли время, когда талантливые русские люди смогут пробиться, стать известными, не изменяя своему, русскому, не этой страшной ценой становясь в центре внимания и не угождая, не за счёт близости к высокому столу». И удивлялся, подобно малому ребёнку, явной несправедливости.

А через некоторое время добавлял что-нибудь яркое и философское, выработанное работным сердцем, очень важное и сегодня: «Бороться надо не запретом. С искусством – искусством, с убеждением – убеждением. Не критика свыше страшна, а крайности, на которые потом идут в низах, да и в верхах. И доводят всё разумное до своей противоположности». И не поспоришь ведь, ибо очень убедительно. Как и это двустишие:

Как мелко всё, что нас разъединяет!

Как крупно всё, что породнило нас!..

Умел Дмитрий Михайлович наблюдать, умел задумываться, умел настраивать на добрую мысль иных:

Была речушка рыбная, на славу.

Удильщикам и детям – благодать.

Спрямили русло, сделали канаву.

Теперь лягушек даже не видать.

Живой подземный ток иссяк, заилен.

Исчезли живописные мазки...

Не терпят умники ни в чём извилин.

Хотят, чтоб было всё – как их мозги.

Время немилосердно отсчитывает годы. Скоро уже сорок лет будет, как нет доброжелательного и благородного Дмитрия Михайловича. Последнее время я часто себя поругиваю: «Что ж ты забываешь своих друзей! Не заходишь поговорить с ними. Ведь совсем рядом живёшь».

Действительно, я родился в московских Филях, а ныне живу недалеко от Ваганьковского кладбища на Беговой. А ведь там – вечный покой моего любимого Сергея Есенина. В нескольких шагах от него покоится переживший его всего на три года дивный поэт Алексей Недогонов, прошедший две войны: одну «незнаменитую», где был ранен, другую Великую Отечественную от начала до конца. Недалеко от них почил многострадальный и талантливый русский поэт-фронтовик Дмитрий Михайлович Ковалёв. Многие годы он, мой прижизненный сосед (жил на Беговой улице), приходит в мои сны и бередит, и бередит из своего вечного покоя мою душу своими простецкими и житейскими, своими сердечными стихами:

Опять в прудах под молчаливой ивой

Живёт зеркальный карп миролюбивый.

Опять на липах пчёлы в блёстках пыли,

Цветы, как бабочки, все ветви облепили.

Опять, в песке копаясь возле хаты,

Растут в тиши бессмертные солдаты.

Ты прав, мой флотский сотоварищ: воины нужны и сегодня! Ибо есть что защищать. И есть от кого…