Беседу вела Яна Любарская

Восемьдесят лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, но во многих семьях до сих пор хранятся и, надеемся, и впредь будут беречься письма участников и свидетелей героических и драматических событий той поры. Часть этих свидетельств стала известна широкой публике благодаря усилиям центра «Холокост». Накануне юбилея инициатора создания центра, его сопредседателя – 17 июля историку Илье Альтману исполнится семьдесят лет – наш корреспондент попросила Илью Александровича вспомнить, как вообще родилась идея собирать хранящиеся в семьях реликвии и публиковать их в сборниках «Сохрани мои письма».

– Илья Александрович, в своих прежних многочисленных интервью вы не раз упоминали, что «Литературная газета» сыграла особую роль в вашей профессиональной судьбе. Что имеется в виду?

– Именно «Литературка» – одна из самых популярных газет в 70 х годах – первой начала дискуссию о личных архивах так называемых рядовых людей. Об этом нам, студентам Московского государственного историко-архивного института, не раз рассказывал профессор С.О. Шмидт – замечательный историк и педагог, один из участников дискуссии. Конечно, я тогда и не предполагал, что начало моей профессиональной деятельности в Госархиве Владимирской области – недолгий период перед призывом в армию – будет связан с тем, что обсуждали на страницах «Литературной газеты». Однако, по иронии судьбы, вышло именно так. Я занимался тем, что разыскивал владельцев ценных архивов, договаривался, встречался с ними и уговаривал передать нам на хранение документы личного происхождения. Вернувшись из армии, стал инициатором операции «Фронтовое письмо», в рамках которой архивисты с участием школьников и студентов начали систематически собирать письма, дневники, фотографии солдат и офицеров Красной армии, которые тогда бережно хранили как самые важные, ценные реликвии матери и вдовы бойцов.

Операция «Фронтовое письмо» завершилась в 1990 г. изданием уникального сборника писем о любви «Хроника чувств, 1941–1945 гг.», составленным мною и участником войны генерал-майором в отставке Я.М. Шапкиным. А с 2007 года центр «Холокост» готовит серийное издание «Сохрани мои письма…». Осенью 2024 года мы выпустили уже седьмую такую книгу. Подавляющее большинство документов – это семейные реликвии, которые нам передают не только из России, но и из Израиля, из бывших советских республик, Германии, Северной Америки. Наши сборники содержат около 2000 писем и более 50 дневников. Они написаны в гетто, в эвакуации, посланы с фронта, из партизанских отрядов, блокадного Ленинграда, военной Москвы. В них отражено несколько тысяч биографий, личных человеческих историй. И эта поисковая и издательская деятельность – прямое следствие полемики в «Литературке».

– В середине 80-х вы начали работать в главном архиве страны – ЦГАОР СССР (ныне Государственный архив РФ). Эта ваша деятельность тоже была связана с «Литературной газетой»?

– Именно тогда началась архивная революция, для историков становились доступными ранее закрытые архивные фонды и коллекции. Разумеется, одну из таких своих находок, связанную с историей создания знаменитой книги «Москва 1937», я решил опубликовать именно в «Литературке».

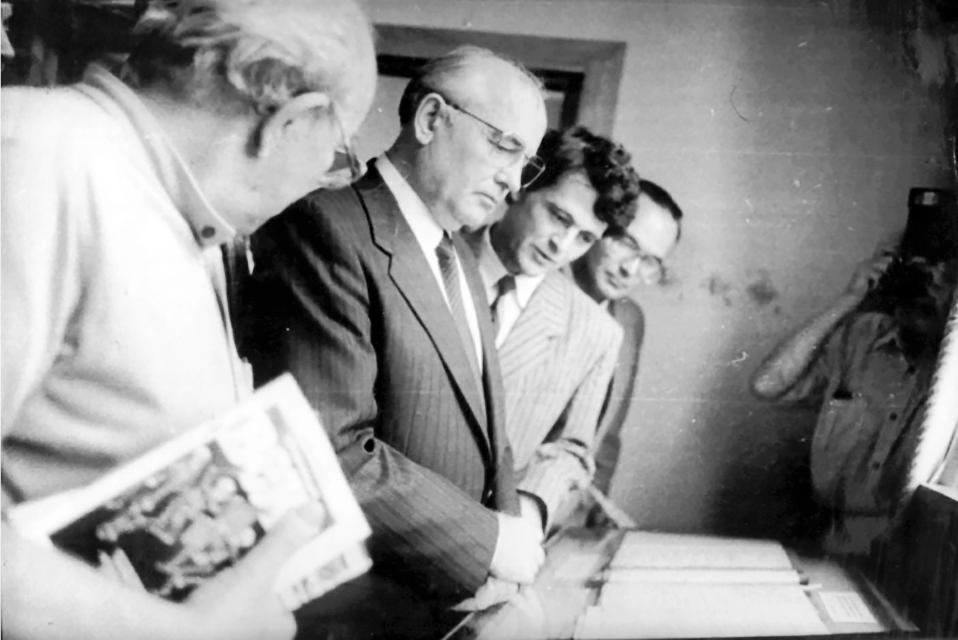

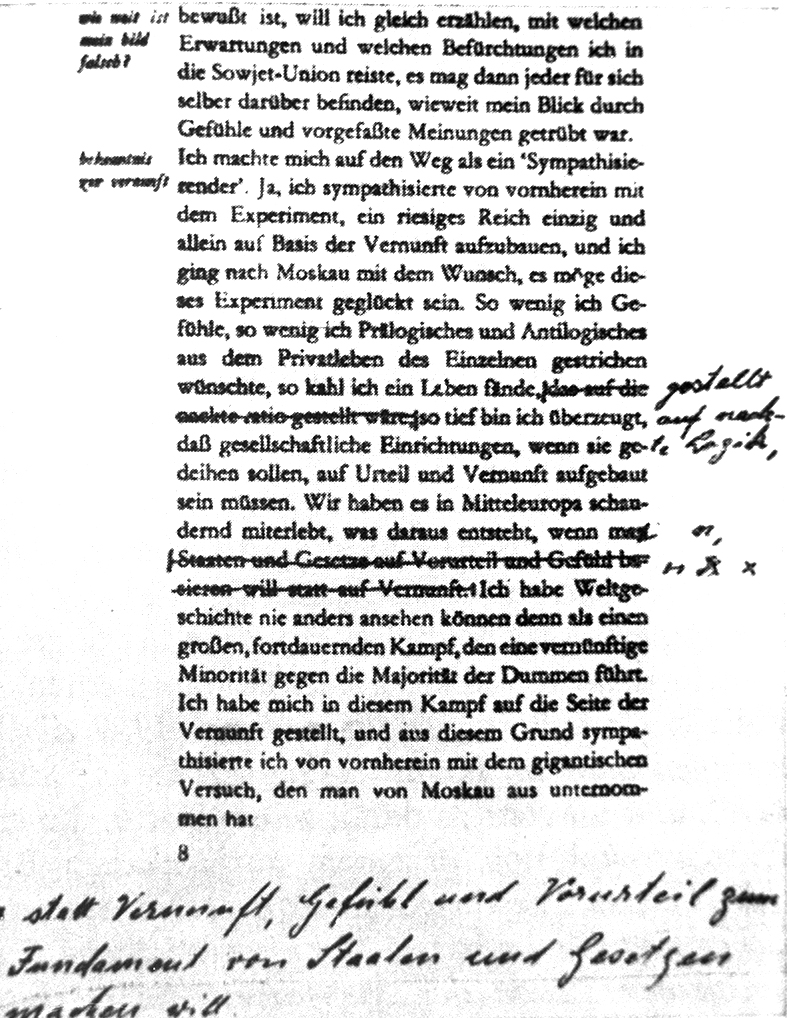

Мне удалось обнаружить своего рода дневник наблюдения за приехавшим в Москву Лионом Фейхтвангером, известным немецким писателем-антифашистом, прозаиком и драматургом, который находился в эмиграции в Нидерландах. В Москве, участвуя в заранее составленной для него культурной программе, он встречался с культовыми писателями. Популярного зарубежного гостя в советской столице сопровождала переводчица, сотрудница Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Советским властям важно было продемонстрировать Фейхтвангеру, что, в отличие от Германии, у нас нет антисемитизма, что евреи здесь живут свободно, дышат полной грудью и получили все права, включая национальную автономию – Еврейскую автономную область. Но в отчётах переводчицы я нашёл некоторые разительные несовпадения между тем, что об этом визите сообщила официальная пресса, и тем, что впоследствии написал сам Л. Фейхтвангер в книге «Москва 1937». К сожалению, моя статья о найденном дневнике и несовпадениях не была опубликована в «Литературке». Но, попав в редакцию газеты, я познакомился с молодым талантливым журналистом Еленой Якович, с которой в дальнейшем активно сотрудничал. Елена Львовна стала известным режиссёром-документалистом, создала множество отличных фильмов, в том числе о Холокосте.

– Что послужило поводом для вашей совместной деятельности с Еленой Якович?

– Весной 1990 года я сообщил ей, что обнаружил считавшуюся пропавшей «Чёрную книгу», готовившуюся под редакцией В. Гроссмана и И. Эренбурга. Вот как об этом вспоминала сама Елена Якович: «Звонит мне Илья и говорит: «Я нашёл «Чёрную книгу». Я говорю ему «подожди» и бегу вниз. Влетаю в редакторскую и кричу редактору Юрию Поролову: «Оставьте мне свободную полосу, не пожалеете!» Разворачиваюсь, чтобы убежать, но тут в спину слышу вопрос – а что, собственно, нашла? И кричу в ответ: «Найдена «Чёрная книга!». Полоса была выделена, и в «Литературной газете» вышла первая в СССР большая публикация о «Чёрной книге».

– И что же дальше?

– Сейчас станет понятно, какой огромной народной любовью и популярностью могла в те годы гордиться «Литературка»! Уже через пару часов после выхода газеты мне начали звонить читатели и родственники тех, кто как-то был связан с историями в «Чёрной книге», благодарили за эту публикацию. Однажды вечером мне домой позвонил ленинградец, герой одного из очерков Борис Черняков. Его свидетельство под названием «Лиозно» подготовил для «Чёрной книги» известный советский писатель Всеволод Иванов. И этот очерк мы также дали в газете. Как выяснилось, Б. Черняков вообще не знал, что воспоминания чудом уцелевшего мальчика готовились для «Чёрной книги»: «Я видел, как расстреливали евреев, как многие сошли с ума. Мои бабушка и дедушка перед смертью поцеловались. Они были дружные старики и не изменили своей дружбе и любви даже в последние минуты жизни. После этого я долго лежал в снегу без памяти. У меня нет сил описать, что со мной было. Даже плакать не мог. Когда стемнело, пошёл к одной знакомой русской – Феодосии Семёновне Дехтеревой, но понимал, что долго оставаться у неё не могу. Поэтому ушёл из Лиозно и перешёл линию фронта. У меня сейчас никого нет. Но я живу в Советском Союзе, и этим все сказано».

Кстати, наш разговор Борис закончил словами: «Это чудо, что я узнал о публикации. Завтра утром уезжаю в Израиль». А в прошлом году мы получили из еврейского государства и включили в наш очередной сборник «Сохрани мои письма…» оригинал свидетельства Бори Чернякова.

Припоминаю также довольно курьёзный случай – ещё одно из свидетельств популярности «Литературки». В 1991 году сотрудники нескольких ведущих архивов страны с моим непосредственным участием подготовили документальную выставку на ВДНХ, представив там оригиналы наиболее интересных и неизвестных документов. Елена Якович по моей просьбе пришла на открытие выставки и написала о наиболее любопытных экспонатах, включая рисунки Николая I с образцами военной формы. И уже на следующий день после выхода газеты с этим материалом некоторые изображения были украдены из витрины, сигнализация к которой оказалась отключённой. Злоумышленника так и не нашли. К счастью, никакого наказания мы тогда не получили. А в моей коллекции наград появилась серебряная медаль ВДНХ.

Или вот ещё один штрих, связанный с любимым изданием. Одним из инициаторов создания центра «Холокост» была Елена Якович. Именно ей принадлежала инициатива привлечь к сотрудничеству с нами историка и философа М.Я. Гефтера. Сначала он отказался возглавить новую общественную организацию, ссылаясь на занятость, но согласился дать Елене интервью о важности темы Холокоста. И в начале 1992 года на страницах «Литературки» появилось это интервью с необычным примечанием: «Прошу гонорар от этой публикации перечислить на счёт центра «Холокост». Тогда у нашей структуры, созданной на общественных началах, не было никакой материальной поддержки. Публикация привлекла к нам внимание тех, кто мог бы нам помочь, что в те годы оказалось весьма кстати. Одним словом, иду по жизни с «Литературной газетой» и получаю от этого большую радость и удовольствие! А с Еленой Якович мы создали первый показанный по федеральному каналу российский документальный телевизионный фильм о Холокосте – «Брестское гетто» (1995 г.).

– Сейчас офис НПЦ «Холокост» расположен в Замоскворечье, в сердце старой Москвы. Но я знаю, что первое пристанище организации было на вашей квартире, в одном из спальных районов Москвы.

– Верно. Первые пять лет центр «Холокост» функционировал в моей квартире. Но мы уже тогда начали проводить научные конференции, делать передвижные выставки (о «Чёрной книге», Еврейском антифашистском комитете, Аушвице), издавать книги, исследовать Холокост по всей территории Советского Союза. Я ездил по странам бывшего СССР, встречался с представителями еврейских общин, с организациями бывших узников гетто, говорил не всегда понятные для них вещи о том, что следует сохранять их архивы, письма, дневники, фотографии, добиваться создания музеев Холокоста, сообщать в «Яд Вашем» о фактах спасения. Поначалу, увы, нас почти никто не слушал, так как вопрос признания людей узниками гетто был гораздо актуальнее. Но уже с конца 90 х годов только что созданный Российский еврейский конгресс предложил нам участие в создании Музея Холокоста на Поклонной горе, а Правительство РФ выделило нам в бессрочное и безвозмездное пользование помещение, в котором сейчас находятся наш архив, специализированная библиотека и лекционный зал.

– Скажите, пожалуйста, с какими личными и профессиональными итогами вы подошли к своему юбилею?

– За минувшие более чем 30 лет центр «Холокост» занял особую нишу в российском общественном поле. С момента основания организации ею проводятся мемориальные мероприятия, причём не только для еврейской диаспоры в России, но и для широкой общественности. К примеру, с 1995 года 27 января в Москве проходит мемориальный вечер, посвящённый освобождению Красной армией концентрационного лагеря Аушвиц. С 2015 года – не только вечер, но и «Неделя памяти», организованная нами совместно с Российским еврейским конгрессом, ФАДН и правительством Москвы. В этом году мероприятия прошли во всех регионах РФ. На них традиционно выступают не только политики, но и дипломаты, известные учёные, деятели культуры, бывшие узники концлагерей и гетто, а также их освободители.

В серии «Российская библиотека Холокоста», редактором которой я являюсь, издано более 100 учебных пособий, сборников документов и материалов конференций, воспоминаний. Несколько изданий посвящено Праведникам народов мира, в том числе – японскому дипломату Ч. Сугихаре (сборник документов о нём вышел в Университете Хоккайдо). Центр «Холокост» провёл десятки конференций и семинаров с учителями, школьниками и студентами, журналистами – по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Благодаря усилиям организации тема Холокоста была включена в образовательный стандарт, а также в календарь образовательных событий и в программы институтов повышения квалификации.

В 1991 году вместе с М.Я. Гефтером основали первый в Восточной Европе центр «Холокост», а в 2016 году я открыл в своём родном РГГУ Международный научно-образовательный центр истории Холокоста и геноцидов. В этом году магистратуру при центре окончил уже пятый набор студентов.