Фотоработы Юрия Холдина в храме Христа Спасителя

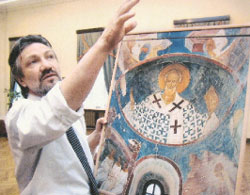

Музей храма Христа Спасителя и фонд «Фрески Руси» представляют выставку фотографических произведений Юрия Холдина, который в течение восьми лет, с 1995 по 2002 год, на собственные средства проводил съёмку фресок собора Рождества Богородицы в Ферапонтове, созданных в XV веке знаменитым иконником Дионисием.

Музей храма Христа Спасителя и фонд «Фрески Руси» представляют выставку фотографических произведений Юрия Холдина, который в течение восьми лет, с 1995 по 2002 год, на собственные средства проводил съёмку фресок собора Рождества Богородицы в Ферапонтове, созданных в XV веке знаменитым иконником Дионисием.

Наряду с Андреем Рублёвым и Феофаном Греком Дионисий Мудрый, как звали его современники, одна из ярчайших фигур золотого века древнерусской иконописи. Цикл росписей, созданных Дионисием в Ферапонтовом монастыре в 570 км от Москвы, занесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, включён в Государственный свод особо ценных объектов народов России. Открытые заново искусствоведами в начале ХХ века, бережно хранимые музейными сотрудниками в самые трудные годы гонений на Церковь, в начале ХХI века фрески Дионисия приблизились к зрителям благодаря подвижническому труду Юрия Холдина. У художника появились свои зрители, которые приходят на каждую новую выставку его работ.

Постоянные наши читатели знают, что проект был показан в Третьяковской галерее и Музее Новгородского кремля, залах Санкт-Петербургской академии художеств и Аптекарском приказе МУАРа, музее-заповеднике «Коломенское» и в Политехническом музее, Музее декоративно-прикладного искусства и ЦВЗ «Манеж». Впервые выставка фотопроизведений Юрия Холдина демонстрируется на площадке церковного музея. Но это не единственная особенность нынешней экспозиции, подготовленной фондом «Фрески Руси», работающим с 2007 года под руководством Екатерины Даниловой, вдовы художника, при участии партнёров известного проекта, при поддержке его друзей и почитателей. Гордимся, что «ЛГ» не раз писала о проекте Юрия Холдина. Более 100 из 260 работ мастера светописи представлены впервые. Новая выставка также чрезвычайно любопытна тем, что позволяет увидеть истоки пути художника к проекту, ставшему итогом всех его творческих исканий. Она связывает тему «Северной Фиваиды», многотрудных съёмок фресок Дионисия, с опытом, пережитым Холдиным во время посещения Соловков.

На первый взгляд это совершенно разные фотографические серии. Соловецкая делалась в 1992 году, работа в Ферапонтове началась три года спустя. Съёмка в Ферапонтове ставила целью пластикой искусства фотографии приблизить современного зрителя к осмысленному восприятию замысла великого иконописца Святой Руси. На Соловках же Холдина интересовала тема жизни, в конце ХХ столетия вновь возвращающейся на место разрушенной, политой кровью мучеников древнейшей обители – «форпоста Северной Фиваиды».

Тема, которая волновала Холдина прежде всего, и в том и в другом случае прочитывается в его видении общего в таких, казалось бы, на первый взгляд разных судьбах святых мест России. Судьба ферапонтовских фресок, на первый взгляд благополучных с точки зрения сохранности, на деле оказывается не менее трагичной, чем судьба разрушенных в прямом смысле пострадавших в ХХ веке святынь. Как это ни парадоксально, но объединяющая сила художественного видения даёт нам увидеть, что фрески Дионисия, претерпевавшие в годы атеистического лихолетья ужасающие искажения в искусствоведческих интерпретациях, в полиграфическом и копийном вариантах показа их, пострадали в нашем восприятии не менее, чем руинированые храмы Соловецкого монастыря.

Изысканная красота фресок и северной русской природы, открывшиеся нам глазами Холдина, соседствуют на выставке с образами, вызывающими чувство тревоги за судьбу мира тончайшей божественной Красоты. «Рана» – образ фрески с пробитой стеной, пугающий нас своей зияющей пустотой… Пламя цветов анзерского иван-чая, сквозь заросли которого далеко вдали виднеется пробитая крыша старой деревянной церкви; серые валуны на берегу озера и странный, изъеденный солью моря и ветрами обломок тёсаного дубового креста, устремлённый ввысь; крестный ход, словно спускающийся с неба, и фрагмент валунной кладки стены, сквозь которую пробиваются живые цветы…

Соловки Холдина – это не пространство пейзажа и тем более не мир архитектуры. Можно подумать, что речь идёт о следах времени, его разрушительной власти. Иначе говоря, вроде бы перед нами знакомый мотив руин, известный в европейском искусстве со времён возрождения. На гравюрах и картинах европейских мастеров возникали развалины античных храмов, колонн, остатки форумов и цирков. Они были знаками исчезнувшего гармонического мира. Картина Пуссена с пастухами, отдыхающими у гробницы с надписью «И я был в Аркадии», тому уже хрестоматийное свидетельство. Власть времени ассоциировалась с властью природы. Попросту говоря, мотив руин неизбежен в вечной песне о встрече цивилизации и природы, времени и человека.

Но если присмотреться к тому, какие именно «руины» выбирает на Соловецких островах Юрий Холдин, то ничего похожего мы не найдём. Дело не в том, что нет отстранённого любования красотами древней цивилизации. Лестница на Секирной горе была последней дорогой для сотен узников СЛОНа… Обломок тёсаного дуба – основание сломанного креста на берегу озера Анзер. Да и пробоина в крыше старой церкви не похожа на результат северного шторма… «Руины», которые выбирает фотохудожник, связаны не с трагедией власти природы над творениями человека, а с трагедией расправы одних людей над другими. Иначе говоря, это не следы времени вообще, а следы вполне конкретного времени в России ХХ века.

Холдин снимал Соловки в 1992 году, когда на Секирной горе устанавливался Поклонный крест. Удивительно ли, что для него тема трагической истории заключённых Соловецкого лагеря особого назначения, среди которых было очень много священников, связалась прочно с темой Голгофы. Фотография северных «руин» для него становилась свидетельством очевидца – о боли и трагедии. И – об искупительной жертве мучеников.

Но в христианском представлении Голгофа не финал. Вслед за ней должно идти Воскресение. Обращение к целостному образу собора Рождества Богородицы с сохранившимися фресками Дионисия, с этой точки зрения, было возвращением к началу начал.

Надо ли добавлять, что именно поэтому нынешний показ проекта Юрия Холдина в Музее храма Христа Спасителя выглядит ещё одним символическим подтверждением этому?