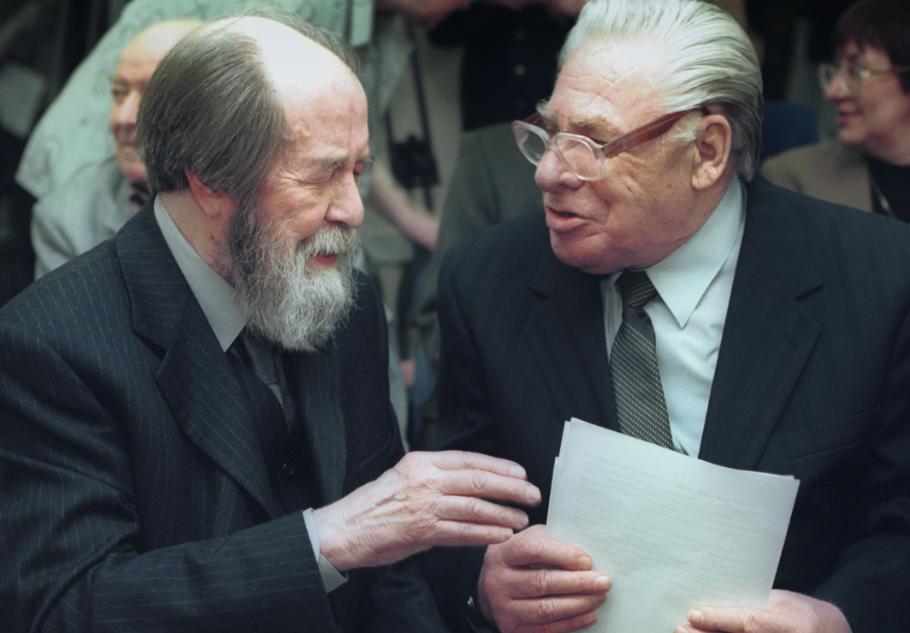

К этой дате предлагаем вниманию читателей речь писателя на вручении ему премии Александра Солженицына в 2001 году.

…Вглядываясь в историю многострадальной Руси, невольно приходишь к мысли, будто нам, россиянам, досталась воистину роковая земля, подверженная постоянным социально-тектоническим катаклизмам. С незапамятных времён нас всё время что-либо сотрясает – то извне, то изнутри, непременно случается то, что не даёт ощутить надёжную твердь под ногами, обрести желанное и устойчивое благоденствие, коим счастливо пользуются многие другие устроенные народы.

Я и сам приехал сюда из мест, где исстари пахали землю, положив меч и шелом в борозду, и где ветер часто тянул палом и плачем. Здесь, в Дикой степи, веками копился злой половецкий умысел. Здесь же потом забраживала великая российская смута, от которой и по сей день в Путивльском монастыре остался стоять походный трон Гришки Отрепьева. Отсюда, из-под Касторной, выплеснулась конноармейская лава самой кровавой братоубийственной гражданской войны. На этих же среднерусских холмах изогнулось огненной дугой самое ожесточённое противостояние Великой Отечественной… И по сей день там ещё скрежещут под лемехом ржавые осколки, а по курганам белеют скорбные обелиски братских могил…

А великий передел земли с его кандальным перезвоном на российских владимирках?!

А ГУЛАГ – это запёкшееся невыводимое клеймо, которое, как татуировка, навсегда останется на заново отброшюрованных страницах нашей истории.

Но и теперь, уже спустя порядочно лет с того дня, как мы принялись заново обустраивать наше существование, что-то не очень-то спокойно, надёжно и уютно под общей российской крышей…

…К нашему всеобщему благу, нынешнее общество хотя и не удержалось в сплочённом единстве, но и не распалось на несовместимые половины, к чему некогда привели большевистские революционные химеры. Не произошло это потому, что за годы тотальной анемии примелькались и пообтрепались на ветрах времени сами путеуказующие постулаты. Общество, его конкретные человеческие массы, перемешиваясь в будничности сосуществования, со временем ослабили радикальность своих групповых идеологических символов. Надо думать, закон социальной усталости присущ всем эпохам и народам, всем общественным водоворотам. Видимо, мы тоже не исключение. Красное сознание от постоянного, ежедневного, ежечасного соприкосновения со всё возрастающим инакомыслием просто устало, как устаёт даже всемогущая сталь, в которой ослабевает молекулярная сцепка.

…Идея нового перепаха общества, вертикальной смены его пластов вызревала не только в социальных напряжениях народного неблагополучия, но и в потаённых катакомбах самого деморализованного коммунизма.

…В те пустопорожние дни в устроительной горячке много кричали, не слушая и перебивая друг друга, размахивали руками и замахивались микрофонами. Многим тогда казалось, что, если сменить на улицах осовеченные указатели, убрать с пьедесталов соцреалистические изваяния, переменить Ленинград на Санкт-Петербург, а Калинин – на Тверь, вот тебе и вся демократия. Как говорится: дёшево и без хлопот. А ещё предполагалось почистить учрежденческие аппараты и прочие сферы влияния и воздействия по уже испытанному методу «наш – не наш»…

Но получилось не столько дёшево, сколь сердито. Устроители будто бы новой морали самосудно пустились метить крестами забвения чем-то не показавшиеся имена, как, например, был предан анафеме много сделавший для кинематографа режиссёр Сергей Бондарчук. Едва не вывели «на канаву» прекрасного актёра Евгения Матвеева только за то, что он сыграл Нагульного в пресловутой «Поднятой целине», а может, и за то, что его брови оказались уж очень похожими на брови генсека Брежнева.

В хрестоматийных учебниках, составленных весьма и весьма тенденциозно, больше не называли Максима Горького, якобы вымаравшегося в большевизме, совершенно не давая разъяснений, что же делать с его монументальной драматургией, с такими классическими пьесами, как «На дне», «Васса Железнова», «Егор Булычов и другие», через которые прошли выдающиеся русские актёры.

Да и дивный Бунин представлен молодёжи всего лишь раздражёнными и не во всём справедливыми «Окаянными днями», тогда как за одно только «Лёгкое дыхание» я бы отдал всю современную новеллистику.

В элитных салонах ныне стало неприличным поминать кисть Репина, поскольку он своим якобы прямолинейным примитивом не способен что-либо противопоставить непостижимому «Чёрному квадрату» Казимира Малевича, тем паче тонкому и задушевному иррационализму Марка Шагала.

Подобную калибровку почувствовал на себе и я. Уже с первых дней нового порядка меня определили в состав «бывших», не отвечающих духу современности, хотя меня никак нельзя было упрекнуть в том, что я баловался соцреализмом и угодничал перед прежним режимом. Алексей Кондратович, ответсекретарь «Нового мира», в своём дневнике ещё в 1966 году вспоминает, как его вызывали в Главлит по поводу моего рассказа «За долами, за лесами». Начальник Главлита, некий Аветисян, резюмировал: «В тридцать седьмом году вас бы посадили…» (сиречь и автора, и редактора).

Или вот такой курьёзный случай: однажды мне позвонили из высокого аппаратного кресла и воодушевлённо спросили: «Слушай, тут одна приличная вакансия открылась. Пойдёшь главным редактором в журнал «Волга»? Ну как?» – «А никак!» – ответил я. «Это почему? Ты же рыбак, а там Волга-матушка. Красотища!» – «А мне не положено», – пояснил я. «Не понял?!!» – «Я же беспартийный…» В трубке помолчали, посопели и после некоторого раздумья ответили: «Ну, тогда извини…»

Так что с моей «кумачовостью» было всё в порядке. И тем не менее меня поспешили вычеркнуть из прежних издательских планов, расторгли заключённые договоры и перекрыли радиоэфир для моих рассказов. Не стало столичных заинтересованных звонков, опустел и почтовый ящик. Постепенно ветшая и изнашиваясь, мои прежние книги начали исчезать с библиотечных полок, которые больше не восполнялись, поскольку выход новых изданий был произвольно остановлен.

Я списался с Василием Беловым, и, оказывается, он пребывал в таком же мертвящем положении. Но у того хотя бы была видимая причина: когда-то он написал не совсем дальновидный роман о своей парижской поездке…

Я хожу вдоль рядов книжного сброса, выискивая знакомые имена. Вот сощуренно усмехается с обложки Анатолий Рыбаков, уже упокоившийся за океаном. А это добродушно растягивает до ушей свои подростковые губы Анатолий Алексин, тоже облюбовавший для творчества иные берега. У него в развале сразу аж четыре тома! Везёт же человеку! А вот и новый кумир, Виктор Пелевин, один из романов которого начинается почти патологической строкой: «Утреннее солнце высветило каверны можжевельника». А можно и того круче: «Утреннее солнце высветило изъеденные геморроем корневища старого дуба…» Нам уже так не написать…

Ражий, постриженный под любера мужик, надзиравший торговлю, неприязненно осведомился:

– Чего надо?

– Да так, ничего особенного, – сказал я. – Просто ищу знакомых. Товарищей по перу…

– Чево-о?! – вызрелся он белоглазо. – Какие тебе товарищи?! А ну вали, не засть мне торговлю… – И тут же сипло, похмелисто заорал: – Есть русская матерщина в двух томах! Бабы, налетай! Лучший подарок мужику на день рождения! Есть матерщина…

Настроение от такого общения с книгой, разумеется, не ахти!

Было острое ощущение конца света.

И вот однажды зимним заиндевелым днём вдруг раздаётся телефонный звонок, и в трубке совсем близко зазвучал неизвестный голос и в то же время удивительно узнаваемый по своей торопливой деловой тональности.

Этот голос я уже много и подолгу слушал, и он прочно запал в мою чувственную память всей своей неповторимой особливостью.

– С вами говорит Солженицын.

Это было так внезапно, так неподготовленно, что я, совершенно обескураженный, спросил нелепо и глупо:

– А вы откуда?

Говоривший не стал отвечать на мой оторопелый вопрос – откуда он, а сразу же объявил, что мне в паре с Константином Воробьёвым присуждается известная всем премия за предстоящий год.

– Кстати, как вы себя чувствуете? Постарайтесь поберечь себя.

Голос ещё что-то оповещал, но я, весь иссякший в самом начале ошеломляющего сообщения, больше ничего не воспринимал. В моём перевозбудившемся мозгу начало непроизвольно прорисовываться: якобы говоривший из-за оконной изморози, и сам был одет в нечто белое, невнятное, и только плотная колодочка русой бороды отчётливо зрилась в рассеянной белизне. И почудилось мне, будто этот узнаваемый ручейно журчащий голос вдруг обрёл твёрдость и решительность мессии совсем так, как в библейской притче о Лазаре.

– Отвалите камень! – прозвучало в моих ушах. А спустя время ещё: – Развяжите его! Пусть идёт!

Ради ощущения чуда я вынужден тут хронологически несколько сместить событийность и сообщу, что во исполнение воли мессии нашлись такие сподвижники, которые отвалили этот захоронный камень и освободили от усыпальных пут воскрешённого Лазаря.

Я с удовольствием называю их имена: это Леонид Фролов и Георгий Пряхин. Они совсем недавно издали мои книги «Вечерние стога» и «Журавлиный клин», которые выставлены здесь и которые можно полистать, как живую реальность.

Пришёл момент низко, сердечно и благодарно поклониться дорогому Александру Исаевичу, воочию воплотившему это чудо о воскрешении Лазаря. А также всем его единомышленникам и соучредителям. Особую душевную признательность выражаю Наталье Дмитриевне Солженицыной – за её жертвенное сподвижничество и удивительную человеческую доброту…

«ЛГ», 2001, № 19–20

Публикуется с сокращениями