Станислав Минаков

Предлагаем фрагменты одной из глав новой книги Станислава Минакова «Пили мы Победное красное вино…». В ходе Курской битвы, 12 июля 1943 г., состоялось танковое сражение под Прохоровкой, 5 августа были освобождены Орёл и Белгород, а завершилась битва 23 августа освобождением Харькова.

Режиссёр Юрий Озеров памятен прежде всего киноэпопеей «Освобождение». Фильм стал ярким событием духовной и идеологической жизни страны.

Мне, рождённому через 14 лет после окончания войны, довелось ребёнком пережить величайшую танковую битву чуть ли не вживе – на премьере первого фильма эпопеи, «Огненная дуга» (1969). И фильм был внове широкоформатным, и кинотеатр широкоформатного кино «Радуга» в Белгороде, городе первого салюта, был открыт под эту премьеру. Мы, мальчишки этой самой Огненной дуги, всей сущностью чувствовали и понимали, что нам показывают. Мы словно сами сидели в танках или поднимались с пехотой в атаку, «мы смерти смотрели в лицо» под потрясающую музыку Ю. Левитина, когда на нас во всю ширь гигантского поля шли с экрана «тигры» и прочие вражеские железные хищники. Да и музыка ли то была, а не собственно трагический звук Великой войны?

Убедительно высказывается об озеровской эпопее К. Шахназаров: «Картина и сегодня не потеряла ни масштаба, ни художественных достоинств. Юрий Озеров снял во всех смыслах выдающуюся картину, я бы даже сказал, уникальную. Батальные сцены – их масштаб, качество съёмки – просто поражают воображение. Я как профессионал, вышедший ещё из советского кино, знаю, каким невероятным трудом это делалось – тогда не было компьютерной графики. Там всё по-настоящему летает, стреляет, взрывается. На этом фильме должны учиться новые поколения режиссёров. Важно понимать, что создатели картины сами – фронтовики. <…> Это беспрецедентный масштаб в истории мирового кино. Только Советский Союз мог себе позволить создание кинофильма столь высокого уровня».

Фильмы, составившие озеровский цикл, получили названия лишь в окончательном варианте картины: за «Огненной дугой» последовали «Прорыв» (об освобождении Орла и Белгорода, с последующим выходом на Харьков), «Направление главного удара» (об операции «Багратион» и покушении на Гитлера), «Битва за Берлин» и «Последний штурм». Фильм снимался с 1967 по 1971 г. непосредственно на местах великих событий. Эпопея показала и форсирование Днепра, и освобождение Белоруссии, и взятие Рейхстага. Съёмки последних частей эпопеи проходили в столице Германии.

Для боевых эпизодов были изготовлены масштабнейшие декорации с полевыми штабами, обустроенными предельно близко к реальности. В этих эпизодах действуют сквозные персонажи, связывающие эпопею воедино: капитан Цветаев (Н. Олялин) и его возлюбленная, медсестра Зоя (Л. Голубкина), полковник Лукин (В. Санаев) и адъютант Сашка (С. Никоненко). В масштабном полотне снялись также М. Ножкин, В. Стржельчик, А. Ромашин, Б. Брыльска, Франтишек Печка, Л. Прыгунов и сонм других мастеров.

Специфика работы над «историческими» сценами была обусловлена тем, что на момент начала съёмок были живы прототипы ключевых героев картины – такие как полководцы И. Конев (его сыграл В. Шукшин) и Г. Жуков (роль М. Ульянова). Маршала Победы режиссёр хотел привлечь как главного консультанта, однако, увы, не удалось. А ульяновский Жуков вышел столь убедительным, что стал «фирменной» работой артиста, потом не раз снимавшегося в роли легендарного маршала.

Обозреватель А. Байков в своей в целом весьма критичной статье о режиссёре Озерове отмечает уже в наши дни: «Исторические деятели, коих в «Освобождении» куда больше, чем обычных людей, врезаются в память надолго. Тут вам и Жуков с волевой челюстью и гармошкой, и Муссолини, и Отто Скорцени, и Сталин, и Власов, и даже Штауффенберг. Между прочим, об операции «Валькирия» страна впервые узнала именно из «Освобождения» – до выхода фильма Озерова на эту тему почему-то не писали и не снимали. А уж каков там был Гитлер в исполнении Фрица Дица – лучший Гитлер всех времён и народов! При каждом его появлении от экрана ощутимо веяло холодом и смертью…»

Майор-связист всё-таки выполнил свой зарок, данный себе в военном Кёнигсберге, – поступил на режиссёрский факультет ВГИКа! На второй курс, в класс режиссёра И. Савченко, из которого вышло созвездие крупнейших советских режиссёров – Бондарчук, Алов, Наумов, Миронер, Параджанов, Хуциев.

Удивительно удачно в эпопее «Освобождение» был выбран актёр на ключевую роль. На судьбе капитана Цветаева замыкалась для зрителя всемирная судьба Великой Отечественной войны, показанной в картине. Каждый мальчишка и каждая девчонка в СССР отныне помнили фамилию Олялин. Артист с уникальным лицом, придававшим трагический, а то и почти религиозный смысл любой роли. У него и фамилия была какая-то необычная, и внешность – запомнившаяся сразу.

И словно он же, он же – ну, тот самый Цветаев, но уже в звании майора, даром что с фамилией Топорков, в потрясающем телесериале «Обратной дороги нет» (1971) Г. Липшица по одноимённой повести В. Смирнова и И. Болгарина – об истории партизанского обоза. Сериал мы внимательно посмотрели уже после триумфального шествия «Освобождения» по экранам: к моменту выхода последнего фильма количество зрителей в 115 странах составило 400 млн!

Мы ждали новых серий озеровской эпопеи, чтобы продлить экранное широкоформатное бытие вместе с побеждавшей Родиной, вместе с артиллеристом Олялиным (ну да, Цветаевым)! И горько проживали его великую жертву – гибель в затопленном метро – в освобождаемом от гитлеризма Берлине. Рассказывали, даже боевой генерал Орёл, консультант съёмочной группы «Освобождения», не мог смириться и говаривал актёру: «Да как же так, что ты утонул, да я режиссёру скажу, пусть выведет тебя из проклятого метро через какой-нибудь люк».

Народный артист Украины Николай Олялин родился ровно за месяц до начала войны – 22 мая 1941 г. В д. Опихалино Вологодской обл. Вот откуда эта красивая русская фамилия. А вот откуда в нём война: отец-портной прошёл её всю, и в вологодской деревне, куда оккупанты не добрались, тем не менее всё было тоже полно войной. Олялин рассказывал: «Все шли через наш дом. Без ног, без рук, изуродованные войной люди. Я помню, у меня всё время лезли глаза на лоб, когда вдруг они, выпив водки, начинали, вспоминая, плакать. Для меня это было непонятно, как это такие взрослые дяди, тёти, и вдруг плачут. А потом, когда с годами пришёл ко мне смысл этих слёз, я сам уже начал плакать».

С 1968 г. Н. Олялин работал в Киеве на киностудии имени Довженко. В булгаковском «Беге» (1971) А. Алова и В. Наумова он врезался зрителям в память как вестовой Крапилин, преследующий своего палача, генерала-вешателя Хлудова. Всего за первые 10 лет работы в кино Олялин сыграл в 18 фильмах! Актёр вспоминал: «Вот мы заходим в Кремль, все достают документы. Я подхожу, тоже достаю. А милиционеры почему-то отдают честь и пропускают меня».

Олялин всегда был словно внутренне опалённым войной. Человеком со святой несокрушимой преданностью Отчизне и воинскому долгу. Мы помним эти «проступающие сквозь кожу кости черепа, впалые щёки, горящий взгляд на измождённом лице». Даже слабому сюжету лик Олялина придавал «правду страдания».

Отпевали раба Божиего Николая в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в ноябре 2009 г. Народный артист Н. Олялин остался в памяти советских кинозрителей таким: худой, контуженный, почерневший офицер-артиллерист Сергей Цветаев, за спиной которого – русское поле, а за ним всё Отечество. Образ – вневременной, вобравший в себя и русскую историю с её воинами-подвижниками, и трагедии новых времён.

«ЛГ»-досье

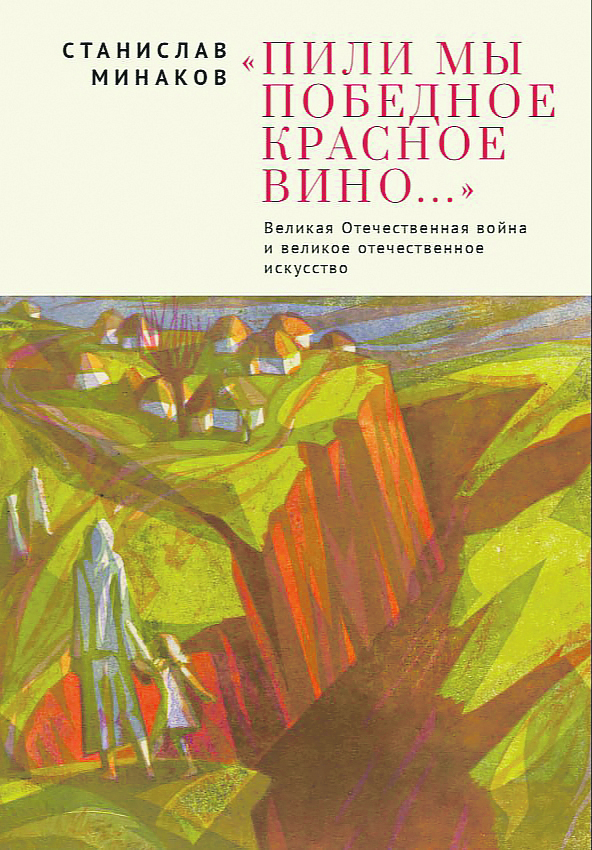

В новой книге поэта и публициста Станислава Минакова «Пили мы Победное красное вино… Великая Отечественная война и великое отечественное искусство», выпущенной петербургским издательством «Алетейя», собраны эссе, статьи и очерки, посвящённые отражению в русской советской литературе, песнях, кино, изобразительном и монументальном искусстве «горечи, боли и света Великой Отечественной войны, которые никогда не иссякнут в народной памяти».

Эта 478‑страничная книга, названием прямо подхватывающая образ знаменитого рассказа курянина Евгения Носова «Красное вино Победы», метафорично оформлена произведениями выдающегося графика белгородца Станислава Косенкова (1941–1993), из серии «Овраги». Высокопрофессионально распорядился косенковскими шедеврами художник книги Иван Граве.