Беседу вёл Александр Пожарский, Белгород

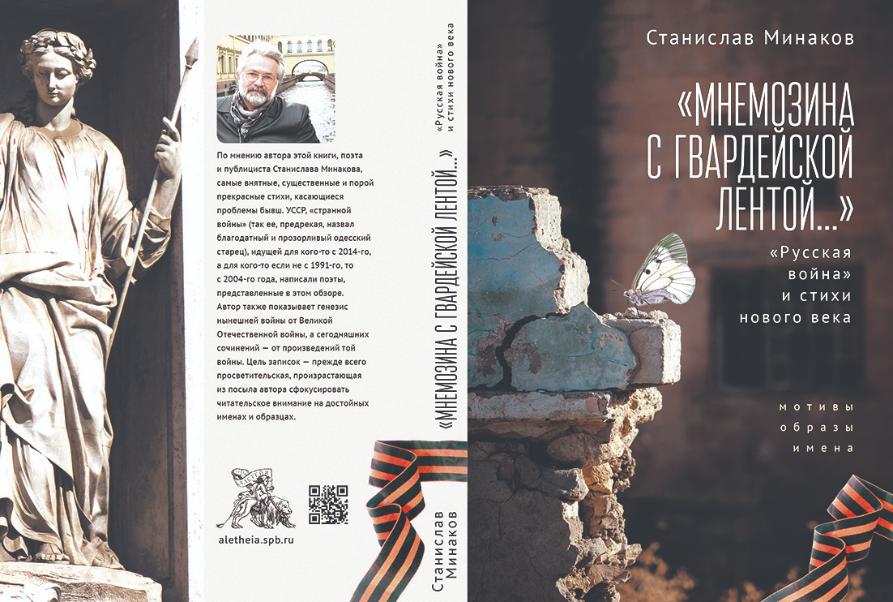

В Белгороде, ставшем в наши дни прифронтовым, прошла презентация книги Станислава Минакова (правда, из-за интенсивных обстрелов вечер пришлось переносить). Название «Мнемозина с гвардейской лентой» расширено подзаголовком «Русская война и стихи нового века. Мотивы, образы, имена».

После презентации автор ответил на вопросы «ЛГ».

– Станислав Александрович, как возник замысел?

– Поскольку я и сам стихотворец, и изрядно в «украинской теме», и прочёл немало хороших (и ещё больше плохих) стихов в интересующем нас актуальном ракурсе, то захотелось сделать обзор современной русской поэзии – того, что было написано в период СВО, Русской весны и в связи с «украинским случаем». Жизнь потребовала, как метафорично сказал Иван Шмелёв о валаамских лесах, «осветить дебри». Начал писать очерк, а получилась книжка. Основу составили три десятка глав, то есть три десятка портретов современных поэтов. На мой взгляд, наиболее внятные, существенные и порой прекрасные стихи, касающиеся проблемы бывшей УССР, «странной войны», идущей для кого-то с 2014-го, а для кого-то если не с 1991-го, то с 2004 года, написали поэты, представленные в этом обзоре. Хотелось сфокусировать внимание на достойных именах и образцах.

– В чём всё же отличие героев вашей книги от прочих поэтов?

– Герои «Мнемозины» – самодостаточные мастера слова, в кучу не сбивающиеся, не обладающие прожорливостью саранчи, а обладающие чаще всего «лица необщим выраженьем». Не проходимцы. Не утверждающиеся за счёт унижения и поливания помоями оппонентов. Их чувство патриотизма – деликатно; оно не требует своего, не кричит с колокольни в матюгальник: «я родину люблю!», а тем более «я родину люблю больше, чем другие!» и тем паче «я родину люблю, поэтому дайте мне грант потолще!»

– Обилие пишущихся стихов, выходящих коллективных и персональных сборников на военную тему в нынешние времена потрясает. Вас это не настораживает?

– Сейчас многие пишут актуальные стихи, что и понятно, – у всех душа болит. С профессиональной точки зрения чаще всего эти произведения уязвимы. Но трудно вынести происходящее, и человек хочет выплеснуться. Наверное, так же было и в годы Великой Отечественной. Девятый вал графомании нас, похоже, уже накрыл. Слово весьма девальвировалось. Бумаги и деревьев, конечно, жаль, уходящих на всю эту продукцию, но что поделать! Рекомендую всем прочесть стихотворение Д. Самойлова «В этот час гений садится писать стихи…» А Чичибабин и вовсе судил так: уж лучше пусть графоманят, чем водку пьют и жену бьют.

– Есть мнение, что современная поэзия вяла, апатична, нарциссична, эгоцентрична, негражданственна.

– Цель моих записок – прежде всего просветительская, произрастающая из посыла показать, что русская поэзия и сегодня жива, гармонична и глубока, и там, где она в корнях опирается на традиции великой русской литературы, в частности XIX века, которую Томас Манн назвал святой, и сегодня произрастают удивительные всходы. Исхожу из того, что большей новизны, чем Благая Весть, быть не может. В этом силовом поле – красоты духовности и духовности красоты, на мой взгляд, и находятся лучшие свершения нашей современной поэзии.

– Всё же, как появилась на вашем горизонте Мнемозина?

– В связи с темой памяти Великой Отечественной войны, перетекающей через 80 лет в нынешнюю, и возникает, всё более актуализуясь, образ Мнемозины – древнегреческой богини памяти, между прочим, матери всех муз. В этой связи очевиден генезис нынешней войны от Великой.

Кроме того, зацепившись за строку поэта Андрея Дмитриева и позаимствовав её для названия своей книги, я узнал, что в России водится редкая бабочка – Мнемозина, или Чёрный аполлон (Parnassius mnemosyne), занесённая в Красную книгу. Бабочка «Парнасская мнемозина» с её смысловой и цветовой символикой вполне естественно пришлась к теме.

– Словесность, мы видим, реагирует на события, тем более на военные, причём на разных уровнях и слоях.

– Сегодня мы становимся свидетелями явления, которое ожидалось и которое нам известно по Великой Отечественной: в сражениях прорастает высокий дух великой русской поэзии, старшие солдаты которой и сейчас остаются в строю. Но не забудем и о тылах; об императиве «тыл – фронту!»

В «Мнемозине» представлены авторы, чьи сочинения оказались в поле моих эстетических (читай этических и гражданственных) ожиданий и предпочтений. Троих уже нет с нами: Владимир Яковлев ушёл в 2016-м, Сергей Семёнов пропал без вести на фронте в 2024-м, Лада Пузыревская скончалась в 2025-м.

– Целая плеяда современных поэтов – известных и не очень. Большой географический и возрастной, стилистический, интонационный разброс. Среди наиболее известных имён у вас Юнна Мориц, Светлана Кекова, Марина Кудимова, Юрий Кублановский… Есть и новые, открывшиеся широкой аудитории в период СВО. О многих из них вы писали и на презентации рассказывали с теплотой.

– Их судьбы тесно сплетены с судьбами эпохи. Но в данном случае высокое и ненарочитое чувство к Родине, а порой и поразительные пророчества выражены через мастерское, виртуозное письмо, через культурные и «лексические пласты» при внятной нравственной и гражданской позиции. Например, «одну из господствующих высот на Среднерусской возвышенности классического стихосложения» занимает уроженец донбасского шахтёрского городка Доброполье, сын горного инженера, выпускник журфака Киевского университета Андрей Дмитриев – и как гражданин большого Отечества, и как поэт. Строки Дмитриева 2014-го, когда война уже шла на его малой родине:

Этой местности злые складки

прирастают тобой, боец,

получая в сухом остатке –

дым за речкой Сухой Торец.

Вертолёты снуют над Летой,

обозначив её черты.

Мнемозина с гвардейской лентой.

Участившийся пульс тщеты.

Это песня о пуле-дуре.

Это вечность поёт с листа.

Это витязь в тигровой шкуре

откликается с блокпоста.

Это сосны скрипят по-русски,

открывая такой обзор,

будто ангелы, сняв разгрузки,

отсыпаются у озёр.

Жительница Саратова Светлана Кекова словно соединяет две наши речные духоносные артерии – Волгу и Днепр, на которых и между которыми создавалась в течение последнего тысячелетия Русская цивилизация.

Мы запомнили цикл трагических стихов С. Кековой, написанный в мае 2014-го.

Кажется, что смыты все улики,

в чистом небе носятся стрижи,

но слышны над Украиной крики:

«Москалей проклятых на ножи!»

Сквозь вселенский ужас украинский

видно, как с ухмылкой воровской

медленно колдует пан Бжезинский

над великой шахматной доской.

Марина Кудимова речёт с силой даже не боярыни Морозовой, а самого протопопа Аввакума. И смело, дерзко, но гармонично обходится с русским словом, словно рождая его обновлённым. Сильна и многослойна метафора – название стихотворения «Ожоговый Центр»:

В Центре ожоговом из-под огня

Вывел меня человек-головня…

«Грайворон» – грает над ратником вран,

Видевший въявь сочетания ран

Первой Великой, Второй мировой,

Третьей – двуликой войны моровой,

Давешних, будущих – постмировых,

Рваных осколочных и штыковых.

Плотью стервягу кормили войска

От князя Игоря до ЧВК.

Скрижально, словно на мраморе, пишет музыкальная девушка Софья Юдина – студентка Московской консерватории, пианистка, композитор, но и сестра милосердия, ухаживающая в госпитале за лежачими ранеными. Это не умозрительные сочинения, эти строки оплачены судьбой. И оплаканы:

Я жила, никогда не срываясь

на начатом слове,

По палатам, где в ряд камуфляжи

висят у двери,

Сотню рук я пыталась отмыть

от земли и от крови,

Но сильнее всего полюбила я руки твои.

– Изломы некоторых судеб просто потрясают!

– У поэтов изломы судеб и пророческие проговорки нередки. Петербургский поэт Сергей Семёнов ушёл на фронт добровольцем. Получил тяжёлое ранение, но снова вернулся на передовую. В январе 2024 г. пропал без вести под Купянском, через месяц после того, как написал строки, которые прорицают судьбу их автора.

Заройся в землю. Сверху, как пила,

Жужжит над головой БПЛА

Злым насекомым, тужится, гундосит.

А ты гадаешь: сбросит ли, не сбросит?..

Здесь смерть имеет местный колорит.

Пiд Кэпянском, як Шредiнгера кiт,

Ты в этот миг убит и не убит.

– На контртитуле «Мнемозины» воспроизведён рисунок восьмилетнего Саши Минакова «Бабочка», сделанный в 1995 году…

– 6 октября, в день, когда я в основном «Мнемозину» завершил, в Харькове умер мой сын, 19 дней не доживший до 37-летия. Сын с 2014 г. был одним из активистов молодёжного сопротивления бандеровцам; Харьков первым, раньше Донецка, встал против коричневого госпереворота. Книгу я посвятил памяти двух харьковцев, Александров Минаковых, – моего сына (25.10.1987, Харьков – 6.10.2024, Харьков) и моего отца (31.01.1929, Харьков – 12.02.2005, Белгород), подростком пережившим двухгодичную фашистскую оккупацию. По сути, эта книга – своеобразный памятник не только отцу и сыну, но и многим людям, чьи судьбы так или иначе оказались перепаханными украинскими событиями последнего десятилетия.