Графика Дмитрия Митрохина из собрания Ю. Русакова в Галеев-галерее

Когда-то давно я увидела митрохинские рисунки грецких орехов. Впечатление было ошеломляющее, пожалуй, сопоставимое с впечатлением от «бутылок» Моранди. В обоих случаях было ясно, что речь не совсем о том, что перед глазами. Что нам исподволь приоткрывают какую-то волнующую тайну мироздания. Что большой художник и с помощью бутылок может поведать о волшебстве природных форм (кстати, аптечные склянки появятся и у позднего Митрохина, но не как знак болезни (хотя, конечно же, он в это время болел), а как лирическая медитация о гранях, отражениях, хрупкости и твёрдости сущего). Грецкие орехи с их твёрдой ребристой скорлупой и «извилистым» наполнением тоже говорили о каких-то таинственных «первоформах», которые природа использует на разных уровнях. Но ещё они оставались орехами – живыми, напористыми, аппетитными.

Когда-то давно я увидела митрохинские рисунки грецких орехов. Впечатление было ошеломляющее, пожалуй, сопоставимое с впечатлением от «бутылок» Моранди. В обоих случаях было ясно, что речь не совсем о том, что перед глазами. Что нам исподволь приоткрывают какую-то волнующую тайну мироздания. Что большой художник и с помощью бутылок может поведать о волшебстве природных форм (кстати, аптечные склянки появятся и у позднего Митрохина, но не как знак болезни (хотя, конечно же, он в это время болел), а как лирическая медитация о гранях, отражениях, хрупкости и твёрдости сущего). Грецкие орехи с их твёрдой ребристой скорлупой и «извилистым» наполнением тоже говорили о каких-то таинственных «первоформах», которые природа использует на разных уровнях. Но ещё они оставались орехами – живыми, напористыми, аппетитными.

Дмитрий Митрохин прожил долгую жизнь – 90 лет, захватив и конец XIX столетия, и бóльшую часть XX (1883–1973).

Страшно сказать – он начинал выставляться на выставках «Мира искусства» ещё в 1910 году! Но и последние его рисунки, выполненные в пространстве комнаты на Беговой и – с 1963 года – на Скаковой, когда он уже не выходил из дома, – поражают энергией, молодостью, силой.

Как график он мог всё, и всё ему удавалось – оформление книг, ксилография, графика на металле резцом и сухой иглой, рисунки карандашом и акварелью.

На выставке представлен «разный» Митрохин, но, признаюсь, мне милее всего его натурные рисунки, в которых он запечатлел самые простые стороны бытия: дворики трёх близких ему городов – родного Ейска, Петербурга-Ленинграда и Москвы, интерьеры своей комнаты, «штучные» фрукты на столе, мороженую рыбу, цветы и травы…

Причём невероятное сияние его натюрмортов и пейзажей с годами вовсе не гасло, что выставка с блеском продемонстрировала. Сужался графический репертуар, но рисунки карандашом, подсвеченные акварелью, остаются молодыми, живыми, сочными.

Причём невероятное сияние его натюрмортов и пейзажей с годами вовсе не гасло, что выставка с блеском продемонстрировала. Сужался графический репертуар, но рисунки карандашом, подсвеченные акварелью, остаются молодыми, живыми, сочными.

Этот человеческий тип – артистическая творческая личность – менее всего озабочен громкими, страшными, кровавыми событиями века. Воздух «тайной свободы» даёт ему возможность творить и в 20-е, и в 30-е, и в 60-е годы, не снижая градуса отточенности, свежести, артистической изысканности. Коснулись ли художника беды эпохи? Отчасти да. В войну он потерял любимую жену. Пропал чемодан с рисунками. Исчезли дорогие для сердца вещи. Пришлось переехать в «чужую» Москву. Неизменным оставалось лишь желание работать, рисовать, что помогало преодолевать испытания.

Дмитрий Исидорович, судя по всему, привлекал к себе людей. Приятели-графики любили его изображать. На этих небольших портретах, с которых начинается экспозиция, он всегда собран, строг, напряжённо и взыскующе смотрит сквозь «аристократическое» пенсне (графические портреты В. Воинова и Г. Верейского 20-х годов). Перед нами внешне сдержанный, но внутренне страстный человек.

Сам он себя изображает несколько иначе, с весёлой иронией.

На прелестной маленькой ксилографии 1934 года он запечатлевает себя этаким «скупым рыцарем», окружённым, правда, не сундуками с золотом, а стеллажами с книгами. Над одной из них, только что вынутой с полки, он жадно склонился. («Автопортрет в интерьере. (Книги)».)

Может, он «книжный червь», которому, кроме книг, ничего не надо? Он и впрямь любил книги, собирал библиотеку, прекрасно книги оформлял. Но откуда же в его графике столько сока жизни, столько любви к обыденности, столько поэзии мелочей?

С более позднего графического автопортрета (1948), помещённого на обложку прекрасно изданного каталога, он и вовсе угрюмый старый брюзга в больших очках, словно у слепого.

И тут он на себя наговаривает! Я уже писала, что его поздние рисунки не менее светоносны, чем ранние, лишены сухости и старческого напряга.

В одной из телепередач режиссёр Пётр Фоменко сказал, что у каждого человека кроме обычных пяти чувств имеются ещё какие-то свои. У Дмитрия Митрохина точно были какие-то неведомые нам чувства – что-то вроде «парапсихологического» проникновения в «душу» предметов «малого» мира, понимание их личностных, индивидуальных проявлений и интенций. Мира плодов, цветов, рыб, склянок и прочей «ерунды».

На листах бумаги с отчётливой изысканностью японской гравюры, но также с невиданным российским напором изображаются «лица» фруктов, трав, орехов, рыб, их непростые индивидуальности, их сложные отношения друг с другом.

«Ананас и апельсин» (1962) – настоящее лирическое стихотворение о взаимоотношениях желтовато-пористого, ухоженного, шершавого и холодно-высокомерного ананаса с сочным, закрытым красноватой плотной кожурой, но податливым апельсином. Суть в том, что это не «сказочное» фантазирование. Художник идёт от «натуры», но видит в ней такое, что мы сами увидеть не в силах.

На рисунках ничего лишнего, всё просто, минималистично, а завораживает!

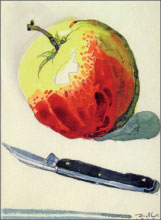

Автор любит контрасты. Рисунок «Яблоко и перочинный нож» (1963) даёт нам ощутить сквозь пылающую красную кожуру яблока его «мякоть», контрастирующую с гладкой «стальной» поверхностью ножа.

Акварель не растекается, а лепит форму, передаёт фактуру, плотность, твёрдость, проницаемость или непроницаемость предметов. Передаёт невероятную энергетическую заряженность этого «малого» мира.

А прозрачная сочность митрохинских виноградных гроздьев! А твёрдая шершавость его грецких орехов, некогда меня покоривших!

А рыбы (вероятно, мороженые, из соседнего магазина), наделённые характерами! Морской окунь – безнадёжный фаталист с мелким телом и мрачным провалом глаза. А щука с её извилистым хребтом, диагональю рассекающим лист, напоминает торпеду – острая, язвительная, злая.

Самое простое, простейшее под рукою мастера становится драгоценным, неким лирическим отпечатком «мировой гармонии», говоря высоким слогом.

Не могла оторваться от маленького пейзажа 1928 года «Ленинград. Кронверкский сад», где, в сущности, ничего нет. Три смазанные человеческие фигурки, голые зимние деревья с «нервными» извилистыми ветками, уходящая вдаль перспектива с виднеющимися домами. Ничего нет, а сердце замирает, так это всё безошибочно точно, просто, человечно увидено и запечатлено.

В поздние свои годы художник мог с такой же поэтической простотой запечатлеть и бесконечную стройку, увиденную из окна на Беговой («Стройка на Беговой», 1958), и скромный уголок интерьера («Уголок у окна», 1965), и аптечные пузырьки, скопившиеся на столе («Аптечное стекло», 1965).

В сущности, своей графикой художник пропел гимн человеческому миру в самых домашних его проявлениях, миру, который, оказывается, и в самом деле создан «хорошо».