Говоря о кризисе современной литературы, мы, как правило, ищем корни проблемы в себе – людях пишущих. Склонность к рефлексии, переходящая в классическое самокопание, делает литераторов ответственными за все беды мира, начиная с проблемы глобального потепления и вымирания редких пород грызунов. Не будем отказываться от своей весомой доли вины – о ней речь ещё впереди, – но посмотрим на ситуацию с другой стороны. В советскую эпоху было принято гордиться тезисом о самой читающей стране мира. В дне сегодняшнем мы сокрушаемся по поводу того, что Россия предала славное прошлое, перейдя в разряд стран нечитающих. По поводу первого утверждения имеются обоснованные, исторически подтверждённые сомнения. Но и второй тезис также далёк от действительности. Но есть ли в этом основание для оптимизма?

Для того чтобы разобраться в проблеме, нужно пройтись, точнее, пробежаться, учитывая ограниченность выбранного мною жанра, по истории книги, которая не всегда сводится к истории литературы. Рассуждая в категориях «золотой век», «шедевры мировой литературы» и даже «классика на все времена», мы забываем о том, что слишком самоочевидно. Литературу создают не только писатели, но и читатели. И произошло это не в самое далёкое от нас время. Ещё в восемнадцатом веке существовала особая иерархия литературы. Её вершинами были исторические, философские трактаты, письма, мемуары. В наши дни мы называем это нон-фикшеном. Роман – основная единица литературы наших дней – существовал где-то внизу иерархии. Отмечу факт малоизвестный: рядом с романом находился ещё один представитель мира «художественной литературы». Это была сказка. Отношение к ним было почти одинаковым. Причина тому простая и очевидная – романы, как и описание нелёгкой судьбы девочки в красном головном уборе, были придуманы. Сюжеты их могли увлекать, книги хорошо продаваться, но читатель не воспринимал их в качестве какой-то ценности. Мода на то или иное сочинение, порой в нескольких томах, легко приходила, а потом ещё быстрее уходила. Имена романистов выветривались из памяти, да и зачастую крупная форма печаталась без упоминания её создателя. Конечно, и сегодня мы можем найти примеры книг без авторства. Но этим балуются как раз писатели, кто пытается заинтересовать читателя бросающейся в глаза безымянностью своего гипотетического бестселлера. Обычно хитроумных, но, в общем-то, наивных интриганов никто не замечает. В эпоху маркиза де Сада сочинители считали: присутствие их имён на обложке мало что им даёт. И это не знак какой-то особой скромности или застенчивости. Писатели восемнадцатого века «продавали» себя обществу несколько иначе. Например, ценилось внимание со стороны титулованных особ. Как ни странно, такая форма мягкого продвижения литературы приводила к тому, что облечённым властью персонам приходилось действительно читать и отзываться. Порою императоры, короли, ставшие невольными любителями и ценителями слова, вступали в переписку с сочинителями, подкрепляя репутацию последних.

Ситуация кардинально изменилась в позапрошлом веке. Литература усложняется, перестаёт быть только развлечением, и одновременно невероятно вырастает число собственно читателей. Для нашего сегодняшнего сознания эти явления противоположны. Чем объясняется подобный парадокс? В учебниках литературоведения, которые мало кто читает, среди терминологического буйства присутствуют слова, имеющие отношение к реальности: «жизнеподобие» и «типизация». Читатели неожиданно увидели в романах отражение действительности, а в его героях – самих себя. Последнее – не такая простая вещь. В девятнадцатом веке начался процесс «открепления» человека от традиционных маркеров. Но потребность в самоопределении никуда не ушла, она только усилилась. Именно литература и стала зеркалом, смотря в которое можно было увидеть и понять самого себя. Смотрение магически затягивало сильнее всякого авантюрного сюжета. Помимо самоопределения читатель узнавал в других персонажах знакомых, родных, друзей и врагов. Мир расколдовывался, книги представляли собой, говоря современным языком, открытый код, на основе которого можно было проектировать собственную жизнь. Понятно, что результаты неизбежно разнились. Рахметов из «Что делать?» Чернышевского толкал читателя в протестное движение, а малолетние поклонники жюльверновского Паганеля могли на всю жизнь заболеть географией и путешествиями. Чем велика литература позапрошлого века? Прежде всего – галереей героев, именами, переставшими быть исключительно книжными. Мистеры Пиквики, Настасьи Филипповны, Гобсеки, Наташи Ростовы обрели человеческую плотность и плотскость. Великие народы вступили в необъявленную войну, в которой не уничтожали, а напротив – шло соревнование по созданию героев и образов. Неожиданно для всех в эту битву вмешались русские, до этого просто отсутствовавшие на поле боя. Историки и сегодня спорят о том, кто – французы или русские одержали победу или не проиграли в Бородинском сражении. Но вот русская литература девятнадцатого века выиграла словесную войну вчистую, накрыв сознание современников мощными крупнокалиберными залпами «Войны и мира», «Братьев Карамазовых», точными картечными попаданиями Гоголя и Чехова.

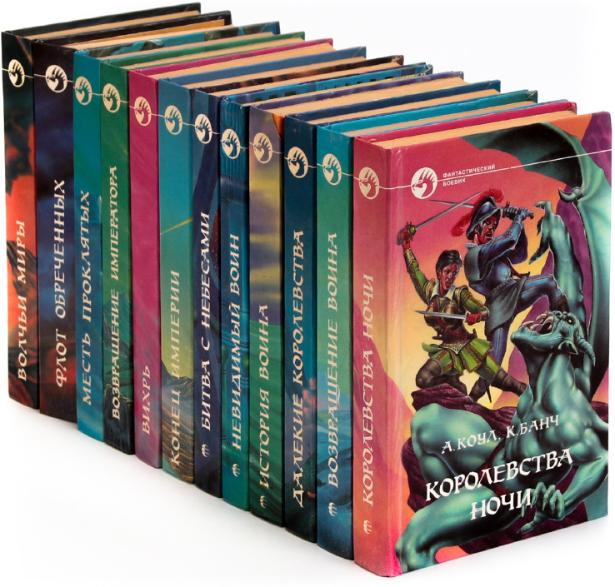

Что мы видим сегодня? Основная проблема не в том, что наши соотечественники перестали читать, а в том, почему и что они читают. Чтение – социальный навык, от которого, будем откровенны, избавиться не так уж и легко. Ссылки на низкие тиражи должны быть скорректированы количеством изданий, огромным рынком легального и теневого цифрового контента. Утверждение, что читатель исчез, верное и ложное одновременно. Растворяется или почти растворился «свободный читатель». Большинство потребителей книжной продукции расписаны, прикреплены к тем или иным жанрам. Но границы жанра означают не только внутреннее деление, а общее отношение к действительности. Слово перестало соотноситься с нашим миром. Чтение снова, как и в позапрошлом веке, превращается в форму развлечения. Отмечу, что сегодняшняя критика всё реже обращается к понятию «фальшивость», которое было в ходу ещё лет сорок тому назад. Именно оно выступает противоположностью жизнеподобию. Его отсутствие не означает, что современная литература не знает такой проблемы. Напротив, современный читатель всё меньше нуждается в таком критерии. Он не желает видеть, прочитывать себя или постигать с помощью книги наше нелёгкое время. Литература должна развлекать, уютно, нестрашно пугать, смешить, быть приятной для сознания. На первый план уверенно выходят такие жанры, как фэнтези, любовные романы, книги для подростков. Давайте остановимся на первом названном направлении.

Если присмотреться, то бескрайний поток эпосов о владельцах волшебных мечей, магических посохов и прочей картонной бутафории берёт своё начало в литературной сказке времён Шарля Перро. Но и здесь есть элемент явного снижения. Всё чаще предметом вдохновения для творцов книжных по форме саг выступают нелитературные источники – фильмы, сериалы, компьютерные и настольные игры. Подобная «помотивность» ещё больше придаёт современным рыцарским романам оттенок безнадёжной, тусклой вторичности. Жанровых книг много, имена же практически отсутствуют. Большинство ценителей «меча и магии» читают не конкретных авторов, а серии, ориентируясь на ключевые слова.

Люди старшего поколения помнят замечательную формулировку – «книга, которая перепахала». Сегодня это звучит слишком сильно и как-то сниженно, по-крестьянски. И здесь разница между «тогда» и «сегодня» фундаментальная. Книги меняли сознание, изменение в сознании приводило к тому, что мир приобретал новые черты. В нынешние дни чтение приводит к тому, что ментальный побег может сопровождаться даже физическими действиями. Облачившись в купленные на маркетплейсах аутентичные наряды и доспехи из особо прочного пластика, рыцари, пажи, прекрасные дамы, стрелки из луков с помощью пригородных электричек перемещаются на лоно дикой природы. Там, распугивая мирных туристов и приводя в бешенство спокойных до того клещей энергичным пением гимнов и постановочными боями, адепты жанра реализуют накопившееся за долгие месяцы офисных страданий желание соответствовать своим любимым героям. После лесных подвигов бывшие трубадуры тихо возвращаются на место своей постоянной работы.

Каковы варианты действия для писателей? Их три, и они понятны. Есть вариант для отчаянных эстетов. Отвернуться в печали от картины падения и забвения и попытаться усложнить Джойса, рассчитывая на понимание со стороны таких же тонких ценителей словесного чародейства. Прекрасно, если последние заседают в жюри какой-либо денежно приятной премии. Как видите, и здесь не обходится без элементов волшебства. Премиальный процесс – отдельный и печальный разговор. Внешне с этим всё обстоит хорошо. Число премий и конкурсов предоставляет авторам возможность несколько раз заходить в «бурные премиальные воды» со своим творением, рассчитывая на то, что оно рано или поздно будет оценено по достоинству. Проблема лишь в том, что в большинстве случаев такие награды имеют «непреходящее нематериальное выражение» и сводятся к выдаче похвального листа и «памятного сувенира». Всё больше авторов могут похвастаться пригоршней премиальных значков и солидной стопкой дипломов. Если арифметически сравнивать победы в литературных конкурсах и премиях с количеством читателей того или иного многократного чемпиона, то любители изящной словесности, как правило, оказываются в досадном меньшинстве.

Реалисты согласны с диагнозом эстетов, но готовы принять правила игры. После внимательного, «с карандашом» изучения многотомья Толкина, Сапковского и Мартина автор начинает лепить свои «уникальные миры» и, стыдливо оглядываясь, размещать их в Сети. Здесь, на таких площадках, как author.today, начинающий творец – этот статус присваивается после написания примерно пятнадцати романов – вступает в увлекательную гонку за читательское внимание, за которым маячит такое притягательное и сладкое понятие, как монетизация.

Последний вариант выхода – самый скучный и потенциально бесплодный. Писать так, как если бы существовал читатель, способный увидеть в вашем романе или рассказе себя, узнать своё время. Из относительных бонусов подобного подхода – всё меньшее число авторов, которые работают «по старинке». Но тут маячит неприятный вопрос: остались ли в реальности те, кто сможет прочитать и увидеть? Зачастую мои исторически подкованные и эрудированные коллеги проводят оптимистическую аналогию с послереволюционными годами, когда была преодолена не только экономическая, но и культурная разруха. И выразилось это в кратном увеличении числа читателей. Другими словами, системное воздействие в состоянии решить эту проблему. Всё это так, исключая один важный момент. Культурная работа шла в отношении людей, большинство из которых представляли собой «чистый лист». Им предлагался определённый литературный пакет, состоявший из народного издания Пушкина, журнала «Безбожник» и брошюры о колхозном строительстве. Александр Сергеевич в сознание врастал хорошо, формируя базу, основание для дальнейшего книжного восхождения. Сегодня же мы имеем дело с аудиторией, которую, к сожалению, нельзя назвать полностью незнакомой с миром литературы. Ей комфортно с тем, что у неё есть, к остальному же она не испытывает ничего, кроме равнодушия.

И ещё немаловажное: насколько у нас самих хватит желания писать, несмотря на превосходящие силы действительности. Ведь когда мы привычно говорим, что наши современники перестали читать, мы имеем в виду, что не читают именно нас.