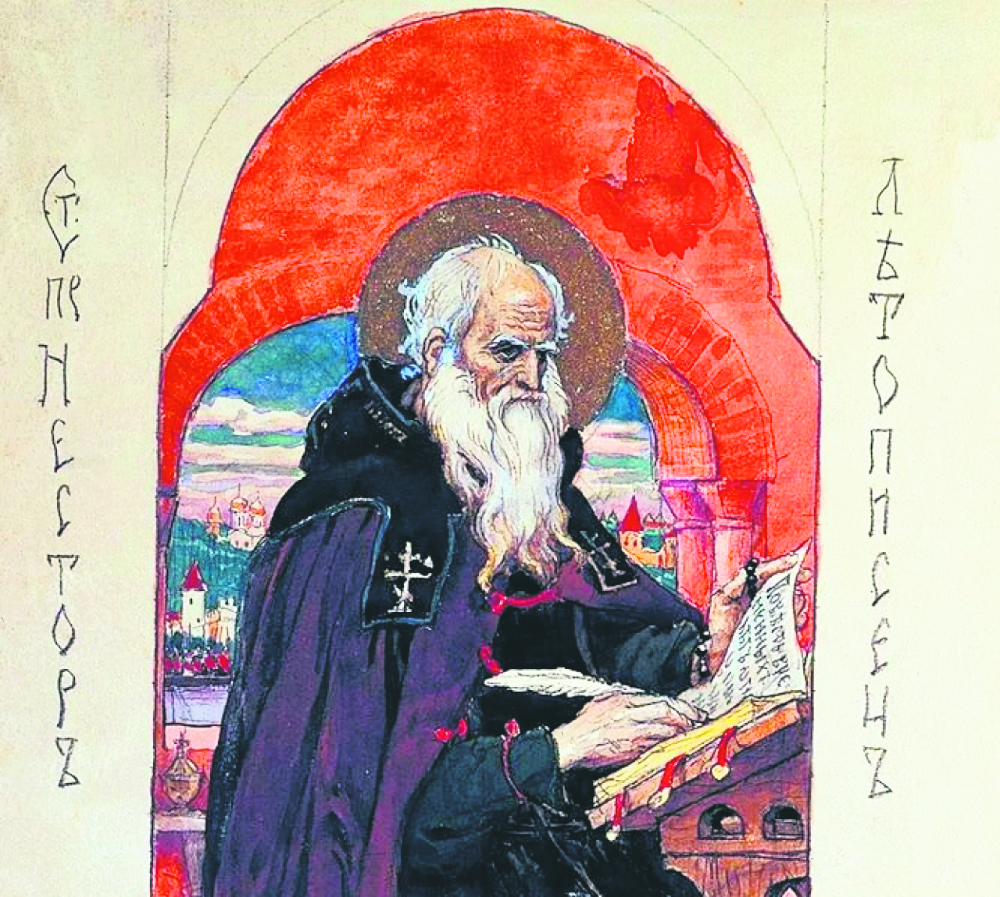

Всякий отрывок из книги, особенно если речь об академическом историческом повествовании, кропотливом «восстановлении» глубокой старины, не может передать всю глубину и значимость исследования, в данном случае труда академика Петра Петровича Толочко «Перечитывая Нестора». О первой его посмертной работе («Киев и Новгород в X–XIII вв.) мы уже рассказывали в январе, опубликовав фрагмент из неё («ЛГ», 2025, № 6). Тогда же сообщили, что книги выпустил Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына по инициативе его директора Виктора Москвина. Так была выполнена воля самого академика, завещавшего издание книг в России, а не в Киеве, где в последние годы он жил под фактическим запретом, будучи всемирно признанным археологом и историком. Но на Украине давно смотрят не на подлинные заслуги, а на то, насколько тот или иной деятель встроен в борьбу с Россией. Толочко в ряд таких борцов не помещался. Временщики уйдут, а труды академика будут служить новым поколениям учёных, обычных любителей исторических знаний.

Предисловие автора

Предлагаемое исследование является ответом на вечные вопросы отечественной историографии (как и любознательных читателей). Отражает ли «Повесть временных лет» (далее – ПВЛ) реальную картину русской жизни ІХ–ХІІ вв.? Откуда летописцу, создававшему свой труд в начале ХІІ в., было знать, что происходило на Руси задолго до него, в ІХ и Х вв.? ПВЛ – хроника или историческое сочинение? И, наконец, действительно ли её автором был Нестор, как считает традиция Печерского монастыря?

Одним из первых, кто высказал сомнения в источниковых возможностях ПВЛ, был известный исследователь летописания М.Д. Приселков. Согласно ему, труд этот является «искусственным и малонадёжным источником» по истории Руси. В дальнейшем число сомневающихся только прибавлялось. Критика свидетельств ПВЛ постепенно становилась своеобразным знаком качества летописеведческих исследований. По мнению некоторых современных историков, ПВЛ и не совсем исторический труд. Скорее сакральный, писавшийся для Страшного суда. Причём не по личной инициативе летописцев, а по заказу неких политических корпораций, обеспокоенных своим будущим в земной и загробной жизни. Определённо, если бы эти учёные мудрствования стали известны Нестору или его коллегам, они бы немало удивились. Прежде всего потому, что писали-то они историю своего отечества и не для Страшного суда, а для того, чтобы, как сказал пушкинский летописец Пимен, ведали «потомки православных земли родной минувшую судьбу». «Временные лета» – это «минувшие лета», и именно они представляли интерес для автора ПВЛ. Особенно важным для него было найти место Руси в мировой истории.

Этому посвящено практически всё введение к своду с его широким библейским зачином о народах мира и их разделении. Русь и славян он поместил в Афетовой части мира. О том, что подобные мысли занимали и других современников автора ПВЛ, свидетельствует знаменитое «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, написанное им в связи с интронизацией в Софии Киевской в 1051 г. Воздавая похвалу Владимиру Святославичу за великие и дивные дела, он вспомнил его деда Игоря и отца Святослава, которые «не в худой и неведомой земле владычествовали, но в Руской, о которой уже знали и слышали на всех четырёх сторонах земли». В первой погодной статье ПВЛ (852 г.) автор со ссылкой на «летописание греческое» известил о том, что уже в это время начала заявлять о себе «Руска земля», а также заявил хронологические рамки летописного труда – от Олега Вещего (конец ІХ – начало Х в.) до Святополка Изяславича (умер в 1113 г.). При этом определил число лет киевских великих княжений, взяв за точки отсчёта первое лето княжения или смерти князей. Эти расчёты, как и хронология древнейшего периода русской истории, не всегда безупречны, что привело некоторых исследователей к выводу об «искусственной калькуляции» летописца.

Конечно, это подозрение несправедливо. Определённо не «искусственной», а согласованной с теми данными, которые были ему известны. И если абсолютная хронология ПВЛ начальных лет действительно нуждается в уточнениях, то относительная – вполне адекватна последовательности описываемых событий. Считать её «исторически мало достоверной» оснований нет. Примечательно, что, несмотря на постоянные сетования летописеведов на неточность летописной хронологии, никто из них не предложил более совершенную.

Наверное, не вполне адекватной действительности является и отражённая в ПВЛ историческая картина русской жизни. Она была намного богаче. Но это не потому, что летописцы намеренно что-то изменили в ней или умолчали, исходя из своих политических симпатий или антипатий, как это принято считать со времён А.А. Шахматова, а потому, что не обладали всей суммой знаний. Будучи «вразумлёнными Господом книжному искусству», они не сообразовывали свои писания с мнением сильных мира того. Это им приписали учёные, воспитанные в условиях жёсткой политической конъюнктуры имперских и советских времён. За летописцами такого греха не водилось. Да и русские князья не походили на неусыпных цензоров. Они если и читали их писания, то задним числом и, как свидетельствуют тексты, не меняли написанного. Особо в них и нечего было менять. Летописцы были абсолютно корректны по отношению к князьям, власть которых считали от Бога.

На вопрос, является ПВЛ хроникой или историческим сочинением, можно ответить: и тем и другим. По существу, это первая история Руси. История, составленная из летописи печерского монаха (Нестора?), летописей его более ранних коллег, некоторых авторских сочинений, народных преданий, хранившихся в исторической памяти, а также немногих свидетельств иностранных источников. Можно, разумеется, сомневаться в идентичности отдельных её известий и в их датировке, пытаться найти свою истину, но совершенно немыслимо полагать, что мы знаем о Руси ІХ – ХІІ вв. больше и лучше того, что знали летописцы и что записано в ПВЛ. Другого источника, на основании которого можно было бы выверить наши предубеждения и скорректировать свидетельства ПВЛ, у нас нет. По существу, кроме этого исторического труда, и не на чем основывать наши знания о ранней Руси. Не будь его, мы бы точно не спорили о Кие и его братьях, о времени путешествия Ольги в Константинополь, о хронологии похода Владимира на Корсунь и месте его крещения, как и о многих других событиях. Просто ничего бы о них не знали. Но, слава богу, такой труд у нас есть. И, как бы ни относились к нему историки, именно он составляет основу всех последующих отечественных историй. Будь то многотомных академических или учебно-просветительских. Написанных защитниками ПВЛ или её критиками.

Из главы 2. Кто в Киеве начал первея княжить?

Отвечая на этот вопрос, летописец записал предание о трёх братьях – основателях Киева. Конечно, оно фольклорное. И нет ему документального подтверждения. И тем не менее относиться к нему только как к мифу, причём сочинённому на основании библейского сюжета, совершенно некорректно.

Московский историк В.Я. Петрухин не устаёт повторять, что рассказ об основателях Киева – Кие и его братьях – является не отражением реального факта киевской истории, а парафразой библейского сюжета о трёх сыновьях Ноя. Какое-то сюжетное сходство между ними прослеживается, но содержательно они совершенно различны. Киевские братья построили один город и назвали его именем старшего брата, тогда как библейские построили три города и назвали их именами своих жён. К тому же в Библии говорится и о четвёртом городе, принадлежавшем Ною. Ещё одним доказательством библейского происхождения сюжета об основании Киева, как кажется В.Я. Петрухину, является название одной из киевских гор – Хоревица, которая повторяет название библейской горы Хорив. Появилось оно будто бы во время обитания в Киеве еврейско-хазарской общины. Русские летописцы, как полагает историк, не распознали название Хорив, которое относилось к предшествующей еврейско-хазарской традиции, и перенесли его на одного из киевских братьев.

Логично было бы найти библейские параллели и названиям двум другим киевским горам – Киевица и Щекавица, но сделать этого В.Я. Петрухин не смог. Не нашлось в Земле обетованной и параллели названию сестры киевских братьев – Лыбеди. Судя по всему, источником вдохновения В.Я. Петрухина о хазарско-иудейском начале Киева явилась книга Н. Голба и О. Прицака «Хазаро-еврейские документы Х в.», русское издание которой вышло под его научной редакцией и комментариями.

Идеологом хазарского происхождения Киева являлся О. Прицак. В историографии сложилась даже легенда, что вывод этот основан на лингвистическом анализе киевских топонимов. В действительности – на элементарном созвучии имён. Оказывается, в 30–40 е годы Х в. хазарским визирем был Ахмед бен Куйя. А поскольку в кочевых империях должности министров были наследственными, его предшественник, как полагал О. Прицак, носил имя Куйя. Он-то и основал Киев, но не на Старокиевской горе, а в Берестове, где разместил оногурский гарнизон. То, что для высказанного предположения нет ни одного свидетельства, для О. Прицака оказалось неважным. Впрочем, как и для его последователей. Киевское предание, несомненно, отражает местное реальное событие. Определённо это родовое предание. Оно не только о Кие и братьях, но и об их потомках. Передавалось из поколения в поколение, всплывало в народной памяти не только когда речь шла о начале Киева,

но и позже, когда город и его насельники попадали в зависимость от соседей и иностранцев. Из отдельных частей предания мы узнаём, как киевляне – наследники братьев – были обижаемы древлянами, как оказались в даннической зависимости от хазар, как затем объясняли свою родословную Аскольду и Диру, обнаружившим по пути в Константинополь небольшой городок на днепровских кручах. На вопрос северных пришельцев «чий се градокъ?» киевляне рассказали предание о трёх братьях. И, что характерно, они считали себя прямыми потомками основателей города, а это были три брата – Кий, Щек и Хорив. В Ипатьевской летописи содержится более исправное чтение окончания этого рассказа: «А мы сидим в городе их (Кия с братьями. – П. Т.) и платим дань Козаром».

Вопрос о том, отражает ли предание о трёх братьях – основателях Киева – историческое событие, благополучно разрешился после того, как археологическими раскопками на Старокиевской горе этот древнейший «градокъ» был действительно обнаружен. Имеются в виду не только остатки древнейших укреплений, но также каменное языческое капище, жилища VІ–VIII вв., ювелирные изделия этого времени, византийские монеты императоров Анастасия І и Юстиниана І. Аналогичные находки обнаружены и на территориях, прилегавших к укреплённому городку, в частности на Замковой горе. Можно спорить (что и происходит) о его хронологии, а следовательно, и о времени жизни главного персонажа народного предания, но отказывать ему в исторической реальности оснований нет. Нет однозначности и относительно социального статуса Кия. Как следует из летописи, мнения на этот счёт были разноречивыми и в летописные времена. Не все соглашались с его княжеским званием, на чём настаивал киевский автор. Некоторые его современники, не подвергая сомнению историчность Кия, полагали, что он был простым перевозником через Днепр. Автор введения назвал таких людей несведущими и возразил им следующим аргументом: «Если бы был перевозником Кий, то не ходил бы к Царюгороду, но сей Кий княжил в роде своём и приходил от него к царю». Раньше мне казалось, что продолжение рассказа о Кие-князе – это уже сочинение автора ПВЛ, явившееся результатом каких-то его источниковедческих разысканий.

При всей заманчивости такого предположения настаивать на нём всё же нет оснований. Аргумент в пользу княжеского звания содержится в самом предании, которое не заканчивалось сообщением об основании града, но содержало ряд подробностей о хождении Кия к царю – византийскому императору. Это определённо следует из ссылки на сказание: «Яко же сказывают». В Ипатьевской летописи та же ссылка дополнена признанием летописца в том, что имя этого царя осталось неизвестным… Летописец проявил к преданию максимальную корректность. Чего не было в нём, не появилось и у него. В своём неведении он честно и признавался…

Пользуясь летописным определением, можно сказать, что «несведущие» есть и в наше время. Некоторым историкам больше импонирует версия о Кие – перевознике и охотнике, чем князе. Ссылаясь на авторитет Новгородской первой летописи (НПЛ), текст которой, с лёгкой руки А.А. Шахматова, считается более ранним, известная исследовательница истории скандинавских стран Е.А. Мельникова утверждает, что Кий сохраняет здесь черты архаичного охотника и первопредка первоправителя, но ни в коей мере не князя. Составитель же ПВЛ будто не мыслил Кия человеком низкого социального статуса, а поэтому приложил немало усилий, чтобы «представить его в противоположность устной традиции и Начальному своду русским князем». Я не вижу сколько-нибудь существенной разницы между «первопредком-первоправителем, изначально наделённым властью над полянами», как его, по мнению Е.А. Мельниковой, аттестует НПЛ, и князем, что утверждается в ПВЛ. К тому же и у новгородских летописцев версия о Кие-перевознике не единственная. Как и киевские, они привели мнение о Кие-перевознике или охотнике, но сами не сомневались в его княжеском звании. Отвечая на вопрос: «Во имя кого назван был Киевом?», они поставили его в ряд тех городов мира, которые получили имена «царей тех и князей тех». «Тако ж и в нашей стране назван был град великим князем во имя Кия».

Следует заметить, что, анализируя летописные известия о древнейшем периоде отечественной истории, исследователи чаще всего сосредотачиваются не столько на выявлении в них событийной содержательности, сколько на поиске прототипных литературных образцов. Будучи априори убеждённой в том, что Кий ходить в Константинополь не мог, Е.А. Мельникова полагает, что летописец смоделировал свой рассказ на основе повествований о походах Святослава. Но здесь нет параллелей. Святослав ходил на Византию войной. Причём дважды. Кий же, судя по летописи, осуществил в Константинополь дипломатический визит. Да и особых почестей от императора Святослав, как известно, не поимел, в отличие от Кия. А теперь посмотрим, есть ли в рекомендации Кия князем нечто необычное, чего вообще не могло быть в ранней истории восточных славян? Определённо нет. Даже и в том случае, если мы отнесём его деятельность к VI в. Это ведь было время формирования восточнославянских племенных союзов, во главе которых уже стояли князья, архонты по византийской титулатуре. Сложнее с теми подробностями из жизни Кия, которые свидетельствуют о его встрече с византийским императором и попытке закрепиться на Дунае при возвращении на родину. И дело здесь не в том, когда это было возможным: во времена Юстиниана І, как предполагал Б.А. Рыбаков, при правлении Ираклия, на чём настаивал М.Ю. Брайчевский, или ещё Константина Великого, что казалось реальным И.Я. Франко. Проблема в том, могла ли в принципе состояться подобная встреча? Ничего невероятного в ней нет. Как свидетельствует Прокопий Кесарийский, такие встречи и были. Славянин Хильвудий во времена Юстиниана І был поставлен начальником Фракии для охраны дунайской границы от варваров. Около 545 г. к антам были отправлены послы греков, объявившие согласие императора уступить славянам нижнедунайскую крепость Туррис и близлежащие земли при условии, что они будут охранять северную границу империи от гуннов. Значит, перед этим в Константинополе побывало антское посольство, просившее эту крепость у Юстиниана. Наверное, были и другие встречи, о которых сведений не сохранилось.

Похожее свидетельство содержится и в предании о Кие. Как и Хильвудий, он также предпринял попытку закрепиться на Дунае: «Возвращаясь обратно, он дошёл до Дуная и возлюбил это место, создал тут малый городок в желании связать его с родом своим…» От себя летописец добавил, что «и доныне величают дунайцы городище Киевец». Такие подробности невозможно придумать. Разумеется, у нас нет оснований отождествлять Хильвудия с Кием, что иногда встречается в литературе, или полагать, что свидетельство летописца о попытке последнего закрепиться на Дунае соответствует греческому известию о предоставлении антам крепости Туррис. Однако то, что между славянами и Византией в VI–VII вв. имели место не только военные, но и дипломатические контакты, позволяет относиться и к этой части летописного рассказа с большим доверием. Это не плод сочинительства летописца, а тоже народное предание, которое, как и весь летописный рассказ, несомненно, имеет реальную событийную основу.

В заключение сошлюсь на то, как понимал эти свидетельства Д.С. Лихачёв. Анализируя киевское, а также другие предания о братьях-родоначальниках, он пришёл к выводу, что перед нами исторические предания, обладающие отчётливой политической функцией, которая получила своё звучание не под пером летописца, но была изначально заложена в самом предании.