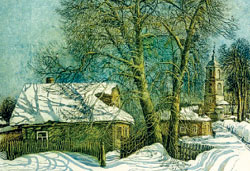

В этом году город Химки отметит юбилей. Заслуженный художник России Александр ВЕТРОВ готовит серию графических работ к 70-летию города. А десять своих лучших офортов он недавно преподнёс в дар Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина. В произведениях художника оживают незабываемые «фрагменты любви» человека и природы – деревенская свобода и человеческое одиночество, стихия природных сил и молитвенный покой. Здесь и звонкое августовское разнотравье, и солнечный март с витиеватыми «письменами» синих теней, и неожиданно тёплый январь, и рыхлый снег вокруг заснеженной Владимирской церкви в деревне Куркино под Химками…

В этом году город Химки отметит юбилей. Заслуженный художник России Александр ВЕТРОВ готовит серию графических работ к 70-летию города. А десять своих лучших офортов он недавно преподнёс в дар Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина. В произведениях художника оживают незабываемые «фрагменты любви» человека и природы – деревенская свобода и человеческое одиночество, стихия природных сил и молитвенный покой. Здесь и звонкое августовское разнотравье, и солнечный март с витиеватыми «письменами» синих теней, и неожиданно тёплый январь, и рыхлый снег вокруг заснеженной Владимирской церкви в деревне Куркино под Химками…

– Несколько лет назад мне начал сниться мой деревянный дом, дом моего детства, – рассказывает художник. – И тогда я сделал вот эту работу из серии «Возвращение к истокам».

Александр показывает мне цветной офорт, где в весенней воде перед домом со сказочно украшенными наличниками отражаются большие деревья, высокое небо, старый забор. А деревья-то искривлены временем, словно наши судьбы, и почти у каждого дерева в развесистой «шевелюре» воронье гнездо, впрочем, кое-где и скворечники разместились. В офорте Ветрова «Весна. Дом моего детства» очень сдержанное цветовое решение, как и в большинстве работ мастера. Это привносит оттенок грусти, напоминает о лирическом многообразии действительности, которая не терпит броских нарядов и неожиданных пятен, но тонко и нежно играет и глубоко отзывается в душе. И тогда даже малая лужица отражает большое небо. Быть может, именно это обстоятельство  имел в виду вдумчивый график О. Коняшин, когда сказал об одной из отличительных черт художника Ветрова: «Это удивительно русский художник по всем показателям, он показывает не себя в искусстве, а восхищается Божьим миром, и, на мой взгляд, это художник чистой русской пейзажной традиции…»

имел в виду вдумчивый график О. Коняшин, когда сказал об одной из отличительных черт художника Ветрова: «Это удивительно русский художник по всем показателям, он показывает не себя в искусстве, а восхищается Божьим миром, и, на мой взгляд, это художник чистой русской пейзажной традиции…»

Александр Ветров любит объяснять (и даже показывать) процесс создания гравюры. Недаром в своей мастерской он не раз проводил встречи и мастер-классы с преподавателями и школьниками Химкинского городского округа. Надо сказать, что процесс создания офорта довольно длительный и трудоёмкий. Не углубляясь в подробности, скажем только, что способ решения цветовых задач (будь то оттиск с одной доски или гравюра с нескольких досок) Ветрову диктует сам замысел работы, неуловимо «нашёптывая» свои подходы и приёмы. И волосяной штрих, и пятно, и мягкая широкая линия у мастера появляются там, где им положено быть, и ни на миллиметр не отклоняются в сторону. Какой удивительно органичный и безошибочный «программист» – сердце художника!

А начиналось всё в подмосковной деревне Митино, где в 1952 году родился будущий художник.

– Всё, что входит в понятие «деревенская жизнь», помню: окрестные поля, река, лес, грибы, рыбалка, футбол, велосипедные прогулки, – рассказывает Александр. – Хозяйство на матери держалось; отец печник, работал много, да и умел он многое: и плотник, и столяр, в своём саду постоянно что-то «прививал», выводя новые сорта яблонь. О таких говорят в народе «рукодел»…

Именно отец впервые отвёл мальчика в студию при Доме культуры Тушинского района Москвы, руководил которой талантливый художник Валерий Викторович Толстоногов. Сегодня Ветров называет Толстоногова педагогом-подвижником, ведь он отдал этому делу более сорока лет и по сей день преподаёт в двух вузах, до сих пор они встречаются – учитель и ученик, и советы старого мастера бесценны.

После окончания художественного училища Александр Ветров поступил вначале в Московское высшее художественно-промышленное училище «Строгановку», а затем перевёлся в полиграфический институт и успешно  окончил его, выступив с дипломной работой «Иллюстрации к сборнику рассказов Пришвина «Времена года».

окончил его, выступив с дипломной работой «Иллюстрации к сборнику рассказов Пришвина «Времена года».

– Почему выбрали именно Пришвина? – спрашиваю.

– Для меня он своеобразный идеал. Через пейзаж Пришвин сумел очень многое сказать о космосе, о любви, о доброте, о горе, то есть о вечных категориях, определяющих оценку дел человеческих, и всё это сказано очень по-русски, заботливо, душевно, мягко, проникновенно, и вместе с тем философски-глубоко…

Пришвин, действительно, живописец в прозе. И вот что мы читаем в его дневнике: «Если вы, философы, называете то, чего я добиваюсь, вероятно, сущностью, а я это по-своему, в простоте, называю веществом жизни. Можно всю жизнь докапываться до этого вещества, но понять его можно только, если оно явится в какой-нибудь форме: почка ли это на ветке любимого дерева, или заяц выскочит, или тень колеблемой веточки…» Ради этого, думается, и пишется пейзаж, выстраивается гравюра – ради тонкого, неуловимого вещества жизни. И надо это вещество не только найти, его необходимо передать, и передать в первозданном, незамутнённом всяческими изысками виде.

В цветном офорте Александра Ветрова «Дорога к церкви» мы видим заснеженный путь и старушку, медленно продвигающуюся вперёд, к великолепию храма на взгорке. Она идёт, не торопясь, помогая себе клюкой, мимо покосившегося забора, мимо домика с лестницей, прислонённой к стене, мимо старых деревьев, загадочно переплетающихся ветвями и бросающих на белый снег голубоватые резные тени… Она идёт так, словно всегда шла, словно вещество жизни растворено в самом зимнем воздухе деревни. А зрителю кажется – художник «процарапал» эти тени, эти облачные громады, эти оконные проёмы не на металлической пластине, а на зыбкой поверхности нашей проснувшейся души.

Вообще, зимние пейзажи у Ветрова пронзительно чисты и откровенны. Недаром один из почитателей таланта художника приобретает у него только «зиму». «Я, – говорит, – живу в центре Москвы. Воздух у нас сами знаете какой. А тут смотришь на офорт – чистейшая подмосковная красота! А воздух-то, а снег какой!» С этим не поспоришь. Но, конечно, дело не во времени года, а в том, что в каждую работу автор словно бы «вживляет», «прививает» к ней свой особый философский подтекст.

Цветной офорт «Последняя осень» посвящён раздумьям о смысле человеческого бытия. Старое дерево, склонившись, словно подрубленное грозовыми ударами, образовало корявую, удручающе-тёмную арку над желтоватой тихой водой. Здесь и храм (совсем другой, кстати, чем виденные мною ранее), и грозные тучи, и отражённые вспышки молний. И всё-таки кажется, что гроза уже позади. Дерево опирается своей кроной на илистое дно. Оно находит точку опоры. И как-то сразу замечаешь силуэт лодки, выплывающей из-за корявого ствола. «Плывём. Куда ж нам плыть?»

Художник Ветров, несомненно, опирается на достижения мастеров прошлого: Саврасова, Васильева, Сурикова. А ещё истоки своего творчества он видит в народной традиции.

– Русское искусство, – говорит он, – в основе своей глубоко орнаментально. Смотрю на вологодские кружева, жостовские подносы, наличники окон на русских избах… Думаю, это тоже отзывается в моих работах.

И не только отзывается, а развивается художником, живущим в XXI столетии, со всеми его удобствами и неудобствами. О чём он «пишет» на снегу причудливыми полосками теней в офорте «Солнечный март»? О том счастье жизни, о том её веществе, что не подчиняется ничьей воле, кроме воли истинного художника и великой Воли Творца.