Это десять большеформатных полотен, представляющих типичный для XVII века в Голландии и не встречающийся больше ни в какой другой стране мира живописный жанр. С изобретением фотографии заказные групповые портреты коллег стали популярным и повсеместным увлечением, но именно голландцы 300 лет назад начали эту традицию. Весьма даровитые художники Бартоломеус ван дер Хелст, Дирк Якобс, Николас Элиас Пикеной и другие оставили след не только в искусстве национальной школы, но и запечатлели, как сказали бы сейчас, тогдашний корпоративный дух. Перед нами – попечители благотворительных учреждений, сиротских приютов, богаделен, госпиталей, доблестные военные и члены других профессиональных цехов. Размеры одной из привезённых в Москву картин составляют два с половиной метра в высоту и более пяти метров в длину – «Групповой портрет стрелков роты капитана Йохана Хейдекопера и лейтенанта Франса ван Ваверена» работы Говерта Флинка, ученика Рембрандта. Люди на всех портретах написаны практически в натуральную величину, и мы три века спустя можем попытаться разглядеть в их усталых сосредоточенных лицах внутренний мир, как принято в портретном жанре.

Вероятно, у нас ничего не получится, потому что в этом замкнутом рамой пространстве означенный дух поистине заточён, закрыт на несколько поворотов ключа, давным-давно заброшенного в каналы Амстердама. Выступающие фигуры в одинаковых чёрных костюмах с редкими вкраплениями белого, избавившиеся от какого-либо выражения на своём лице (в те времена демонстрировать эмоции в обществе считалось неприличным), – эти люди остаются непроницаемыми и чужими для каждого, кто захочет с ними познакомиться. Пожалуй, это основная общая черта для всех полотен, кто бы ни был их автором и кто бы ни был на них изображён. Биографию каждой персоны с любой картины помогает узнать медийный портал музея. Но холодный официоз со стороны самих персон старательно блокирует любопытство…

Не зря ожидался на выставке (но, к сожалению, не приехал) «Ночной дозор» Рембрандта: художник решил отойти от принципа координации, а его портретируемые – стрелки роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга – полны жизни, проявляют индивидуальный характер, не скрывают отношений. Заказчик остался недовольным, но автор всё равно не отступил (в отличие от Флинка, через шесть лет угодившего капитану, написав группу на фоне массивной стены его дома). В сравнении с напряжённой однообразностью, продиктованной долгом, благочестием, служением, а где-то надменным высокомерием, которую содержат полотна экспозиции, дозорные стояли бы особняком, создав эмоциональную доминанту. Хотя заказчики (например, группа регентов и регентш женского работного дома) предпочитали работы ван дер Хелста, которые стоили гораздо дороже картин Рембрандта.

И в таком предпочтении всё же был свой резон: именно это поколение голландцев завоевало независимость республики и основало первое в мире буржуазное государство. Зная об этом, становится ясной принятая было за гордыню естественная гордость граждан, запечатлённых без соблюдения иерархии «хозяин-слуга», когда все равны и объединены национальной идеей. Это новые лица капитализма, и они оказываются нам близки уже потому, что мы с ними живём в обществе со сходными социальными отношениями…

Выставка работает до 19 января.

|

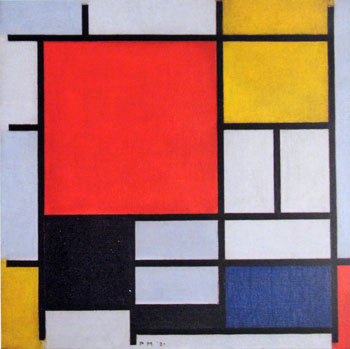

| Композиция с большой красной плоскостью, жёлтым, чёрным, серым и синим, 1921 |

Удивительное упорство Мондриана позволило ему всецело окунуться в построение симметричности с её дальнейшим разрушением и поисками в асимметрии некой опорной точки для установления в ней живого баланса. Этот кажущийся невозможным «центр» всё-таки обретается, и тогда картину можно считать законченной, хотя её внутреннее движение не утихает. В бесконечных опытах с композицией решётка из вертикалей и горизонталей становится основным полем, на просторе которого художник чувствует себя абсолютно свободным. Кажется, что он примитивно играет в кубики, ставя красный квадратик в этот угол, жёлтый – в противоположный, а где-то между ними – синий. Но игра с простой формой и плоскостью оказывается не такой уж простой, если конструктивистски определять её вероятности и способы решения за счёт цвета. Потому что вариативность всё прибывает и тем самым неуклонно расширяет пространство внутри него самого, не нарушая внешних границ. Геометрия, пусть и организованная ритмом, богата конфигурациями. Их неожиданные проявления незаметно приближают рационально работающее сознание (как творца, так и идущего вслед за ним зрителя) к медитативному состоянию гармонии, затем теряя его в лабиринтах решётки. В возможности осуществления этого перехода и заключается таинственная сила искусства…

Работы Пита Мондриана впервые показываются в России и, составляя исключение из правил, не в Пушкинском на Волхонке, не в питерском Эрмитаже, а в галерее национального искусства. Голландские кураторы посчитали, что соседство его 40 привезённых картин с полотнами Малевича, Кандинского, Удальцовой и других русских авангардистов (в основной экспозиции музея) возобновит тот межкультурный контекст, что складывался сто лет назад из различных путей абстрактного искусства.

Выставка открыта до 24 ноября.