10 марта 1945 года газета «Ленинградская правда» опубликовала небольшую заметку. Вот что в ней говорилось: «Писательница Ольга Матюшина закончила свою автобиографическую повесть «Дружба (900 дней блокады)»… Много мужества потребовалось автору для того, чтобы преодолеть утрату самого ценного для художника – зрения – и не прекращать творческой деятельности. В предисловии к повести говорится: «Я очень плохо вижу. За год до войны зрение было нормальное и даже хорошее. Война, голод уничтожили его… Читать не могу. Людей вблизи вижу силуэтами, издали – не вижу. Встаёт вопрос, как можно писать с таким зрением. Ответить самой трудно. Самое точное слово – «приспособилась»…»

Сюжет повести был построен вокруг истории главной героини Нади Платоновой, которая лишилась во время войны родителей, но полна решимости учиться и работать. После Победы она приезжает в Ленинград и получает назначение в детский дом, знакомится с воспитателями и старым доктором, узнаёт историю дома… Как и её книжный персонаж, Ольга Константиновна Громозова, 140-летие со дня рождения которой отмечалось в марте, в юном возрасте переехала в Петербург – мечтала получить медицинское образование. Увы, но девушке, ещё в гимназические годы увлекавшейся революционными идеями, путь в студенчество был заказан – «политически неблагонадёжных» в высшие учебные заведения не принимали. Пришлось устроиться на работу в книжный магазин. Да не простой: торговая точка была явкой Петербургского комитета РСДРП(б), а Ольга Громозова – членом марксистского кружка и заведующей нелегальной библиотекой. За подпольную работу и распространение крамольной литературы она вскоре получит вполне реальный тюремный срок…

Отбыв заключение, Ольга Константиновна всерьёз занялась живописью. В 1912 году познакомилась со знаменитым русским художником, музыкантом, одним из лидеров русского авангарда Михаилом Матюшиным, а впоследствии стала его женой. Матюшин неоднократно с восторгом упоминал её в своих дневниках: «Какой замечательный человек моя Оля <…> Маленькая, мудрая, на редкость умная жена моя Ольга!»

В 1910–1920-х годах их квартира в доме на Песочной улице (ныне улице профессора Попова) была центром русских кубофутуристов. У Матюшиных гостили поэт Василий Каменский, братья Бурлюки, художники Владимир Татлин, Казимир Малевич и Павел Филонов, жили и работали Владимир Маяковский и Велимир Хлебников. В годы Великой Отечественной этот дом продолжал оставаться культурным центром Ленинграда. Здесь проходили встречи писателей, бывали Александр Фадеев, Николай Тихонов, Вера Инбер, Михаил Дудин…

Летом 1942-го писатель Всеволод Вишневский, драматург Александр Крон и поэт Всеволод Азаров получили задание от Военного совета Ленинградского фронта и Политического управления Балтийского флота написать к 25-летию Октября пьесу для Театра музыкальной комедии, продолжавшего работать в осаждённом Ленинграде. В. Азаров познакомил В. Вишневского и А. Крона с Ольгой Матюшиной. А та пригласила писателей жить и работать у неё в квартире. Литераторы поселились коммуной, по очереди носили дрова, воду, помогали вскапывать грядки. К ним приезжали друзья-фронтовики, писатели Тихонов и Фадеев. Пьеса «Раскинулось море широко» от черновика до окончательного варианта была написана в квартире Ольги Матюшиной. Именно благодаря заступничеству Вишневского дом на Песочной избежал едва ли не общей участи деревянных домов Ленинграда, которые в блокаду разбирались на дрова.

В годы блокады Ленинграда Матюшину постигло несчастье – от взрыва авиабомбы её контузило, в результате чего она лишилась зрения. Вдобавок обострился туберкулёз – болезнь, полученная в тюрьме. Слепота поставила крест на её желании заниматься живописью, и Ольга Константиновна целиком посвятила себя литературной деятельности.

«Быть художником с плохим зрением – невозможно, – объясняла она. – Но для писателя слух много значит. А если к нему прибавить ещё знание предмета, воображение, ощущение, интуицию и хотя бы очень слабое, но какое-то наличие видения – ещё можно работать. Опять начала писать, учиться снова видеть жизнь». При этом писать на бумаге для неё было делом практически невозможным. Ольга Константиновна выстрогала ножом на обыкновенной ручке отметку, чтобы правильно её держать. Трудно было попасть пером в чернильницу, строка наезжала на строку. А как проверить или исправить написанное?

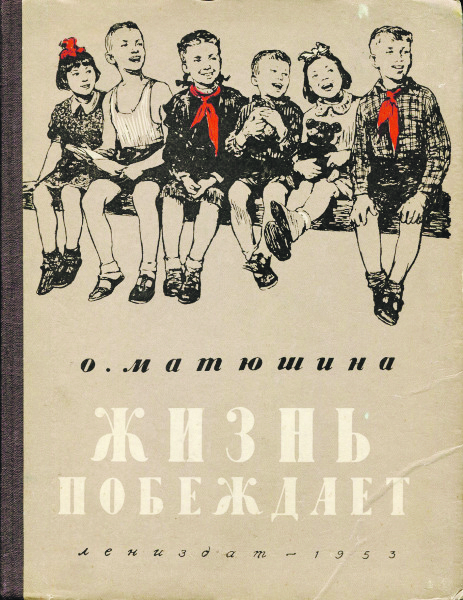

Благодаря помощи близкой подруги, взявшей на себя обязанности секретаря, Матюшина довела до конца работу над автобиографическим произведением, основанным на собственных дневниковых записях 1941–1944 годов. Повесть, получившая в итоге название «Песнь о жизни», вышла в свет в 1946 году. Вторая её книга, «Жизнь побеждает» (1950), была посвящена ленинградским детям-инвалидам, многие из которых были искалечены во время вражеских бомбёжек и обстрелов города. Обе повести пользовались у читателей огромной популярностью, их разбирали на семинарах в педагогических институтах, а писательнице приходили десятки писем. На некоторых из них в качестве адреса значилось: «В двухэтажный деревянный дом на Петроградской стороне, кругом сад». Или «Автору книги «Песнь о жизни». В фонде Матюшиной в отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранятся рукописные варианты обеих книг, письма к ней Всеволода Вишневского, а также материалы о ленинградском детском доме инвалидов № 14, использованные ею в повести «Жизнь побеждает». Среди них – дневник пионервожатой, бумаги врача детского дома Д.В. Бобровского и толстая пачка писем от детей, откликнувшихся на просьбу писательницы рассказать ей о своей жизни…

Матюшина испытала все те огромные трудности и лишения, которые переносили ленинградцы в осаждённом городе: голод, холод, обстрелы, бомбёжки. Понятно, что о героизме людей, её окружавших, она и не могла не писать. «Задача записать всё, что наблюдаешь, встала передо мной остро, как дело жизни», – написала Ольга Константиновна в своей первой книге.

В послевоенные годы у неё уже было немало помощников, записывавших её книги под диктовку. Затем на помощь пришёл магнитофон. Она наговаривала текст на плёнку, а затем вместе с секретарём редактировала его. И теперь мы знаем Ольгу Матюшину как автора ряда документальных книг и очерков о Ленине, Воровском, Бонч-Бруевиче, Крупской. О романтике будничной революционной борьбы писательница рассказывает в автобиографических повестях «За дружбу», «Тайна» (о первых шагах дореволюционной молодёжи на пути от гимназической парты, тайного школьного кружка к будущей революционной работе), «Негасимые искры».

С 1946 года Ольга Константиновна была членом Союза писателей СССР; награждена орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умерла в Ленинграде 50 лет назад, 27 марта 1975 года.