Продолжаем публиковать исследование Михаила Хлебникова и Михаила Косарева, посвящённое роли юмора в русской литературе XX столетия (начало в «ЛГ», 2025, № 3–6).

В этом номере – глава о романе-анекдоте Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».

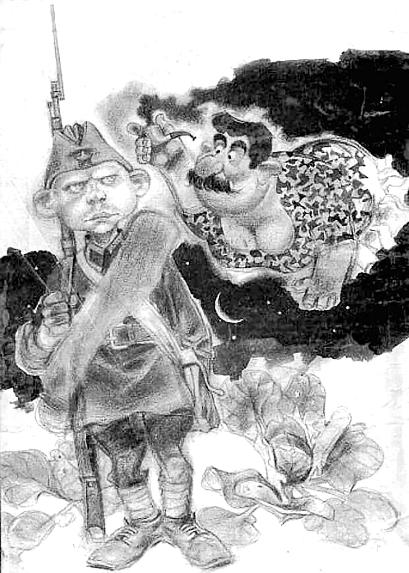

Тёркин наоборот

Принимая участие в групповой шутке, Владимир Войнович уже работал (с 1963 года) над самым известным своим произведением. Создание первого из романов о Чонкине потребовало долгих шести лет.

Замысел романа, в итоге названного несколько старомодно – в чём уже слышится нотка игры – «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», следует признать безусловно удачным. Сюжет оригинальный и богатый. Автор рассказывает, что первые мысли о нём и даже сама фамилия главного героя пришли к нему во время срочной службы.

Недавно закончилась Великая война, и советский солдат был по меньшей мере синонимом героя. Но не только. Он считался выразителем народного духа. Много лет, начиная с военного 1942-го, страна зачитывалась главами поэмы Твардовского о Василии Тёркине. Смельчак, никогда не унывающий находчивый воин, Тёркин был ещё и балагур-острослов, проницательный, душевно чуткий собеседник, он умел создать у своих боевых товарищей нужный настрой лучше всякого замполита.

И в мирное время едва ли не в каждой части были свои Тёркины. Однако всякий побывавший на военной службе знал также, что армейский фольклор полон курьёзов и анекдотов. В качестве их источника опять-таки в каждой части имелся дубоватый младший командир, а ещё чаще – «исторический» солдат, то ли до предела недотёпистый, то ли феноменально невезучий. В авиаполку, где проходил службу Володя Войнович, рассказывали о таком, и фамилия его была как раз Чонкин.

Автор, решивший поставить в центр повествования недотёпу – наказание для отцов-командиров, дежурный предмет насмешек товарищей, заранее ставил себя перед необходимостью пройти очень тонкой гранью. Апробированным (и единственным) вариантом было, вдоволь пошутив над шагавшим не в ногу, в финале сделать из него как минимум отличника боевой и политической подготовки. Считалось, что армия всегда любого разгильдяистого, несуразного хиляка превратит в бравого молодца. Многочисленные Иваны Бровкины и Максимы Перепелицы, топорща грудь со значками на парадке, возвращались домой и становились первыми парнями на деревне. Кстати говоря, Войнович в целом с теплотой вспоминает свои армейские годы, подчёркивая, что на срочной он окреп и даже подрос на несколько сантиметров. Но писатель хотел рассказать совсем о другом.

Недаром к замечательной фамилии… Прервёмся, чтобы процитировать:

«– Чонкин, твоя фамилия как пишется? Через «о» или через «ё»?

– Через «чи».

Так вот, недаром к этой как будто единственно возможной для выбранного героя фамилии тут же прилепляется имя: Иван. Ваня Чонкин, конечно, большой дуралей, но ведь не дурак просто, а Иван-дурак. А мы знаем, кто такой у нас Иван-дурак. Он бесхитростен. И знаниями не обременён. Он не умеет поступать умно, то есть к выгоде для себя. Отсутствие малейшего служебного рвения у него приобретает оттенок нестяжания. Ему абсолютно безразличны не только ругань начальства, но и похвала и вообще все «зачётные очки» военнослужащего. На своём посту у самолёта, ещё раньше, чем становится ясно, что о нём позабыли, Иван совершает много чего неуставного и для караульного неположенного. А потом и вовсе переселяется к ласковой Нюре Беляшовой. Но когда к охраняемой им боевой, хотя и неисправной, технике приближаются какие-то неизвестные вооружённые люди, Иван быстро вспоминает порядок действий. Оклик, предупредительный выстрел, огонь на поражение. Неприятель шокирован и пленён. Позже против Чонкина развернётся целый стрелковый полк, но и тут Иван не дрогнет.

Сам Владимир Войнович служил в армии в 1951–1955 годах, но действие своего романа перенёс на лето 1941-го. Чем окончательно закрыл даже чисто гипотетическую возможность удержаться на грани допустимого и сделал свой труд непечатным на родине.

Зачем комической фигуре бойца-простофили трагический антураж июня сорок первого? Какой может быть роман-анекдот (подзаголовок «Чонкина»), если речь о начале войны?

Одна причина такого авторского выбора представляется очевидной: сразу меняется масштаб. Головотяпство, допущенное в авиаполку, когда накануне 22 июня позабыли и про самолёт, и про приставленного к нему бойца, поневоле наводит на мысль о других больших и малых головотяпствах, стоивших нашей стране громадных потерь. И вся дальнейшая история одного-единственного солдата гротескно разрастается до немыслимых размеров. Чонкин попадает в сводки НКВД. Для его нейтрализации отвлекается следующий на фронт стрелковый полк. С Ваней поступят «по законам военного времени». Будь время иным, анекдот и остался бы анекдотом, что обесценило бы авторский замысел.

При этом нам кажется, что сорок первый год появляется в романе ещё и по другой причине. Однако о ней чуть позже, пока же взглянем на текст со стороны сюжетно-фабульной. Структурно он представляет собой идеальную завязку, рыхловатую, определённо затянутую экспозицию и великолепный финал, он же – кульминация, апофегей (используя неологизм Юрия Полякова) и всё сразу. Сцена, в которой Чонкин поливает наступающих на его пост солдат из авиационного пулемёта, а Нюра таскает самолёт за хвост вправо-влево, чтоб увеличить Ване сектор обстрела, замечательна – это подлинно высокий комизм.

Ваня не убил и не ранил никого из своих. Единственным покойником в динамичной развязке со стрельбой стал энкавэдэшник Миляга, но тот заслужил свою пулю, ибо в глубоком тылу при полном отсутствии вокруг неприятеля умудрился совершить предательство.

Итак, подчеркнём: описание деревенской жизни, типов селян, колхозной власти составляет значительную и во многом необязательную часть романа. Здесь мы имеем дело с монохромной, ненаходчивой, бетонной какой-то сатирой, вызывающей физическое ощущение тяжести.

Не исключено, что обращение к советской деревне образца сорок первого года – это иррациональная попытка отыграться за страх, унижение, перманентно угнетённое состояние, пережитые мальчиком Володей в эвакуации. В июне сорок первого он с родными перебрался с Украины на Ставрополье, но и туда следующим летом пришли немцы.

«Теперь я каждый день приникал ухом к земле, и с каждым днём толчки ощущались всё явственней. А когда уже и через воздух стали доноситься звуки канонады, мы отправились во вторую эвакуацию опять в обозе из нескольких арб до станции Изобильная, где нас ожидал уже привычный товарный состав.

Местные жители, работавшие в поле, завидев обоз, останавливались и молча провожали нас недобрыми взглядами. Но в одном месте выбежали к дороге с лопатами и граблями и, размахивая ими, стали кричать:

– Шо, жиды, тикаете?

– Тикайте, тикайте! – кричал самый горластый. – Далеко не вбежите. Немец вас догонит».

Жидами местные именовали всех городских. Девятилетний мальчик понимал одно: это грубый, враждебный ему мир. Эвакуация в глубь страны, несколько других деревень, где довелось пожить, не скорректировали его впечатлений. Одна из главок в процитированных выше мемуарах Войновича о той поре так и называется: «Идиотизм деревенской жизни».

Изображение российской деревни в «Чонкине» – это исполненная злобы и брезгливости карикатура. В людях непрерывно подчёркивается низменное, животное начало. (Недаром возникает тема зоофилии – сосед-сплетник уверяет Ваню, что Нюра «жила» с кабаном.)

Одной из самых отнюдь не ярких, но акцентированных сцен является всеобщая драка за мыло. В первый день войны бойкая старушка скупила в сельпо все его запасы, толпа односельчан нагнала её и принялась делить стратегический продукт по справедливости. Примечательно, что в эту визгливую свалку среди пыли и грязи, жлобскую потасовку за кусок мыла автор помещает также и Нюру с Ваней, персонажей в целом ему симпатичных.

Сцена определённо не является необходимой для развития действия и введена строго для характеристики морального облика селян.

Войнович с удовлетворением, как о признании, вспоминал, что в газетах его именовали дёгтемазом. В «Чонкине» востребован не дёготь, а иная пахучая субстанция. И чувство меры автору явно отказывает. Мало того что доморощенный мичуринец Кузьма Гладышев уставил горшочками с даровым удобрением весь дом, так он ведь ещё и самогон из того же дерьма вырабатывает и поит им друга Ваню. Эльдар Рязанов рассказывал, что когда они с Войновичем обсуждали сценарий фильма по «Чонкину», то из-за гладышевского самогона у них вышел спор. Режиссёр настаивал на исключении этой сцены, а писатель, наоборот, очень за неё держался.

Стремясь длить и длить плоскую карикатуру, Войнович не замечает однообразия своих приёмов и шаблонности мышления.

«Борька всегда рыл землю, если находил для этого подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл».

И рядом, буквально через страницу:

«Первыми подоспели, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые с детишками, которые беременные, а многие и с детишками и беременные одновременно».

А вот ещё одна юмористическая находка:

«Они уже договаривались, чтобы встретиться по-семейному: Чонкин с Нюрой, а Гладышев со своей женой Афродитой (так звал её Гладышев, а за ним стали звать и другие, хотя от рождения она числилась Ефросиньей)».

Прочитав, что сельский чудак называл свою жену именем древнегреческой богини, каждый первый читатель догадается, что сейчас будет сообщено её подлинное имя и оно не окажется Таня или Маня. Разумеется, имя будет взято тяжеловесное, архаичное, настоящее «деревенское»: Аграфена, Прасковья или вот Ефросинья.

С удивлением замечаешь, что в части статической, описательной, в отличие от динамической, Войнович очень неоригинален и даже натужен. Чего стоит один сложносочинённый сон Чонкина, как будто бы Ваня с похмелья начитался Оруэлла. А два безымянных мыслителя в районном городке Долгове?

«– Вы не понимаете! – размахивал руками Первый Мыслитель. – Между Верденом и Аустерлицем большая разница!

– А что вы мне со своим Аустерлицем? Вы возьмите Трафальгар!

– Заберите его себе!»

Не из славного ли города Черноморска эти «пикейные жилеты» сюда перебрались?

Чего совершенно нет у Войновича – попыток найти какое-то незатёртое слово, неожиданный оборот, сложить краткую афористичную фразу. Язык романа как будто полностью функционален, лишён индивидуальных черт. Это усреднённый какой-то слог, голый и блёклый, временами даже не- и не очень правильный:

«Спохватившись на свои ещё не окрепшие от испуга ноги, она проворно пролезла между жердями».

Писатель работал над первым «Чонкиным» шесть лет – дольше, чем Флобер над «Бовари», но стилистического совершенства достичь, похоже, и не старался. Неудивительно, что на цитаты роман-анекдот не разошёлся.

Чем же остаётся в памяти «Жизнь и необычайные приключения…»? Несмотря на явный численный перевес страниц с описанием материального и духовного убожества жителей русской колхозной деревни, всё же в первую очередь – фигурой заглавного героя. Иван Чонкин – неунывающий, витальный, простой, как правда…

«– А ты это по-товарищески или в виде взятки?

– В виде взятки, – подтвердил Чонкин».

…может быть, кем-то тоже проводимый по статье «русофобия», почти во всём – Тёркин наоборот, он всё же по-человечески симпатичен и абсолютно нормален, а гротеск – всё, что вокруг него.

К сожалению, вторая книга («Претендент на престол», 1979) лишена главного. Чонкина в ней по большому счёту нет. Зато присутствуют Сталин, Берия, куча партийных деятелей поплоше, текст превращается в затянутый антисоветский памфлет. Также во второй части отводится много места сатире на советскую печать, которая, как уже отмечалось выше, являлась для авторов рассматриваемых нами произведений темой почти обязательной.

Конечно, в своё время – с наступлением гласности – романы выстрелили дуплетом. Но в историю литературы вошёл лишь первый. При всех отмеченных нами недостатках он явил героя, встающего в почётный ряд: Дед Щукарь, Шура Балаганов, Иван Хлестаков.

Продолжение – в следующем номере «ЛГ»