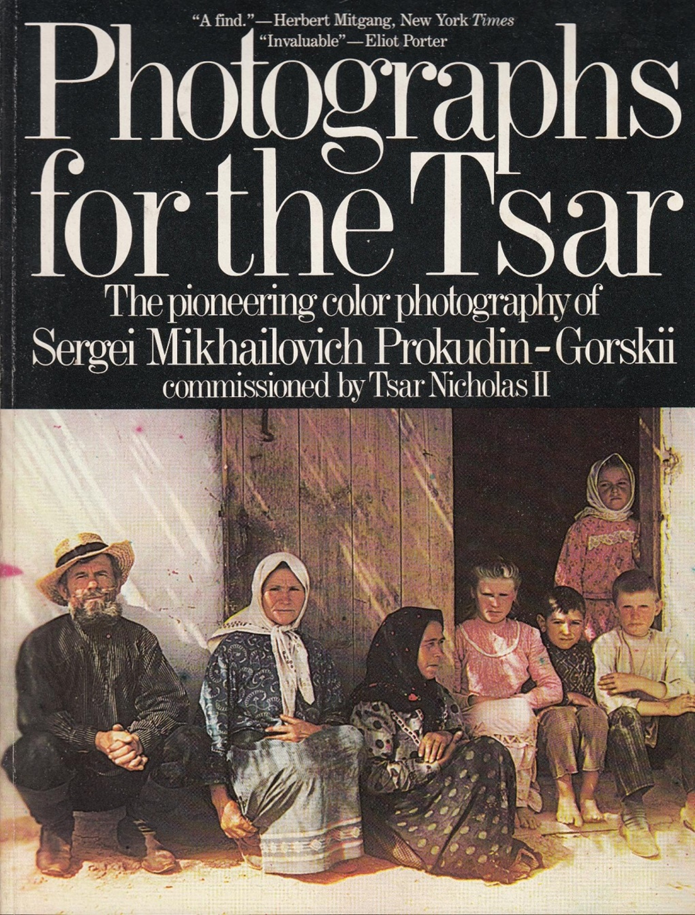

Однажды, примерно лет 40 назад, когда я работал в Вашингтоне собкором «Известий», в книжном магазине «Коммон консернз» моё внимание привлёк красочный альбом «Фотографии для царя». Так, совершенно случайно, я открыл для себя пионера отечественной цветной фотографии, в начале XX века осуществившего гигантское даже по сегодняшним меркам предприятие – фотосъёмку необъятных просторов Российской империи.

Звали этого человека Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Представитель старинного русского рода, он родился в 1863 году во Владимирской области, в родовом имении Фуникова Гора. Учился в Андреевском, бывшем Царскосельском, лицее, слушал лекции сначала на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета, затем в Императорской военно-медицинской академии. Работал в лаборатории Высшей технической школы в Шарлоттенбурге близ Берлина под руководством выдающегося учёного, в то время главного специалиста по методу цветоделения Адольфа Мите. Обладая живым, пытливым умом, увлёкся цветной фотографией и внёс большой вклад в совершенствование рецептуры сенсибилизаторов.

В 1905 году Прокудина-Горского избрали председателем секции и почётным членом Русского фотографического общества, а вскоре приняли в Петербургское общество фотографов, которое патронировал великий князь Михаил Александрович. Пройдёт несколько лет, и знакомство с августейшей особой сослужит Прокудину-Горскому (а заодно – отечественной фотографии) добрую службу.

Была у Сергея Михайловича мечта: запечатлеть образ Отечества для современников и потомков. Да не как-нибудь, а в самом что ни на есть естественном виде, то есть в цвете. Тут-то и пригодилось знакомство с великим князем, который давно восхищался работами Прокудина-Горского. По протекции брата Николая II Сергей Михайлович получил приглашение в Гатчину к вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Снимки всем очень понравились. О фотографе замолвили слово перед государем.

Последний российский император и сам интересовался фотографией, поэтому вскоре Сергей Михайлович был зван в Царское Село. Для демонстрации его работ выделили один из залов Александровского дворца. К половине девятого вечера там повесили большое белое полотно, задёрнутое шторами из чёрного бархата; собрались великие князья с домочадцами, сановники, придворные, явилась и императорская чета с детьми. Свет погас, занавес бесшумно раздвинулся, и на экране возникло изображение милой русскому сердцу берёзки…

В перерыве Николай II отвёл Прокудина-Горского в сторону:

– Может ли ваше изобретение принести пользу Отечеству?

– Может, Ваше величество, и немалую. Проекционные аппараты, установленные в учебных заведениях, станут незаменимым подспорьем преподавателям. К тому же фотография на сегодня – единственный способ запечатлеть без искажений облик нашей Отчизны. Близится столетие великой победы над Бонапартом, и я, с высочайшего позволения, хотел бы увековечить места сражений, храмы и памятники во славу русского воинства.

Будучи незаурядным учёным и фотографом-первопроходцем, Прокудин-Горский прежде всего был (в лучших традициях русской интеллигенции) просветителем. Сергей Михайлович мечтал о том времени, когда и в самой забытой богом глуши дети получат возможность увидеть воочию, как выглядит доселе не ведомый им мир. «Фотография, – говорил и писал он, – простирается во все области знаний… Восприятие интересно экспонированных предметов оставит далеко позади привычные способы усвоения нового».

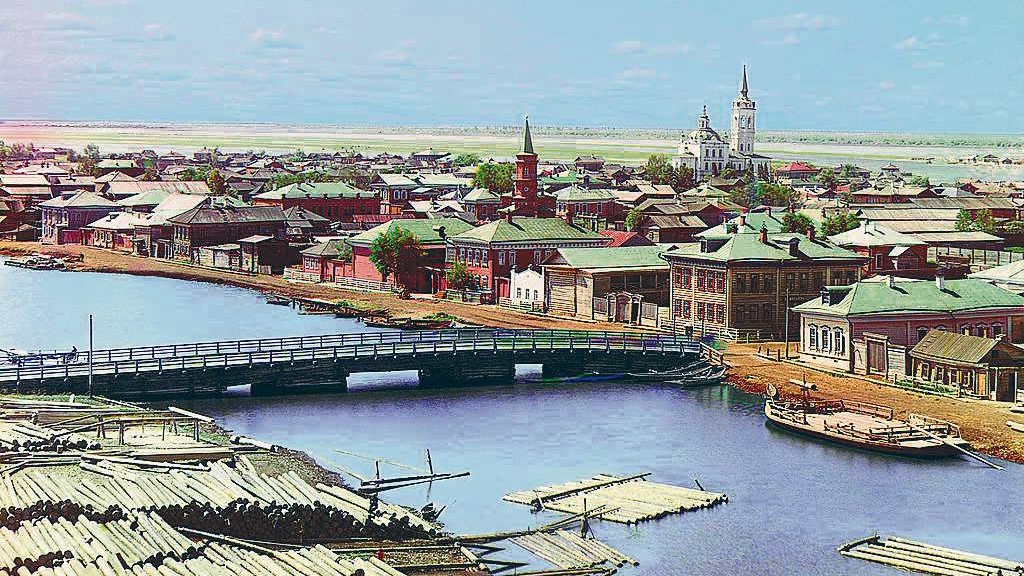

Получив в своё распоряжение пароходик и вагон-фотолабораторию, летом 1909 года первый в нашей истории фотоэтнограф вместе с 20-летним сыном Дмитрием отправился в беспримерное путешествие, которое длилось пять лет. Сперва Урал, Карелия и Поволжье, затем Сибирь, Туркестан и Кавказ. На борту пароходика он проплыл по Мариинской водной системе, Тоболу, Оке, Селигеру, в вагоне, на дрезине и «Форде» проехал вдоль всей Транссибирской магистрали. Работал, в буквальном смысле не ведая ни сна, ни отдыха. Днём снимал, поздно вечером проявлял. Снятое отбраковывал, если было надо – фотографировал заново.

Есть верный отличительный признак настоящего искусства: автор запечатлевал эпизод жизни, а отразилась в нём история. Страна на снимках Прокудина-Горского предстала во всём своём многообразии. Олонецкие, украинские, грузинские крестьяне, каслинские и златоустовские мастеровые, старушка за прялкой, чайные плантации и древние замки Кавказа, семья киргизов, погонщики верблюдов, водонос, женщина в парандже, чайхана, лавка торговца тканями, величественные монастыри и мечети. К столетию Бородинской битвы Прокудин-Горский, как и задумывал, повторил путь Наполеона на Москву…

После Октябрьской революции Прокудин-Горский эмигрировал, вывезя за границу лишь самое сокровенное – 1600 фотопластин с российскими образами. Воспользовавшись знакомством с основателями кинематографа – братьями Люмьер, открыл фотолабораторию в Ницце, где в 1922 году испытал, а потом запатентовал оптику собственного изобретения для кинокамер. Скончался Сергей Михайлович на 80-м году жизни в Париже, оккупированном гитлеровцами.

В конце 1940-х годов Американский совет научных обществ выпустил в свет девятитомную «Историю русского искусства» под редакцией Игоря Грабаря. Переводившая сборник княгиня Мария Путятина вспомнила, что в начале века её свёкор, придворный генерал, водил знакомство с фотографом, первым на Руси снимавшим людей и предметы в естественном цвете. Через Фонд Рокфеллера выяснили, что дочь и сын Прокудина-Горского живут в Париже и не прочь уступить творческое наследие отца за скромную сумму в 5000 долларов. Прошло ещё три с половиной десятилетия, и издательство «Дайел пресс», найдя способ воспроизвести эти снимки в печати, выпустило альбом «Фотографии для царя». Хоть название и не вполне соответствует идее автора снимков, честь и хвала создателям книги за проявленное уважение к нашему соотечественнику.

Летом 1989 года я отнёс альбом «Фотографии для царя» в редакцию «Огонька». Работы родоначальника отечественной цветовой светописи привели редактора отдела иллюстраций популярнейшего еженедельника Дмитрия Бальтерманца в восторг:

– Подумать только, восемьдесят лет назад – и такое качество!..

Особенно старейшину советской фотожурналистики поразил портрет Льва Николаевича Толстого:

– Надо же! Мы это фото напечатали в «Огоньке» лет одиннадцать назад. Никому тогда и в голову не пришло, что это не раскрашенный чёрно-белый снимок…

Я сказал Бальтерманцу, что готов подготовить для «Огонька» статью о Прокудине-Горском:

– Для меня будет особой честью стать первым советским журналистом, познакомившим с ним читателей.

– А для нас это какая будет удача! – подхватил Бальтерманц. – Готовить публикацию начнём безотлагательно. Но для этого нам потребуется принесённый вами альбом – надо отобрать и переснять наиболее подходящие фото.

Заметив мои колебания (альбом-то уникальный, другого такого в нашей стране не было), Дмитрий Николаевич поспешил успокоить:

– Вернём в целости и сохранности.

С «Огоньком» я сотрудничал с середины 1970-х годов, так что ещё и поэтому отказать известнейшему фотомастеру не посмел. Дмитрий Николаевич вызвал одного из своих подчинённых и передал ему альбом, поручив готовить оговоренную со мной публикацию, а с меня взял слово не показывать фотоальбом в других изданиях.

Через некоторое время я привёз в «Огонёк» обещанный материал. Сотрудница редакции Наталья Загальская сказала, что его напечатают в первом квартале 1990 года. Заодно вернула потрёпанный фотоальбом:

– Извините, так получилось при пересъёмке.

Тут мне подоспела двухмесячная загранкомандировка, а когда вернулся домой, стал просматривать вышедшие номера «Огонька». Пролистал один номер, второй – вот она, долгожданная публикация! Да как шикарно подана: на четырёх полосах, с обилием красочных репродукций снимков, сделанных Прокудиным-Горским! Напечатали и тот самый портрет Льва Толстого… Но что это? Сопроводительный текст на мой не похож, а автором значится… Наталья Загальская. Иначе говоря, не предъявив каких-либо претензий по поводу моего текста и даже не поставив меня в известность, «Огонёк», козырявший словами слова «честность», «порядочность», «этика», пошёл на подмену. И это – флагман отечественной печати, вступившей при Горбачёве в перестройку под лозунгами «Долой ложь и лицемерие!», «Восстановим историческую правду и справедливость!»…

Ну, да чёрт с ними, прорабами катастройки. Хоть и бесчестным, обидным для меня образом, но по моей инициативе и при моём участии «Огонёк» 33 года назад познакомил-таки наших современников с выдающимся соотечественником.