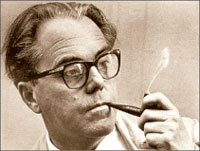

15 мая отмечается столетний юбилей одного из своих классиков. Швейцарец Макс Фриш (1911–1991) начиная с шестидесятых годов и у нас входил в обязательный список книгочеев-интеллектуалов. Нельзя было не иметь понятия о таких его романах, как «Homo faber», «Штиллер», «Назову себя Гантенбайн»: девушки не стали бы любить. Тогда в цене были книги, в которых отразился век с его отчуждением, утратой живого лица, стёртой биографией человека, превращённого в примитивный винтик не им затеянных обстоятельств. Проблемы ныне придвинулись и к нам вплотную, хотя Фриша теперь издают меньше и не так часто ставят на театре. А в то время в его освоении поучаствовали практически все ведущие германисты Советского Союза – и литературоведы, и переводчики. Недавно присланная мне из Майнца дотошная книга Франка Гёблера «Макс Фриш в Советском Союзе» красноречиво об этом свидетельствует.

15 мая отмечается столетний юбилей одного из своих классиков. Швейцарец Макс Фриш (1911–1991) начиная с шестидесятых годов и у нас входил в обязательный список книгочеев-интеллектуалов. Нельзя было не иметь понятия о таких его романах, как «Homo faber», «Штиллер», «Назову себя Гантенбайн»: девушки не стали бы любить. Тогда в цене были книги, в которых отразился век с его отчуждением, утратой живого лица, стёртой биографией человека, превращённого в примитивный винтик не им затеянных обстоятельств. Проблемы ныне придвинулись и к нам вплотную, хотя Фриша теперь издают меньше и не так часто ставят на театре. А в то время в его освоении поучаствовали практически все ведущие германисты Советского Союза – и литературоведы, и переводчики. Недавно присланная мне из Майнца дотошная книга Франка Гёблера «Макс Фриш в Советском Союзе» красноречиво об этом свидетельствует.

Немало писал о Фрише в то время и я. И перевёл четыре его пьесы, одна из которых, его первенец «Санта Крус», до сих пор идёт на широком пространстве некогда единой страны – от Сибири до Кишинёва и Крыма. Поэтому когда в феврале 1989 года представилась возможность побывать у Фриша в гостях, я не преминул ею воспользоваться. Возможность была ошарашивающе неожиданная. Мы тогда ещё не привыкли к свободному передвижению по миру, всё было в диковинку. Вдруг дали стипендию земли Баден-Вюртемберг для работы в Немецком литературном архиве под Штутгартом, вдруг выпустили, не потребовав «выездную визу». Там, в Марбахе, я познакомился с профессором из Лозанны Кристианом Харт-Ниббригом. Он загорелся идеей устроить мою гастроль с докладами в швейцарских университетах. И – о чудо! – легко её осуществил, выправив приглашение от культурного фонда «Гельвеция». Между прочим, Макс Фриш жил в Цюрихе в двух шагах от Шпигельгассе, где жил во время оно и Ленин. Писатель первым делом указал мне соответствующий дом с мемориальной доской, когда мы двинулись с ним из его двухэтажной квартиры пообедать в его любимый ресторан на набережной Цюрихского озера, чтобы там заодно и побеседовать. Беседу я записал с его дозволения на магнитофон, плёнку с тех пор храню: как-то не было повода её опубликовать. Впервые делаю это здесь, в любимой газете.

Там, в Марбахе, я познакомился с профессором из Лозанны Кристианом Харт-Ниббригом. Он загорелся идеей устроить мою гастроль с докладами в швейцарских университетах. И – о чудо! – легко её осуществил, выправив приглашение от культурного фонда «Гельвеция». Между прочим, Макс Фриш жил в Цюрихе в двух шагах от Шпигельгассе, где жил во время оно и Ленин. Писатель первым делом указал мне соответствующий дом с мемориальной доской, когда мы двинулись с ним из его двухэтажной квартиры пообедать в его любимый ресторан на набережной Цюрихского озера, чтобы там заодно и побеседовать. Беседу я записал с его дозволения на магнитофон, плёнку с тех пор храню: как-то не было повода её опубликовать. Впервые делаю это здесь, в любимой газете.

– В вашем кабинете я обратил внимание на то, что ваш роскошный письменный стол выглядит как-то пустынно. Отчего так?

– Ох, за этим столом теперь можно подписывать только смертные приговоры. Друзья-ровесники умирают один за другим, это действует угнетающе.

– И никаких новых идей?

– Идей уйма. Никакой свежей энергии.

– Когда-то наша «Литературная газета» перевела и напечатала вашу полемику с литературоведом Эмилем Штайгером. Дело было, кажется, в бурном 1967 году, и вы были тогда весьма политизированы в своих суждениях. Это сохранилось?

– Конечно. Я по-прежнему левый, как большинство писателей Запада. Поэтому мы все тут с такой надеждой смотрим на вашу перестройку. Язвы капитализма слишком уж выпирают. Отвратительно устройство мира, при котором одни становятся всё богаче, а другие всё беднее.

– И вы встали на эту сторону баррикад с самого начала вашей писательской деятельности?

– Разумеется. Я ведь начал писать довольно поздно, вполне зрелым человеком. До этого работал архитектором, и весьма успешно – придумал даже кое-какие новшества в блочном строительстве. Поэтому, когда я был гостем вашего Союза писателей и меня возили на пароходе по волжским городам, мне было забавно слушать пояснения экскурсоводов, с гордостью описывавших достоинства всяких окраинных Черёмушек. Так я сам начинал лет за тридцать или сорок до того. А писать я начал накануне Второй мировой войны, в самый роковой час истории. С очевидной моральной установкой, оставшейся с тех пор неизменной. Кто видел восхождение и закат Гитлера, тот не может избыть в себе эти впечатления.

– Я когда-то писал дипломную работу на филфаке о «Человеке без свойств» Роберта Музиля. И когда вскоре после этого стал переводить ваши дневники и пьесы, мне показалось, что многие мотивы – связанные с так называемым отчуждением – у вас совпадают. Он и вправду повлиял на вас?

– Ну повлиял ли непосредственно – это вопрос. Конечно, я всегда восхищался этим романом, не раз его перечитывал. И ставлю Музиля выше других признанных интеллектуалов века – от Томаса Манна и Гессе до Дёблина или Додерера. Но всё-таки его интеллектуализм вряд ли мне по зубам. Чтобы ему внимать или подражать, надо быть философом, а не архитектором.

– А Роберт Вальзер, тоже житель Шпигельгассе? Как, кстати, и Хуго Балль.

– Ну Балль-то там не жил – просто держал одно время своё знаменитое дадаистское кафе «Вольтер». А Вальзер был уже в лечебнице под Санкт-Галленом, когда я здесь поселился. Конечно, это великий стилист, один из тончайших. Но как Музиль для меня слишком умён, так Вальзер слишком затейлив и тонок. Притчи Кафки мне всё-таки ближе. А как драматургу ближе всего, видимо, Брехт. Он и был номер один едва ли не во всём мире, когда я начал сочинять пьесы.

– А Хорват?

– Хорват испытал возрождение сравнительно недавно. В нём много этой австрийской неопределённости, пластичности, мягкости. Я всё же – как и конструктивист Брехт – погрубее.

– А опыт русской литературы имел для вас значение?

– Разумеется, и огромное. Куда большее, чем опыт любой другой зарубежной литературы, – итальянской, к примеру, или французской. Хотя должен вам признаться – я плохой читатель. Видимо, упустил самое нужное для чтения время, пока изучал архитектуру. Поэтому знания мои самые поверхностные. На уровне общепризнанной классики, которую нельзя миновать: Толстой, Достоевский. Из более старых – Гоголь, в какой-то степени Пушкин. Из драматургов – Горький и, конечно, Чехов, наш всеобщий отец.

– А из классики советского времени? Платонов, Булгаков, Шолохов?

– Булгаков прежде всего. Особенно эта пьеса о машине времени, переносящей наших современников в эпоху Ивана Грозного. Недавно я посмотрел и фильм, по этой пьесе поставленный. Это чудо! Да, чтобы не забыть, – самое большое впечатление на меня произвела пьеса Николая Эрдмана «Самоубийца». Вот уж поистине шедевр века! Я даже не знаю, написал ли он ещё что-нибудь или это одинокая вершина.

– А из писателей современных, ныне пишущих, вам кто-нибудь известен?

– Мало кто, к сожалению. Хотя я читал Аксёнова, Трифонова. Шапочно знаком с Айтматовым. Как-то в Соединённых Штатах встретил ваших поэтов – Вознесенского и второго, как же его, – такого сердитого.

– Евтушенко?

– Вот, вот.

– А снова приехать к нам не хотели бы?

– Ещё как хотел бы. Вряд ли есть в мире страна, которая меня так же интересует. Но теперь мне это уже не по силам. Боюсь, что теперь я могу покупать себе билет только в одну сторону. В ту сторону, куда подписывают смертные приговоры.

Через два года, в 1991-м, Макс Фриш действительно умер.