Недавнее покушение на Дональда Трампа и всё большая радикализация настроений по мере приближения президентских выборов невольно заставляют обратиться к природе и истокам глубокого общественного раскола в США. Раскол этот, наиболее ярким символом которого вполне можно считать обезглавленную в 2020 г. статую Колумба в Бостоне, давно уже не является чисто политическим, а скорее идеологическим и культурным расколом между двумя всё более отдаляющимися друг от друга американскими идентичностями: традиционной и постмодернистской.

Одним из наиболее эффективных оружий постмодернистов стала т.н. культура отмены, которая вслед за Колумбом отменила не только конфедератов и их вождей, но и всех отцов- основателей Америки, начиная с Вашингтона. Причём обвинения в расистском прошлом того или иного деятеля служили скорее лишь формальным оправданием. Подлинной же причиной исключения героев прошлого из исторической памяти стала их нерелевантность возникшей в США новой мультикультурной и критически настроенной к любым традиционным ценностям общности. На заре своего рождения американская нация точно так же расправлялась с памятью об индейцах, когда-то населявших её территории.

В российском обществе сторонников идеологии постмодернизма, к которым, по всей видимости, принадлежал и неудачливый стрелок из Батлера, лишь простреливший Трампу ухо, воспринимают как ограниченных гедонистическими устремлениями деструктивных нигилистов, ворвавшихся на праздник непослушания. При этом зачастую игнорируется или упрощается сама идеология данного движения, которую сегодня впору уже называть философией или даже религией (поскольку она опирается на бездоказательную веру в утопические постулаты) постмодерна.

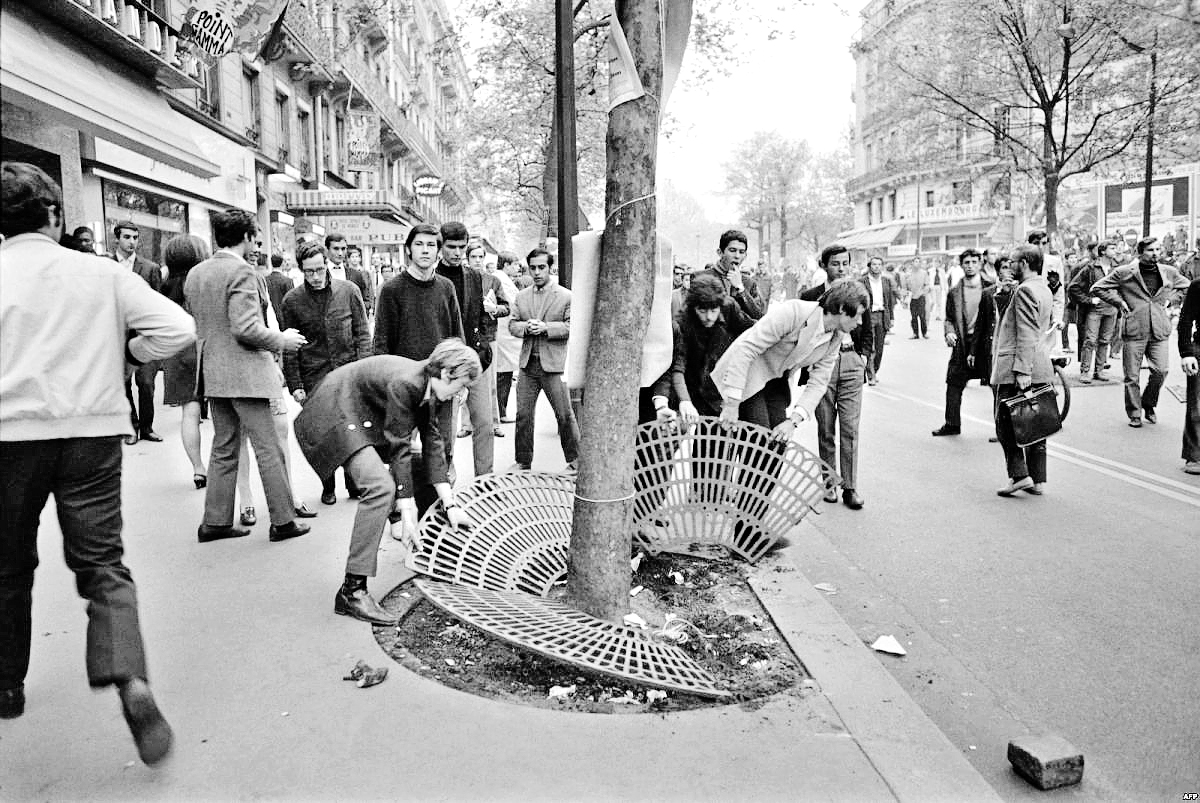

Истоки этой новой массовой религии, по всей видимости, уходят в 1960-е гг., когда энергия многочисленного сытого и маловостребованного поколения послевоенных беби-бумеров причудливым образом соединилась с неомарксистской и неофрейдистской философией Франкфуртской школы критического анализа. Мало кто тогда понимал, что с первоначально малозаметных волнений в студенческих кампусах начинался масштабный и, как оказалось, необратимый процесс культурной революции, имевшей целью полную социально-культурную деконструкцию западной цивилизации.

Подлинным идейным и политическим лидером нового левого течения стал Герберт Маркузе – родоначальник призыва к «Великому Отказу» от установок, норм и ценностей «репрессивной цивилизации». Западная цивилизация, в его понимании, при помощи традиционной морали и других социальных норм подавляла естественную (биологическую) природу человека, используя энергию его влечений (прежде всего сексуальных) в собственных созидательных целях, когда человек, вместо того чтобы следовать своим основным природным инстинктам и получать удовольствие от жизни, вынужден был заниматься тяжёлым и неинтересным ему трудом, получая в вознаграждение лишь столь же репрессивное, поскольку оно было основано на законе и дисциплине, «моногамное воспроизводство» в рамках института брака и семьи. Маркузе ратовал за раскрепощение сексуальной энергии путём превращения человеческого тела в инструмент не столько труда, сколько удовольствия.

В итоге, отказавшись от угнетения со стороны навязанной морали, ложных ценностей (патриотизм, вера, долг, ответственность) и социальных институтов (государство, семья, церковь, традиционные СМИ), человек должен был вернуться к стадии благородного первобытного дикаря, живущего в гармонии со своим телом, с природой и с себе подобными. Воспринятые тогдашним движением хиппи в качестве философии «свободной любви» идеи Маркузе во многом легли в основу сексуальной революции на Западе во второй половине XX в. Однако сексуальное раскрепощение человека и общества не являлось само по себе конечной целью мыслителя. Речь шла о более масштабной социальной трансформации.

Маркузе принадлежал к тому поколению неомарксистов франкфуртской школы, которые скептически смотрели на революционную роль пролетариата. По его мнению, наступившее на Западе к середине 1960-х материальное изобилие окончательно прельстило рабочий класс, лишив его мотивации к бунту и свержению существующего строя. Обуржуазившийся пролетариат становился, по его мнению, частью «одномерного» тоталитарного общества, не осознавая более факта своего угнетения и отчуждения от подлинной жизни. Поэтому в борьбе против системы отныне можно было опираться лишь на маргинальные элементы, отвергаемые системой либо ещё не ставшие её частью. Речь шла о творческой интеллигенции и социальных аутсайдерах: люмпенах, безработных, дискриминируемых расовых, этнических и сексуальных меньшинствах. Маркузе возлагал надежду и на учащуюся молодёжь, которой, по его мнению, был присущ «инстинктивный отказ» от сотрудничества с системой и готовность к «бунту как к делу физической и духовной гигиены». В конце 1960-х он восторженно приветствовал молодёжные протесты против «подавления изобилием» и против «лживых отцов, учителей и героев».

В литературе распространено суждение о свободе человека как главной теме в творчестве Маркузе. В действительности же он говорит не столько об освобождении человека, поскольку свобода в её классическом буржуазно-либеральном понимании уже вполне была достоянием человека на Западе в 1960–1970-е гг., сколько о его раскрепощении на пути к телесной и духовной нирване. А для достижения этого необходимо было раскрепостить сознание, избавив его от давления и контроля со стороны семьи, общества, государства и внутренних комплексов, основанных на «чувстве вины и страха», под которыми Маркузе подразумевал прежде всего религиозные и моральные установки, соображения совести и чувства долга, ответственности и стыда. В конечном счёте речь шла о необходимости изменения самой природы человека посредством ограничения разума в пользу инстинктов и вне зависимости от того, желал ли этого сам человек.

Сегодня, когда взгляды этой плеяды сторонников нового дивного мира из агрессивной контркультуры 1960–1970-х превратились в систему доминирующих ценностей на Западе, можно лишь поражаться успеху маркузианства, сумевшего всего за несколько десятилетий искусить человечество новым запретным плодом.

Отмирание традиционной моногамной семьи, линчевание «токсичного патриархата», феминизация общества, эротизация тела, гедонистический культ плотских страстей и наслаждений, гендерное разнообразие и гомосексуализм, преклонение перед сексуальными перверсиями (извращениями), культ промискуитета и ликвидация «репрессивного порядка сексуальности, ограниченной деторождением», право на эвтаназию как символ победы над смертью и страданиями, утверждение приоритета частных интересов над общими и прав меньшинств над правами большинства, пренебрежение производительным трудом и производством как таковым, отрицание всего предыдущего культурного и исторического багажа в пользу новой морали и новой религии «вечного праздника» – таков примерный перечень идей Маркузе и его соратников, воплощённых сегодня в жизнь не только в США, но и на Западе в целом. И яркий пример тому – церемония открытия Олимпиады в Париже.

Дмитрий Лабаури,

кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского федерального университета