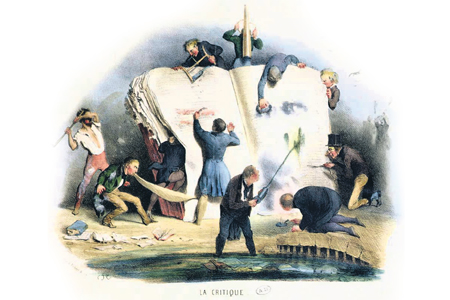

Продолжаем публиковать материалы круглого стола Лаборатории критического субъективизма. Вторая часть дискуссии посвящена вопросу пользы и вреда отрицательной критики.

Как написать о недостатках и не навредить? Где грань между оценкой и желанием покрасоваться на фоне чужого текста? Над этими и другими вопросами размышляют Валерия Пустовая, Арсений Гончуков, Сергей Баталов, Михаил Гундарин, Евгения Тидеман, Ольга Маркарян и Сергей Диваков.

Валерия Пустовая:

– Отрицательная критика имеет смысл, когда она – инструмент выяснения, что такое литература, а что не литература, что художественно и что нехудожественно. Когда я была начинающим критиком, я не знала, что можно стилистически управлять мерой отрицания. Можно завалить автора претензиями, но сделать это взвешенно, деликатно, не впуская убийственной пристрастности. А можно высказать лёгкие замечания, которые сами по себе не сокрушат репутации произведения, но сделать это так, что автора «размажет». Это зависит от этики критика и от его владения своими эмоциями. Насколько он хочет быть ярким сам. Демонстрация нашего гнева и негодования – это наше эго в критике. Распушение хвоста, показ себя как литературного персонажа, на что публика и ведётся. Вот эта фиксация на себе и создала отрицательной критике дурную славу. Хотя она всего лишь инструмент разговора о литературе.

Арсений Гончуков:

– Есть даже термин такой – «микро-инфлюэнсеры», владельцы своих кочек-площадок влияния на общественное мнение. Человек ярче, чуть харизматичней других – и он становится критиком, и его мнение влиятельно. Но ведь от количества подписчиков мнение блогера не становится ценнее, а он сам не становится образованней. Но может раскрутить почти любую книгу. И не только раскрутить, но и убить... Я говорю об элементарном хейтерстве, о критике на грани «киллерства». Я однажды столкнулся с этим сам, на волне личного успеха, когда мой фильм собрал несколько очень весомых призов, Гран-при, я стал писать гневные обличающие посты, но очень быстро о них пожалел, правда. Мои посты в «Фейсбуке» стали набирать тысячи лайков, но я очень быстро завязал с этим, потому что стал терять друзей, вокруг меня образовывалась бесплодная пустыня, а взамен я обретал славу скандалиста, которому нельзя верить, к которому лучше не притрагиваться и который не может ничего, кроме ругани и хейтерства. Это страшно. Я сейчас говорю очень откровенно. Но это был важный урок, и я готов предостеречь коллег, кто вольно или невольно может встать на этот путь. Очень легко сгореть и сжечь в своём праведном (?) гневе и автора, и литературу, и самого себя.

Но есть и другая сторона медали. Я хочу привести цитату, к которой, вот честно, я не знаю, как относиться. Это Твардовский. «Плохие книги не потому плохи, что они плохие, это бы полбеды: они – живучие. Рано или поздно они сойдут со сцены, время их разоблачит, но слишком рано этого не бывает почти никогда, а слишком поздно – почти

всегда! И эти книги живут, процветают, приносят гешефты, премии, дачи и огромный вред. <...> Кроме того, о них очень трудно писать. Вы заметили, что положительные рецензии всегда короче отрицательных? Плохая книга стремится снизить до своего уровня даже очень хорошего критика, и вот критик барахтается в этом плохом, а иной раз пускает пузыри. И в литературном деле едва ли не самое главное – разоблачение плохих книг».

Ведь тоже верно.

Сергей Баталов:

– Негативная критика нужна, но надо понимать, что в большинстве случаев она создаёт лишь дополнительную рекламу для книги. Причём рекламу более эффективную, чем критика позитивная. Тем не менее негативная критика имеет смысл, если произведение и так получило общественный резонанс – в силу рекламы, личности автора или ещё по каким-то причинам, и тогда негативная критика может предостеречь читателя от того, чтобы зря потратить время.

Отдельно хочу сказать о тех авторах, которые всю критику сводят к тому, чтобы найти неудачную цитату и на этом основании сделать выводы обо всём произведении. Смотрится очень эффектно, надо признать. Но не очень спортивно. Неудачные цитаты можно найти у кого угодно, даже у признанных мастеров слова, и сама по себе цитата ни о чём не свидетельствует.

Как сказал классик, автора надо судить по тем законам, которые он над собой признаёт. Надо понять эти законы. И это задача критика. Не стоит подходить к абсурдистской прозе с требованиями, которые мы предъявляем к реализму. Не стоит искать сюжет в лирической прозе. Но можно рассказать, в чём красота того или другого явления, научить видеть неочевидные на первые взгляд вещи в разных по своей природе произведениях.

Михаил Гундарин:

– Меня заинтересовала мысль, что именно в отрицательных рецензиях ведётся предметный разбор книги. Мы лучше понимаем, что такое литература, через понимание того, что литературой не является. Я об этом никогда не задумывался, а может быть, это так. Давайте себя вписывать в нашу культурную традицию: вспомним, например, что наше богословие имеет апофатическую традицию. Понимание истины через отрицание неистины. Без осмеяния, без поругания, без уничтожения нет убедительного возвеличивания. Может, поэтому, когда смотришь на рецензии хвалебные, возникает какое-то внутреннее несогласие с коллегой-критиком. Мне проще с коллегой согласиться, когда он ругает, чем когда хвалит. В общем, надо писать отрицательные рецензии на то, что плохо, и через это поругание утверждать то, что хорошо.

Евгения Тидеман:

– По-моему, отрицательная критика – это весьма опасная область; там нужно пройти по грани, не скатившись в выяснение статуса друг друга, авторитета писателя или критика в литпроцессе. В отрицательной критике я себя чувствую неуютно. При помощи нашей лаборатории (лаборатория критического субъективизма. – Ред.) я всё-таки совершила подобный акт в отношении Селукова и до сих пор нахожусь в некотором состоянии инерции, так как мне кажется, что отрицательная критика может быть разрушительной. Есть опасность заглушить всякое дыхание. Недавно был разговор в «Ещёнепознере» с совершенно дивным современным композитором Георгом Пелецисом. И он сказал: мне никогда не нравилась музыка таких-то, таких-то, но я никогда не позволял себе высказать это в публичном пространстве, потому что я знаю, что пройдёт несколько лет, и я для себя увижу те плоды, которые мне принесёт эта музыка. Он говорит: я осторожен, потому что я могу не догадываться, как это работает со мной, я могу видеть только то, что меня ранит, что меня бесит.

Вот и для меня, когда критик начинает полоть сорняки, входить в позицию гражданского долга, возникает намёк на, к примеру, газету «Завтра» или другие подобные трибуны, где принято обличать. Поэтому я скорее за раскрытие смыслов.

Ольга Маркарян:

– Мне кажется, что любая критика, положительная или отрицательная, всегда даёт критерий истины. Я сейчас читаю Мамардашвили, который говорит, что любой нечестный ответ утверждает неистину. Мне кажется, суть критики заключается в том, чтобы неистину не пускать. Нетрудно утверждать критерий истины в положительной рецензии. Но если плохо, нужно говорить, что это плохо. Утверждать хорошее – это более счастливая ситуация для критика. Высказываясь отрицательно, критик выполняет своё дело, но начнёт высказываться отрицательно постоянно – а так часто бывает, если критик рецензирует поток, – и человек опустошается. А вот утвердить прекрасное как эквивалент прекрасного – через предмет, который ты описываешь – это то, чего может желать критик.

Михаил Гундарин:

– Где же его взять, это прекрасное! Но ведь и говоря о плохом, мы всё равно говорим об идеале.

Сергей Диваков:

– И в положительной, и в отрицательной критике на самом деле происходит просто иерархическая трансляция ценностей. Информации очень много. Все говорят о клиповом мышлении: информация воспринимается потоком – без критического подхода.

Можно не соглашаться с критиком – хорошо или плохо произведение, но мы показываем сам оценочный механизм – говорим, что к любой информации и к произведению искусства необходимо подходить оценочно. Это сейчас, к сожалению, утрачено. Мы собираемся и можем поспорить, но из традиции это уходит. Уходит понимание, выраженное в языке фразой, что в споре рождается истина, понимание того, что всё воспринимается не как «ровная горизонтальная поверхность». Если есть оценочный подход, появляется критическое мышление – необходимое для того, чтобы вообще существовало общество, культура, искусство. Без этого нет анализа ни действительности, ни художественной реальности. Без оценочного отношения невозможно никакое движение.

«ЛГ» приглашает желающих принять участие в дискуссии о критериях критики