Опыт сравнительного анализа

, МОСКВА–ВАРШАВА–МОСКВА

Есть такое социокультурное наблюдение. Или парадокс. Или аксиома. В общем, не однажды было замечено: чем более комфортно живут общество, нация, тем яростнее, неуживчивее, более радикальным и бескомпромиссным становится там искусство.

Есть такое социокультурное наблюдение. Или парадокс. Или аксиома. В общем, не однажды было замечено: чем более комфортно живут общество, нация, тем яростнее, неуживчивее, более радикальным и бескомпромиссным становится там искусство.

Если в свете данного соображения взглянуть, к примеру, на недавно завершившийся в Москве фестиваль искусств «Черешневый лес», то можно мгновенно сделать чёткий и незамедлительный вывод: в нашем Отечестве сегодня дела обстоят, мягко говоря, куда как не блестящим образом. Настолько там, в этом самом «Лесу», всё мило, душевно, «изячно», а также чинно-благородно. Впрочем, фестиваль по определению есть праздник, что же до «черешневого» мероприятия – так оно и вовсе не первый год уже сознательно позиционирует себя в качестве главного в российской столице по части светскости и гламурности. Посему – не надо грязи: есть немало иных зон и пространств, где художники могут высказать свой протест, обозначить свою гражданскую, стало быть, позицию, обнажить публично весь тот «страх и трепет», которыми по идее люди культуры должны неустанно подпитывать себя и окружающих. Всё так. Только стоит заметить, что помимо ряда сугубо фестивальных разовых акций, эстетически выверенных и полезных – деревья вот опять всем миром сажали, – были в программе «Черешневого леса» и события, к нему просто приуроченные. И в принципе претендующие на резонанс куда больший и долгоиграющий. Две «близкородственные» премьеры, ознаменовавшие собой начало весеннего смотра, и вовсе заранее весьма выразительно «намекали» о своих намерениях всерьёз побороться за титул главного события текущего столичного сезона. С помощью вложенных и освоенных средств, распределённых на роли звёзд, развёрнутых информационных кампаний – в данном случае, не столь уж важно, в какой мере они были спланированы, а в какой спонтанны, ведь многие СМИ захотят поведать своей аудитории информацию о том, что артисты Табаков и Безруков выйдут на подмостки в образах двух знаменитых любовных соперников, а сразу несколько весьма популярных в молодёжной среде исполнителей будут, в свою очередь, преображаться в несколько подзабытых нашей сценой, но оттого нисколько не менее прекрасных чудаков, путешествующих по старой доброй Англии…

Всё так. Только стоит заметить, что помимо ряда сугубо фестивальных разовых акций, эстетически выверенных и полезных – деревья вот опять всем миром сажали, – были в программе «Черешневого леса» и события, к нему просто приуроченные. И в принципе претендующие на резонанс куда больший и долгоиграющий. Две «близкородственные» премьеры, ознаменовавшие собой начало весеннего смотра, и вовсе заранее весьма выразительно «намекали» о своих намерениях всерьёз побороться за титул главного события текущего столичного сезона. С помощью вложенных и освоенных средств, распределённых на роли звёзд, развёрнутых информационных кампаний – в данном случае, не столь уж важно, в какой мере они были спланированы, а в какой спонтанны, ведь многие СМИ захотят поведать своей аудитории информацию о том, что артисты Табаков и Безруков выйдут на подмостки в образах двух знаменитых любовных соперников, а сразу несколько весьма популярных в молодёжной среде исполнителей будут, в свою очередь, преображаться в несколько подзабытых нашей сценой, но оттого нисколько не менее прекрасных чудаков, путешествующих по старой доброй Англии…

Сегодня даже самый категоричный недоброжелатель, конечно же, будет вынужден признать: никто на нынешнем этапе не способен конкурировать с тем размахом, с той широкой ногой, с коими поставлено театральное дело в хозяйстве Олега Табакова. Или в хозяйствах? Но теперь, по большому счёту, даже специалисту трудно бывает порой разобраться: где кончается МХТ им. А.П. Чехова и начинается Театр п/р О.П. Табакова – что уж говорить о пресловутом «простом зрителе». Два театрально-зрелищных предприятия то и дело меняются исполнителями и другими творческими силами: художественники охотно делятся со студией своими громкими именами, Табакерка в ответ выпускает свои спектакли на знаменитой мхатовской сцене в Камергерском – как это всё и происходило в случае «черешневой» премьеры дуплетом, – одним словом, налицо своего рода организационно-творческое «срастание» организмов. Что, наверное, по теперешним условиям суть направление правильное – ведь какой-либо отдельно взятый театр разве был бы способен порадовать московских любителей сценического искусства новыми прочтениями ни много ни мало «Пиквикского клуба» Ч. Диккенса и «Безумного дня, или Женитьбы Фигаро» П. Бомарше практически зараз? Да он и в значительно более благоприятные времена такого веса бы не осилил. А вот

объединёнными усилиями двух табаковских коллективов это оказалось возможно совершить даже в годину кризиса.

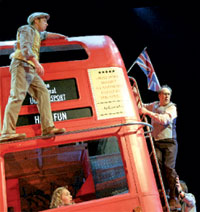

Подлинно главным действующим лицом последней премьеры МХТ им. Чехова стала копия в натуральную величину... лондонского автобуса (художник спектакля – З. Марголин). Только вот возникает вопрос: доедет ли этот вид сценического транспорта до британской столицы? Мы полагаем, что и до Варшавы-то он не доедет.

В спектаклях, предъявленных городу и миру с интервалом в один день, при всём их различии имеется немало общего. И главный объединяющий фактор состоит в том, что если бы некий условный инопланетянин или личность, только что вышедшая из долгого летаргического сна, волею судеб посмотрели бы их и вынуждены были бы, руководствуясь этим опытом плюс максимой, изложенной нами в самом первом абзаце настоящего текста, сделать вывод об истинном положении вещей в породившем подобные опусы государстве, то физиономия его сделалась бы скорбной и сочувствующей. И он произнёс бы, думается, крепко сжимая нашу руку: «Я даже не представляю себе, насколько, вероятно, всё плохо – с гражданским обществом и прочими первоочередными гуманитарными материями – в государстве, производящем подобные явления искусства. Бедные! Бедные!..»

В самом деле, в премьерных спектаклях МХТ и Театра Табакова есть масса всего, включая сценографическую изобретательность, множество шуток (правда, по большей части совсем не смешных), страшное желание понравиться залу, какая-то общая пышность и «жирность» всего происходящего (мы сейчас перечислили лишь небольшую часть из того, что имеется в этих представлениях) – нет там лишь одного. А именно: хоть какой-то, даже самой минимальной связи сценического с современной жизнью, хоть какого-то, пускай самого опосредованного, отношения создателей к тому, что происходит за красивыми и крепкими стенами театрального здания, хотя бы намёка на желание постановщиков произнести нечто «поверх» богато интонируемого исполнителями текста. И это при том, что оба режиссёра – и сделавший «Пиквикский клуб» в МХТ Евгений Писарев, и выпустивший «Фигаро» в Табакерке Константин Богомолов, – с одной стороны, ещё сравнительно молоды, а с другой – как-то неожиданно выбились в категорию едва ли не основных «надежд» в лоне своей профессии, с которыми хочешь не хочешь оказывается ныне связано то, что, высокопарным штилем выражаясь, можно обозначить как «будущие пути развития русского театрального искусства в XXI веке»… Мы сейчас (пока) не говорим о степени таланта, внятности, проявленных профессиональных качествах. Мы о том, что новое режиссёрское поколение, чьё историческое предназначение вроде бы – осуществлять бурю и натиск (если не в области формы, то в сфере содержания, а лучше одновременно по обоим направлениям), на деле с большим, судя по всему, удовольствием занялось наиболее «удобоваримым» из всех типов сценического зрелища: незамысловатым в самом прямом смысле слова услаждением вкусов мелкой, а также не очень мелкой буржуазии.

Так случилось, что буквально сразу же по просмотру двух ягодных премьер в Камергерском автор этих рассуждений оказался в Варшаве (мне, честно признаться, самому не очень-то нравится такой вот лобовой и безыскусный журналистский ход, но всё именно так и случилось и именно этот вояж дал импульс к написанию настоящего материала). Благодаря любезному приглашению Института Адама Мицкевича – организации, основной задачей которой является пропаганда национальной культуры, я вместе с ещё несколькими десятками заинтересованных людей со всей Европы – критиков, режиссёров и театральных деятелей самого широкого профиля (правда, в основном из восточной её половины) – был приглашен на мероприятие, именуемое Polish Showcase. Это специальный цикл показов, проходящий в рамках ежегодного большого фестиваля «Варшавские театральные встречи» и призванный продемонстрировать коллегам из-за рубежа максимальное число последних достижений польского театра (нечто подобное, кстати сказать, имеется и у нас и уже на протяжении достаточно длительного времени существует в рамках «Золотой маски»).

…И контраст, что называется, ощутился разительный. Вообще поразило многое: и то количество театров, которое имеется в Варшаве (думаю, что их не намного больше, ежели не меньше, чем в Москве, но отчего-то их вывески возникают перед твоим взором чуть ли не на каждом шагу), и то обилие театральных афиш и плакатов, коими буквально увешан город (может быть, именно поэтому театральная его составляющая представляется столь тотальной), и сам уровень этих плакатов, сплошь и рядом несущих в себе разом и мысль, и высочайшее художественное исполнение (у нас когда-то также была аналогичная замечательная школа и традиция – достаточно лишь вспомнить работы Николая Акимова, но всё давно утеряно и забыто: российские премьеры сегодня повсеместно уснащаются в самом крайнем случае на скорую руку сварганенными фотографиями артистов в костюмах, а как правило, ограничиваются чисто текстовой информацией). Но прежде всего поразило то, как поляки носятся со своей режиссурой. Причём не забывая и воздавая всё приличествующее мэтрам, продвигают в первую очередь поколения 30–40-летних. Организуют им «персональные» фестивали, посвящают им массу всякого рода оригинальнейшей, вызывающей одним своим полиграфическим видом желание немедленно взять её в руки печатной продукции – притом не только на родном, но и на иных языках, организуют им и их спектаклям гастроли по всему миру, придумывают для них какие-то специальные проекты, одним словом, всячески холят и лелеют.

А постановщиков этих – известных прочно и далеко за пределами Польши Кшиштофа Варликовского, Гжегоша Яжину, Яна Кляту, Михала Задару – между тем никак не назовёшь занимающимися обслуживанием каких-то сиюминутных государственных интересов в узком смысле (вот в самом широком, общекультурном – да, безусловно!).

Они создают произведения дерзкие, неудобные, провокационные, шокирующие, хлёсткие. Зачастую с весьма определённым элементом скандальности. Довольно продолжительные по времени (спектакль может идти четыре с лишним часа, может – пять, а если его хронометраж около трёх часов, то в нём, скорее всего, не будет антракта), зрителю сразу дают понять: он пришёл не развлекаться, его, напротив, будут всеми силами стараться затянуть в некий «омут», будут периодически бить по голове и под дых, поскольку, о чём бы ни была пьеса, кто бы ни были её герои – персонажи древнегреческих мифов или деятели Великой французской революции, – они всё равно апеллировать будут к тому, что является содержанием жизни сидящих в зале людей.

Будет – раз за разом – попытка нелицеприятного разговора об этапе, переживаемом польским обществом сейчас (и здесь необходимо отметить, что в окончательное опровержение тех формул отношения театрального искусства к действительности, с которых началась эта статья, социально-политическая обстановка в стране, насколько я успел обнаружить, отнюдь не так уж безмятежна). О тех «проклятых» вопросах, что мучают поляков на протяжении нескольких последних десятилетий или даже веков, и тех, что они неустанно обсуждают, и тех, которые многие предпочитали обходить стороной (например, польско-еврейская проблема, кровоточащая начиная с периода Второй мировой войны и бесстрашно, с максимальной остротой выносящаяся сегодня в центр даже не одного спектакля).

Не найдёшь – при всём желании – в лучших польских спектаклях только той всепоглощающей и всерастворяющей ягодной благостности, окутывающей – даже не лёгким облаком, а такой весьма внушительной тучкой – и легендарные мхатовские подмостки, и по большому счёту всё географическое пространство российского театра.

Не увидишь на современной польской сцене (притом что заранее оговорюсь – не всё увиденное в Варшаве было равноценно, приходилось наблюдать и постановку откровенно слабую, неудачную при всей её социальной заострённости) такой концептуальной недоделанности, которая, к примеру, вопиёт в постановке К. Богомоловым великой пьесы Бомарше. В спектакле Е. Писарева такого рода поползновений вроде как вовсе не наблюдается, в первом же случае – какие-то смутные интенции поначалу возникают, некая попытка режиссёрского взгляда всё же даёт о себе знать, правда с чрезвычайной скромностью. Другое дело, что тускло просвечивающее сквозь роскошные костюмы Александра Васильева и самодостаточно ликующую декорацию Ларисы Ломакиной «решение» избирает наиболее элементарный и просчитываемый путь. Искать в комедии драматическое, попутно смешивая французское с нижегородским. Главный герой в исполнении Сергея Безрукова в первые минуты действия и как-то грустен, и загадочен сверх меры, и Пушкина А.С. вдруг начинает цитировать и перефразировать – и ты начинаешь задумываться: не играется ли вторым планом за ролью Фигаро «наше всё». Несколько странно, конечно, такое переосмысление, но лучше всё же оно, нежели совсем ничего.

И вроде бы как-то не очень испытывает этот печальный испанец страстные чувства по отношению к своей невесте. А здесь концепция вдруг очень быстро приходит в непримиримый конфликт с самим сюжетом, с фабулой, которую нужно ведь некоторым образом двигать. Вероятно, поэтому она в какой-то момент решительно отставляется в сторону, уступая место живенькой колготне и фокусам-покусам вокруг центрального элемента оформления – нужника в стиле барокко и такими неизменно беспроигрышными у публики актёрскими аттракционами, как, например, произнесение слова «суд» с педалированно протяжённым первым его звуком.

А всё по той причине, что режиссура – режиссурой, переосмысление – переосмыслением, но о зрителе-то забывать никак нельзя. На уровне завязки ещё дозволительно как-то порезвиться, себя показать, но конфликт, не говоря о развязке, обязан быть выдержан в буржуазном стиле.

...Не встретишь там, на берегах Вислы, как-то некрасиво, более того – почти отталкивающе кочевряжащихся людей, призванных изображать на сцене замечательно трогательных и при этом подлинно комических диккенсовских чудаков, но при этом почти что поголовно выглядящих как деревенские, мягко говоря, дурачки. Чьим единственным предназначением видится стремление насмешить во что бы то ни стало. И поскольку это не очень-то получается (хотя слова звучат, по идее к тому всячески располагающие), они принимаются активно прихлопывать, заводя, стало быть, таким макаром зал. И тут становится понятно, чего не хватает действу для полноты картины – того закадрового смеха, что можно по многу раз на дню услышать с экранов наших телевизоров во всех этих нескончаемых глупых ситкомах. Он был бы здесь в самый раз.