Когда 19 ноября 1825 года в Таганроге умер император Александр I и вслед за ним, менее чем через полгода, умерла супруга его Елизавета Алексеевна, сразу же раздались повсеместные слухи, что они живы, что тела их подменили, что царь стал пустынником, а царица ушла в монастырь. И по сию пору императора отождествляют со старцем Фёдором Кузьмичом, а царицу – с инокиней новгородского Сыркова монастыря Верой Молчальницей. Изучение этой версии ныне интенсивно продолжается. Но нельзя исключать, что эти имена были специально «вброшены», чтобы отвлечь внимание от реальных личностей, которые в это время подвизались в другом месте (или местах). О том, что царь и царица не умерли в официально объявленное время, можем судить по Помяннику митрополита Филарета, писанному им собственноручно в 1844 году, где имена их поминаются без приложения к ним необходимых слов, говорящих о смерти, – буквально так: «Помяни Господи Благочестивейших Императора Александра Павловича, Императрицу Елизавету Алексеевну…»

Когда 19 ноября 1825 года в Таганроге умер император Александр I и вслед за ним, менее чем через полгода, умерла супруга его Елизавета Алексеевна, сразу же раздались повсеместные слухи, что они живы, что тела их подменили, что царь стал пустынником, а царица ушла в монастырь. И по сию пору императора отождествляют со старцем Фёдором Кузьмичом, а царицу – с инокиней новгородского Сыркова монастыря Верой Молчальницей. Изучение этой версии ныне интенсивно продолжается. Но нельзя исключать, что эти имена были специально «вброшены», чтобы отвлечь внимание от реальных личностей, которые в это время подвизались в другом месте (или местах). О том, что царь и царица не умерли в официально объявленное время, можем судить по Помяннику митрополита Филарета, писанному им собственноручно в 1844 году, где имена их поминаются без приложения к ним необходимых слов, говорящих о смерти, – буквально так: «Помяни Господи Благочестивейших Императора Александра Павловича, Императрицу Елизавету Алексеевну…»

Подтверждение этой версии находим в творчестве Пушкина, который, кроме всего прочего, «мыслил себя историографом и продолжателем дела Карамзина», и уже по одному этому не мог он пройти мимо столь животрепещущей тайны дома Романовых (не говоря о том, что он был верным рыцарем императрицы Елизаветы Алексеевны). Вся собранная им по этому делу информация отразилась в его произведениях, но, конечно, в завуалированном виде. Однако к тайнописи своей Пушкин прилагал ключи – в виде дат или рисунков. Пушкинские даты не столь просты, они всегда несут в себе дополнительную информацию или комментарий. Так, например, в поэме «Анджело» Пушкин под видом переложения пьесы Шекспира «Мера за меру» рассказывает о странствующем царе, добровольно оставившем свой престол. Имеет ли он в виду Александра I? Пушкин на это отвечает датой в конце первой части поэмы:

Пушкин на это отвечает датой в конце первой части поэмы:

24 октября (1833). По православному календарю в этот день отмечается память блаженного Елезвоя, царя Эфиопского (ок. 553–555), который тайно оставил престол и «заключился в келлии близ монастыря, из которой не выходил до самой кончины своей, трудясь для Бога день и ночь» (Дм. Ростовский. Жития). А в конце поэмы Пушкин поставил дату 27 октября – день памяти прп. Нестора Летописца. Этой же датой (27 октября 1828) Пушкин пометил Посвящение «Полтавы». Значит, и в «Анджело», и в «Полтаве» в подтекстах подразумеваются исторические лица, достойные пера летописца. В предисловии к поэме «Полтава» Пушкин ставит дату (и с ней печатает!) 31 января 1829 г. Этой пометкой Пушкин называет имя Елизаветы Алексеевны: её день рождения – 13 января. Перестановка цифр в дате – приём шифровки, отмеченный пушкинистами.

Итак, даты удостоверяют, что Посвящение «Полтавы» адресовано царице. Из этого следует, что она жива, ибо Посвящение адресовано несомненно живой женщине («Тебе – но голос музы тёмной Коснётся ль уха твоего? Поймёшь ли ты…»). Значит, Пушкин в 1828 году знал, что она жива. Но знал это и ранее… В 1827 году пишет он стихотворение об алой розе («цветёт румяна и пышна»). Алая роза – поэтический символ императрицы Елизаветы Алексеевны (белая роза, как бы в продолжение этой символической линии, была посвящена императрице Александре Фёдоровне, супруге Николая I). И в этом стихотворении об алой, «румяной» розе Пушкин пишет:

Вотще Киферу и Пафос

Мертвит дыхание мороза –

Блестит между минутных роз

Неувядаемая роза.

Неувядаемая! Значит: жива, несмотря на мертвящее дыхание мороза! Значит, и в 1827 г. это знал Пушкин. Но, видимо, узнал это сразу (или уже знал) по приезде из михайловской ссылки в Москву, осенью 1826 года. И это его «знание» отразилось в стихотворении:

Нет, не черкешенка она, –

Но в долы Грузии от века

Такая дева не сошла

С высот угрюмого Казбека.

Нет, не агат в глазах у ней, –

Но все сокровища Востока

Не стоят сладостных лучей

Её полуденного ока.

Исследовательница К. Викторова соотнесла этот образ с Елизаветой Алексеевной по упоминанию ОКА в единственном числе (вместо очей). Это всем напоминало о широко известной эмали Д. Евреинова, изобразившего «око» Елизаветы Алексеевны на золотой табакерке. Но зачем же царице нужно было сходить с высот Казбека или пуще того – там находиться? Что там? А там – монастырь, воспетый Пушкиным в стихотворении «Монастырь на Казбеке»:

Высоко над семьёю гор,

Казбек, твой царственный

шатёр

Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег,

Парит, чуть видный

над горами.

Не усмотрев на вершине Казбека монастыря, пушкинисты сочли, что Пушкин говорит не о монастыре, а о храме Святой Троицы (Цминда Самеба) – и не на Казбеке, а на другой горе, и не за облаками, не над горами, а гораздо ниже. Между тем на вершине Казбека был действительно тайный монастырь Бетлеми. Его видел современник Пушкина альпинист Паррот – видел вход в пещеру, видел большой каменный крест, захоронения. Но дороги туда не нашёл. Точь-в-точь как в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»: «Есть высокая гора, В ней глубокая нора... Не видать ничьих следов Вкруг того пустого места…» Но дорога к монастырю была. Тайна дороги хранилась в семействе князей Казбеги. И Пушкин в «Путешествии в Арзрум» описал свою встречу с князем Казбеком (разумеется, умолчав о главном). Между прочим, когда в 1947 году грузинские альпинисты во главе с Александрой Джапаридзе добрались наконец до этого монастыря, они нашли там куски материи середины XIX века…

Но Царица недолго скрывалась в Бетлеми. Вскоре она спустилась «в долы Грузии». Ко времени путешествия Пушкина на Кавказ, думается, она находилась близ Тифлиса – возможно, на территории Антониева Марткобского монастыря («Антоньев монастырь мне памятен» – «Каменный гость»). Полагаю, не без значения Пушкин озаглавил своё послание митрополиту Филарету «19 января 1830». 19 января – память прп. Антония Марткобского, одного из основателей грузинского монашества. Тем самым Пушкин давал понять архипастырю о причине своих упаднических настроений, отразившихся в стихотворении «Дар напрасный, дар случайный…» (1828). Осенью 1830 года владыка и сам применил «календарный» приём в Слове, говоренном по поводу холеры 18 сентября. Он, в частности, сказал, что чума была послана царю Давиду за грехи его. Николай Павлович, узнав о такой аналогии, разгневался и грозился отправить Филарета «митрополитом в Грузию». В Грузию! Да как же Государь догадался, что Святитель намекал на «грузинский след»? А по дате: 18 сентября – память грузинских святых Бидзяна, Шалвы, Элизбара – князей Ксанских.

Но надобно ещё сказать хоть несколько слов о значении рисунков для понимания тайного смысла произведений Пушкина. Так, в 1835 году Пушкин пишет стихотворение «Странник» (переложение из Джона Беньяна «Путь пилигрима»), где опять же под прикрытием перевода рассказывает о такой психологической ситуации, которая прозрачно накладывается на умонастроения Александра Павловича перед тайным своим отречением от престола, когда ввиду надвигающихся смут, грозящих смести всю царскую фамилию и принести беды России, он метался в поисках выхода, ездил по монастырям, вёл беседы со старцами. По слухам, «перед «смертью» Александра благословил на иночество Св. Серафим Саровский». В «Страннике» же некий юноша, читающий книгу, указывает герою стихотворения свет впереди: «Иди ж, – он продолжал, – держись сего ты света; Пусть будет он тебе единственная мета, Пока ты тесных врат спасенья не достиг, Ступай!» – И я бежать пустился в тот же миг».

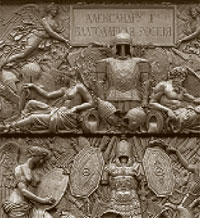

И вот под рукописью этого стихотворения Пушкин рисует женскую фигуру – точь-в-точь такую, какая изображена на главном барельефе (обращённом к Зимнему дворцу) пьедестала Александровской колонны, поставленной Александру I Николаем I в 1834 г. Не вдаваясь в смысл аллегорий этого барельефа (ни рисунка Пушкина – ибо на это у нас нет времени), ясно одно: если Пушкин для автоиллюстрации к «Страннику» берёт фигуру с барельефа памятника Александру I, значит, это стихотворение с ним, Александром I, непременно соотносится.

Точно так одно упоминание «Александрийского столпа» в стихотворении «Я памятник себе воздвиг…» побуждает нас искать в этом «духовном завещании» Пушкина информацию об исчезнувшей царской чете. Исследовательница Л. Белозёрова увидела в последней строфе (в её подтексте) прямое обращение к Елизавете Алексеевне как к живому олицетворению музы поэта.

Веленью Божию, о Муза,

будь послушна,

Обиды не страшась,

не требуя венца;

Хвалу и клевету

приемли равнодушно,

И не оспоривай глупца.

, САРАТОВ