«Участок у нас маленький – всего пять с половиною соток, из которых одна занята домом с окружающей отмосткой. Если учесть мощёный въезд в гараж, садовые дорожки, балаганчик для инвентаря и избушку с резервным генератором и спальной «каютой», для посадок остаётся пара или чуть больше соток… Жаль, что Государь Император… и его славные полководцы не могут прийти в мой садик на чашку чая».

Выше – биографическая цитата из книги Владимира Чурова «Александр I». Пара приведённых абзацев во многом проясняет авторский подход. Его суть: придать подчёркнуто семейный характер поиску исторической правды, образно говоря, свести этот поиск к визуально и чувственно ощутимой живости дачной клумбы – её цвету и запаху.

Классическое литературоведение такого жанра, пожалуй, не знает, а может, и не приемлет, чтобы не перечить общепринятым подходам историков. Две последние (увы, не скажешь – крайние) книги Владимира Чурова – упомянутая и ранее изданные «Записки посла по особым поручениям» – имеют много общего. Это относится и к композиции, и к содержанию, то есть восхождению от семейных летописей к историческим обобщениям и возвращению обратно «домой». Повторю, историки и критики оценят это по-своему. Быть может, как школьное сочинение: за «формальную» грамотность и «творческое» раскрытие темы.

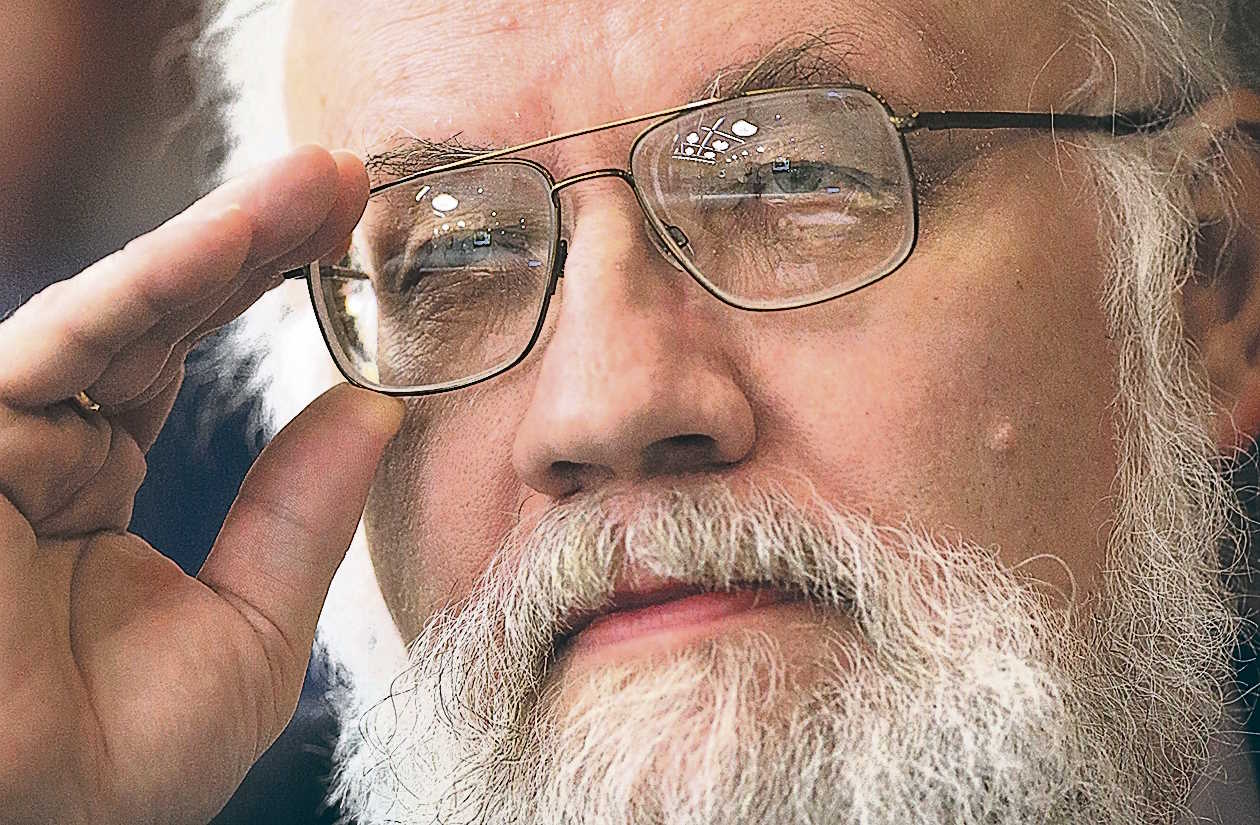

Владимира Чурова нет уже 40 дней. Я прочёл все его книги. С этих строк – отозвался на все из них. Не только из-за дружеских отношений, связывавших нас на протяжении более 30 лет. Мне были интересны содержащиеся в них (книгах и отношениях) первотолчки к осмыслению собственных наблюдений. Далеко не всё из прочитанного-услышанного мне представляется однозначным. Я бы не торопился и сейчас. Но за считаные недели до своего ухода Владимир Евгеньевич попросил откликнуться на своего «Александра», а 40 дней – не придуманный повод выполнить просьбу ушедшего…

А так… Скорее на полях чуровских книг, чем на их страницах, я останавливался на затронувших меня темах-вопросах. Их я и привожу из собственных блокнотов. В последовательности, заданной первой книгой Владимира Чурова – «Тайна четырёх генералов». Итак…

* * *

Первое: служение «Государю» – это единство образов мысли и жизни? Или декорация к приспособленчеству? Наш самый большой грех – отсутствие выразительной потомственности. Это относится не только к осмыслению прошлого, но и к установкам на будущее. Виной тому кто-то назовёт духовную леность большинства. Другие – наложившиеся на неё последствия двух переворотов ХХ века. Не во всех мятущихся душах завершился и ХХ съезд. Поэт и дипломат Фёдор Тютчев говорил ещё жёстче: «…интеллигент в России… русскую жизнь принять не может, русских лишь терпит…» В результате даже дети лидеров страны – Сталина и Хрущёва – оказались на другой стороне.

Да и в отечественной словесности служение во многом «распято» образами вальсирующего аристократа Болконского и не менее паркетного прощелыги Скалозуба. С общим знаменателем – «страшно далеки они от народа», пусть даже и «понюхали пороху». Да и сам государь, как якобы подсказал классик, «правитель слабый и лукавый…».

И уже забывается, что «понюхать пороху» – это поставить на кон собственную жизнь. А «плешивый щёголь, враг труда», вообще говоря, не обязательно пушкинская строка. Кстати, военная династия Скалозубов (при любом отношении к этой фамилии) известна ещё и боевыми потерями исключительно в каждом поколении. Здесь же – вопросы к академической науке. Почему после Гумилёва, Панченко, Фроянова у нас больше реставраторов от истории, чем её «первопроходческих» интерпретаторов? Не поэтому ли и о повседневности у нас говорят с «сиюминутной заявки», ибо «прошлое у нас запутано».

Не только о преломлении истории к современности идёт речь. И не в том дело, каким в первую очередь должен быть историк – сухо аполитичным или патриотичным? К мысли Василия Жуковского «Свобода и порядок – это одно и то же» отнесёмся философски. Но тема служения уже напрашивается на «народный контроль».

* * *

Второе: война – это не «спорт» элит, а выражение воли большинства. Даже при осознании неизбежности жертв. С сегодняшней позиции добавим: война – это не только боевые действия, но и мягкая сила. А пока у нас слишком много звона сабель…

Да, война – это худшее из того, что допускает человеческое естество. Но и вселенский мир ублажает не всех и ненадолго. Или во избежание военных страданий следует сдаться на милость победителя? Много ли таких милостивых?

Когда спрашивают, почему другие живут в мире и спокойствии, множатся не менее сакраментальные вопросы: давно ли? Что будет завтра? Или всё дело в нашей подвластности магии слов. Особенно когда мы слышим: «Зачем вы вооружаетесь? Наше воинство даже зовётся сугубо оборонительным!»

* * *

Третье: наиболее глубокий геополитический разлом образует приверженность стихиям – морской экспансии и стремлению обустроить свою землю. Хотя в чистом виде «моря без суши не бывает». В упрощённом виде за тем и другим стоят условные Запад и Восток. Запад при любой степени рыцарства и прочего гуманизма стремится расширить сферу своего влияния. Восток пытается уберечься. Порой переходя в наступление.

Но Аляску мы отдали. Да и Китай не претендует на заморские территории. Не слишком ли нарочиты оправдания западников потребностями расширения «зоны демократии»? Тем временем Запад приходит и берёт. Инстинктивно. Потому что привык. Помнится, не только Наполеон, но и Гитлер что-то говорили об интеграции с её алчущими, а ещё об исторической справедливости. Во что это вылилось и с какими последствиями, нужно ли напоминать? Или сейчас – это «другое»?

Здесь Чуров скорее публицистичен, чем историчен.

* * *

Четвёртое: венец войны – победа. А она требует увековечения, то есть символического признания на века. Чтобы оставить пример на будущее. Не о высокомерии идёт речь, мол, Петербургу всё равно, что о нём говорят. Хотя питерская «первосубъектность»/самодостаточность (коль скоро и Владимир Чуров, и автор этих строк – ленинградцы) нам скорее в подмогу. Особенно если вспомнить нравоучения тех, чьи предки, бывало, и гувернёрами наезжали на Фонтанку.

Выбивает слезу незабываемая просьба престарелой белградской эмигрантки из «бывших»: «Господин полковник! Передайте привет столице нашей. Поставьте свечу Ксении Блаженной». Даже предощущение военной победы в прежние времена давало толчок к символизму. Подробность, почти вычищенная из нашей памяти. К ожидаемому триумфу в Великой (Первой мировой) войне были заготовлены не только былинные «парадные» шлемы (ставшие известными как будёновки), но и отложенный проект Николаевского проспекта. От Благовещенского моста, разделяющего Неву и Балтику. Вдоль Крюкова канала по обеим его сторонам. С нетронутым лишь Никольским собором. И изысканной архитектурой модерна начала ХХ века – чтобы «поспорить» с Елисейскими Полями в Париже.

Тема имеет расширенное значение. Не слишком ли мимоходом признаются наши даже вполне мирные технологические успехи? Даже съёмка в 90-е годы того, что осталось от лайнера «Титаник», и у нас, и на Западе упомянута на «последних страницах» и в связи с «щедростью» Джеймса Камерона. А мы тем временем молчим. Хотя что может быть аполитичнее исторического кино?

Может, вопрос следует сформулировать так: не с признания ли сегодняшних достижений начинается уважение к историческому пути страны, претендующей на уважение? Не о батискафах и кино, тем более не о «Николаевском проспекте 2.0» идёт речь. Может, сказанное наведёт на кое-какие мысли о спецоперации?

* * *

Пятое: мемориализация истории начинается с семейного альбома. В этом смысле оправданно тщательное коллекционирование исторических реликвий-артефактов. Как и внимание к деталям, незаметным рядовому читателю. Мне симпатична въедливость Владимира Чурова, обнаружившего опечатку на открытке, посвящённой портретисту Василию Петровичу Верещагину (однофамильцу баталиста Василия Васильевича), – вместо В.П. – В.II., то есть сдвоенные I.

Для массового читателя это, конечно же, не принципиально. Изначально заданный мною «конспективно-блокнотный» стиль тем не менее вынуждает обратиться к текстам книг. Мне трудно понять прямо-таки аптекарскую скрупулёзность автора: почему тот или иной персонаж удостоен такой-то степени ордена при такой-то ленте? Что это значило с точки зрения геральдики и герольдии? Засим на второй план уходит и Бородинский бой, и освобождение Балкан. Не слишком ли много иллюстративности при уходе от сущности? Всё-таки коллекционирование исторического реквизита и обращённость к Истории – не одно и то же.

Для меня важнее нравственный урок, преподанный Владимиром Чуровым. Его существо состоит в неприятии омещанивания. Как антипода жизненного и творческого поиска. В этом автору не откажешь. А уж соглашаться или спорить с ним каждый решит сам. Мы всё же переспросим: не зависит ли «обыденный» патриотизм от глубины познания нами родовых корней? И умения ими воодушевить других, об этом не задумывающихся?

Кто-то сочтёт, что пропорция между мыслями автора и оценками рецензента должна быть в пользу первых. Но дефицит идейно-исторического мотивирования при ожидаемом обновлении политического класса страны требует расстановки смысловых акцентов.

* * *

40 дней назад Владимир Чуров нас оставил. Ушедших больше, чем задержавшихся. Уже поэтому ушедших не переспоришь. Подведём черту классикой, взывающей к оптимизму: «Что бы ни происходило с Россией, в конечном счёте идёт ей на пользу».

Не только пока горит свеча…