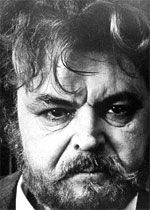

Вспоминая Сергея Бондарчука

Сергей Бондарчук оставил этот мир уже 13 лет назад. Это случилось 20 октября 1994 года. А его присутствие в нашей жизни по-прежнему ощутимо. И не только потому, что недавно он напомнил о себе экранизацией «Тихого Дона», залёгшей на долгие годы в итальянских сейфах и только полтора десятка лет спустя вызволенной его семьёй и друзьями. Не только потому, что в кино активно работают члены его талантливого клана, – один сын Фёдор, который снял «9 роту», а сейчас снимает фильм по прозе братьев Стругацких с бюджетом 30 миллионов долларов, чего стоит! А ещё и потому, что за прошедшие с момента кончины мастера годы стало особенно ясно: не было в советском кино второй половины XX века фигуры более мощной, значительной, чем Сергей Бондарчук. Рядом с ним можно поставить только Андрея Тарковского, с которым они друг друга, мягко говоря, недолюбливали, при жизни остро конфликтовали. Но ведь Толстой тоже не мог терпеть Шекспира...

Сергей Бондарчук оставил этот мир уже 13 лет назад. Это случилось 20 октября 1994 года. А его присутствие в нашей жизни по-прежнему ощутимо. И не только потому, что недавно он напомнил о себе экранизацией «Тихого Дона», залёгшей на долгие годы в итальянских сейфах и только полтора десятка лет спустя вызволенной его семьёй и друзьями. Не только потому, что в кино активно работают члены его талантливого клана, – один сын Фёдор, который снял «9 роту», а сейчас снимает фильм по прозе братьев Стругацких с бюджетом 30 миллионов долларов, чего стоит! А ещё и потому, что за прошедшие с момента кончины мастера годы стало особенно ясно: не было в советском кино второй половины XX века фигуры более мощной, значительной, чем Сергей Бондарчук. Рядом с ним можно поставить только Андрея Тарковского, с которым они друг друга, мягко говоря, недолюбливали, при жизни остро конфликтовали. Но ведь Толстой тоже не мог терпеть Шекспира...

Сергей Бондарчук не играл мелких ролей, не ставил мелкотравчатых фильмов. Колосс. Глыба. Титан. Эти слова из античных хроник вполне применимы и к нему. В каждый свой фильм, в каждую свою роль он привносил ренессансный размах, шекспировский объём. Тарас Шевченко, академик Курчатов, кардинал Монтанелли, Пьер Безухов, отец Сергий, Отелло, царь Борис, доктор Астров и доктор Дымов – это его уровень, его планка в актёрском ремесле. «Судьба человека», «Война и мир», «Ватерлоо», «Они сражались за Родину», «Степь» – это его вершины в режиссуре. Толстой, Чехов, Пушкин, Шолохов, Шекспир, Гоголь, Данте – это его постоянные собеседники, его круг духовного общения.

При встречах с ним в коридорах «Мосфильма», на кинофестивалях я частенько ловил себя на мысли, что чисто внешне Бондарчук похож на льва, царя зверей. Это сравнение рождала и его седая величавая грива, и повадки крупного зверя, самца, рядом с которым его недоброжелатели, завистники казались мелкими шавками. Что скрывать: в кинематографическом цехе многие его не любили, завидовали. Он непозволительно рано (в 32 года) стал народным артистом СССР – это звание ему самолично присвоил Сталин за прекрасно сыгранную роль Тараса Шевченко. Лауреатом Ленинской премии он стал в 40 лет – за свой режиссёрский дебют – фильм «Судьба человека» по Шолохову. Наконец, он получил премию «Оскар» за фильм «Война и мир» по Толстому, который до сих пор считается самым дорогим проектом в истории советского и российского кино...

Некоторые могут сказать, что на Бондарчука тогда работал не только весь «Мосфильм», но и вся держава. Но и он, надо заметить, славно поработал на честь родной державы, передав на экране силу, мощь, красоту, народность толстовской эпопеи. И положа руку на сердце: разве потянул бы кто-либо из здравствовавших тогда режиссёров (хоть Алов с Наумовым, хоть Климов, хоть даже тот же Тарковский) этот грандиозный проект? В нашем кино только Бондарчук умел с таким размахом повелевать армиями и многотысячными массовками, только он мог передать на экране и воздушную красоту великосветского бала, и кровавую мясорубку военной бойни...

Его считали киногенералом, баловнем судьбы. А он пахал, буквально загоняя себя в работе. Его сын Фёдор Бондарчук рассказывал мне, что, бывало, по году не видел своего отца – тот или снимался, или сам снимал. В одном из своих предсмертных посланий Сергей Фёдорович буквально проклинает свою немилосердную профессию, само кино, из-за которого он, по сути, был отлучён от семьи, от воспитания детей и даже не смог приехать на похороны своего отца. Неужели и этому надо было завидовать? Всякий ли смог пойти ради искусства на такие жертвы?

Тем не менее на пятом, «революционном», съезде кинематографистов грянул гром. Бондарчука с группой ветеранов советского кино (в их числе Лев Кулиджанов, Станислав Ростоцкий, Евгений Матвеев, Александр Алов и Владимир Наумов) предали остракизму, шельмованию. Тогда за Бондарчука заступился один лишь Никита Михалков, назвав поведение возбуждённой, требующей крови толпы «ребячеством», но его трезвый голос не услышали. Вскоре 20-серийный «Тихий Дон», который Бондарчук собирался ставить для нашего телевидения, свернули, рассудив, что «лучше эти деньги отдать сельскому хозяйству». Сельское хозяйство так до сих пор и не подняли, а режиссёра с мировым именем обрекли на многолетний простой, на безделье, с которым Бондарчук смириться не мог. И когда годы спустя на горизонте возник итальянский продюсер с предложением реанимировать затею с «Тихим Доном», Сергей Фёдорович бросился в этот проект как в омут...

Теперь ясно: это была трагическая ошибка мастера. Во-первых, в силу возраста он был к тому времени уже не в лучшей физической и творческой форме. Во-вторых, под напором продюсера вынужден был пойти на творческие уступки и пригласить на главные роли иностранных звёзд – в частности напомаженную Дельфин Форрест в роли Аксиньи, гей-икону западного кино Руперта Эверетта в роли Григория, что во многом предопределило последующую неудачу экранизации. В-третьих, продюсер, отмыв деньги, интерес к проекту вскоре исчерпал...

– В последние годы своей жизни, – рассказывал мне его сын Фёдор, – отец неотступно думал только о том, как бы закончить картину «Тихий Дон», залёгшую в Италии, и это мучительное ожидание его буквально добивало. Да ещё пятый съезд кинематографистов, я уверен в этом, сыграл свою роковую роль в его стремительном уходе из жизни...

Сам я в последний раз встретился с Сергеем Фёдоровичем на «Кинотавре» в июне 1994 года – за несколько месяцев до кончины мастера. Его великолепная седая грива была такой же могучей, но сам он, помню, был какой-то щуплый, худенький, съедаемый, как я теперь понимаю, смертельной болезнью. Мы сели в тенёчке и проговорили больше часа, переходя время от времени с русского на украинский язык, на котором в силу своих корней оба могли хорошо изъясняться. Он с печалью рассказывал о своих затянувшихся мытарствах с «Тихим Доном», о дорогих для него и, увы, неосуществлённых проектах – «Тарасе Бульбе» и «Божественной комедии». Переживал за судьбу «Мосфильма», куда в результате непродуманной приватизации может прийти чужой дядя и вырубить посаженный Довженко яблоневый сад. Поведал и о своих взаимоотношениях с партией, в которую он вступил поздно – в 50 лет, в год 100-летия Ленина, и из которой вышел «после предательства Горбачёва».

Но это была единственная экспрессивная оценка в его речи. Наоборот, он поразил меня тогда тихой самоуглублённостью и каким-то подлинно христианским смирением. К тому времени сполна «реабилитированный» в общественном сознании, вновь покаянно причисленный его хулителями к сонму классиков, он не стал ни с кем из своих обидчиков задним числом сводить запоздалые счёты.

– Как видите, я остался жив, – спокойно ответил Сергей Фёдорович на мои расспросы о том, как он пережил годы несправедливых гонений. – Всё вытерпел, вынес. Может, потому, что у меня крепкая крестьянская закваска? Конечно, горечь, обида остались. Но поскольку в обществе сейчас идёт полоса примирения, то я решил не держать зла на своих обидчиков, не требовать возмездия. Помните, как в Библии сказано: «Возлюби врага своего». А я человек верующий, православный. Так что пусть мои гонители живут и здравствуют. Они сами себя наказали...

Таким просветлённым, успокоенным, величавым и мудрым, всё познавшим и всё принявшим, он и ушёл в скором времени в Вечность.