Арсений Замостьянов,

заместитель

главного редактора журнала «Историк»

Нынешней осенью исполнится 150 лет со дня рождения Михаила Калинина – одного из самых уважаемых и узнаваемых политиков ХХ века. Сотни городов, улиц, заводов, колхозов носили его имя, а портреты (в дополнение к изображениям другого добродушного дедушки с бородкой) украшали советские школьные классы и кабинеты чиновников. Правда, в последние десятилетия наши массмедиа почему-то упрямо создавали иной образ «всесоюзного старосты», преподнося Михаила Ивановича как некомпетентного и серого «вождя», который считался главой государства лишь по недоразумению, а на самом деле был декоративным «президентом», инертным и безвольным. Однако даже если рассматривать лишь одно направление работы Калинина – железнодорожное, то мы увидим незаурядный ум и реальную пользу от деятельности этого человека.

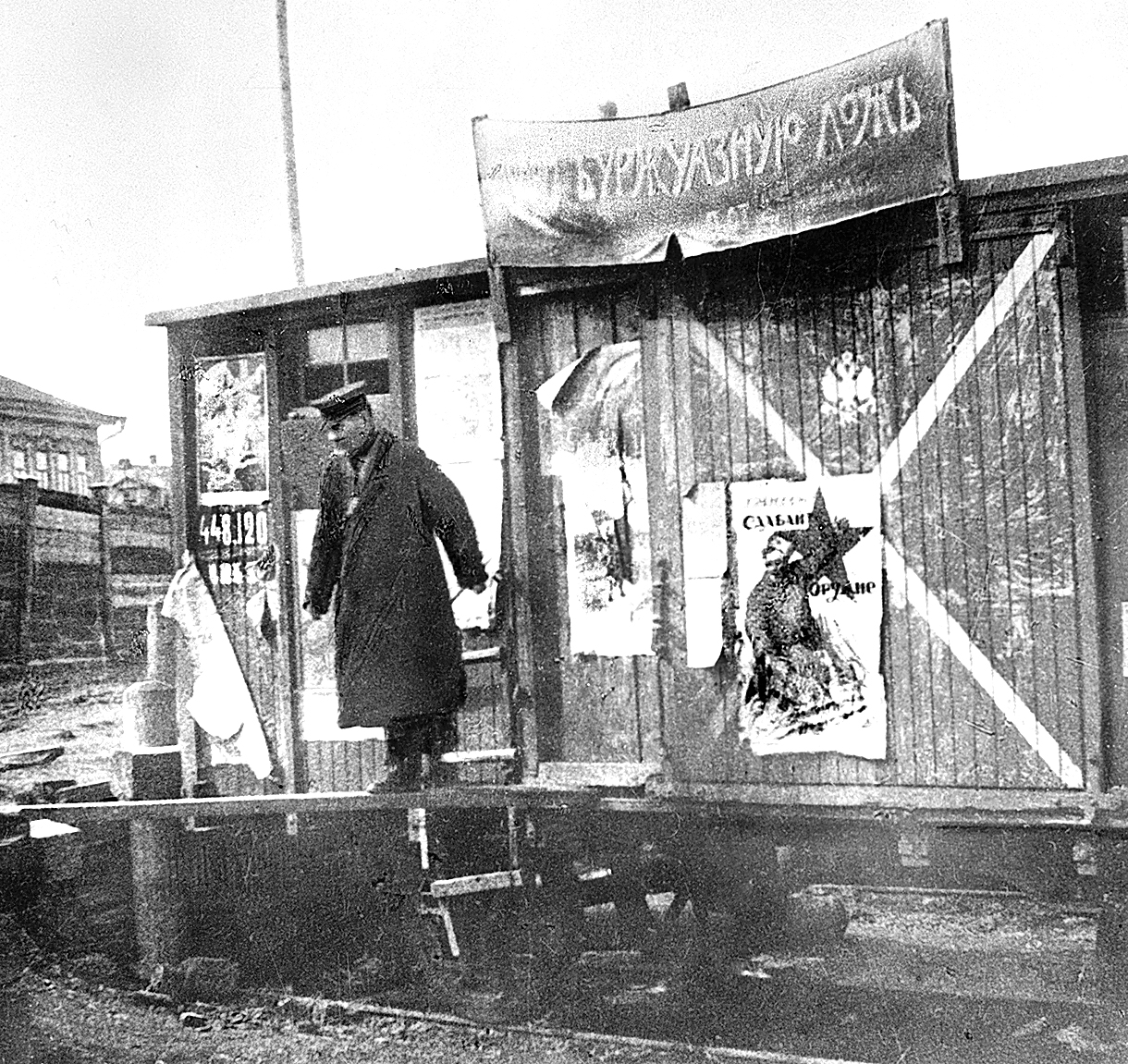

В 1919 году Калинин, только что возглавивший ВЦИК, по предложению Ленина стал руководителем агитационно-инструкторского поезда «Октябрьская революция». В этом необычном железнодорожном составе всё было обустроено не только для жизни его персонала, но и для просвещения. Ведь требовалось нести «партийное слово» в массы, в первую очередь – в районах, где советскую власть не принимали. В поезде «всесоюзного старосты» (так прозвал Михаила Ивановича Лев Троцкий) выходила даже своя газета «Известия», а в одном из вагонов работал революционный суд – трибунал.

Калинин говорил: «Я объезжаю города и сёла России, чтобы, с одной стороны, ознакомиться, насколько укрепляется новый порядок, а с другой стороны, исправить на местах те огромные неурядицы, которые продолжают существовать в тех или иных областях нашей жизни». Решить такую задачу действительно можно было только в агитпоезде. В разное время вместе с Калининым в нём ездили нарком юстиции Дмитрий Курский, нарком здравоохранения Николай Семашко, нарком просвещения Анатолий Луначарский. Калинин ухитрялся уживаться и сохранять добрые отношения со всеми этими ершистыми товарищами. Быть может, поэтому среди нескольких агитпоездов того времени именно калининский стал феноменом продуманной и эффективной пропаганды, а он сам показал себя выдающимся мастером агитации. Только малосведущие журналисты и писатели подчас представляют его примитивным простаком. Это иллюзия. Почитайте его статьи, и вы удивитесь тому, как виртуозно он владел словом.

В 1919–1925 годах «Октябрьская революция» совершила рейсов не меньше, чем все другие агитсоставы и агитпароходы, вместе взятые. Двенадцать раз Михаил Иванович оказывался с поездом на фронтах Гражданской войны. На митингах, которые он собирал, побывали миллионы людей. Он посетил более 50 губерний, около 220 уездных городов, более 280 волостей, около трёх сотен железнодорожных станций, свыше тысячи сёл и деревень от Белоруссии до высоких берегов Амура. Калинин без преувеличения сжился с железной дорогой, со своим «президентским» (по нынешним временам – достаточно скромным!) купе, с полустанками и вокзалами, на которых часто выступал перед разнопёрой аудиторией. Он не любил ни помпезных встреч с оркестрами, ни даже трибун, обитых красным полотнищем, считая, что с людьми следует общаться запросто. «Я уверен, что мы наладим своё хозяйство, что мы наладим рабоче-крестьянскую власть, и эта власть будет самая честная, самая лучшая. Приходя в общественное управление, каждый человек будет чувствовать себя там, как дома», – утверждал Михаил Иванович.

Первыми его собеседниками в любой поездке были машинисты и кочегары. Калинин не отделывался общими фразами и благими пожеланиями, интересуясь тем, как жили железнодорожники, а рассуждал обо всём без розовых очков, на собственном опыте вникая не только в экономическую проблематику отрасли, но и в те мелкие неурядицы и нехватки, что вроде бы и не соответствовали высокому уровню формального главы государства. Например, в родной Тверской (Калининской) области он как-то посетил небольшую избу с маленьким садом-огородом возле железной дороги – там жила семья машиниста, которому случалось возить «всесоюзного старосту». Хозяйка, поборов смущение, пожаловалась гостю, что участок, мол, маловат, семью не прокормить, не вырастить на таком вдоволь ни картошки, ни смородины… Тот не любил обещаний, потому перевёл разговор на другую тему. Они выпили чаю, отведали хозяйских пирогов, и Калинин уехал. Но встречу ту не забыл. Прошли дни, он нашёл время, поговорил с руководителями области – и железнодорожникам «прирезали» по несколько соток. Не только тем, у кого побывал в гостях Калинин, а ВСЕМ по стране! Небольшая поддержка, но важная в непростые годы индустриализации.

В своём родном краю председатель Президиума Верховного совета бывал и во время военного разорения, когда город Калинин отбили у немцев. В то время «дедушка Калиныч» болел, но, превозмогая утомление, выезжал в прифронтовые районы, встречался с бойцами, партизанами, военкорами, работу которых курировал. Особенно важными считал встречи с людьми, пережившими оккупацию. С крестьянами и рабочими он говорил на одном языке, потому что сам был квалифицированным рабочим, а родился в крестьянской семье. В тех поездках поезд по-прежнему был для него и кабинетом, и родным домом, и крепостью.

Калининский состав называли «ВЦИКом на колёсах». Никто из руководителей нашей страны не путешествовал так часто и подолгу. Неудивительно, что Калинин так много внимания уделял проблемам путей сообщения: ратовал о реконструкции магистралей, которые пребывали в плачевном состоянии, о строительстве новых трасс, поддерживал расширение вагоностроительных заводов… Он же стоял у истоков нового – советского – профсоюзного движения железнодорожников, помогал наладить систему профессиональных учебных заведений. «Всесоюзный староста» был пассажиром, а не инженером, но работой машинистов и строителей железнодорожных путей интересовался въедливо, со знанием дела. Во ВЦИК и в Центральном комитете отстаивал права тех, кто в тяжелейших условиях трудился на строительстве новых дорог. Недаром к Михаилу Ивановичу шли за правдой, с жалобами на «злонравных» бюрократов. И он принимал ходоков до последних дней. Точнее, до поездки из Крыма в мае 1946 года, когда смертельно больного Калинина везли в Москву. Это было его последнее путешествие. Государственные похороны, могила у Кремлёвской стены – так завершился путь политика, который провёл в поезде не месяцы, а годы, исколесив всю страну…