Во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска» был показан один из лучших спектаклей минского Национального драматического театра им. М. Горького – бергмановская «Земляничная поляна».

Во внеконкурсной программе фестиваля «Золотая маска» был показан один из лучших спектаклей минского Национального драматического театра им. М. Горького – бергмановская «Земляничная поляна».

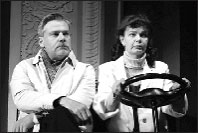

Перевести на язык кинематографа пьесу, то есть текст, созданный в расчёте на специфику театрального действа, сложно, но возможно. Режиссёр и оператор, если они обладают вкусом и чувством меры, привнесут в картину ту динамику, каковой, возможно, недоставало бы спектаклю. А вот произвести обратную трансформацию – поместить в замкнутое пространство сцены киносценарий, да ещё из разряда тех, на основе которых были сняты подлинные шедевры, сохранив колоссальный внутренний «драйв» при абсолютной аскетичности сценографии, – для этого требуется не только дарование, соизмеримое (хотя в чём его измерять, единицы такой ещё не придумано) с талантом авторов фильма, но и немалая отвага на грани взвешенного риска. Вот это труднодостижимое состояние и достигнуто в «треугольнике» Ингмар Бергман – Аркадий Кац – Ростислав Янковский: режиссёр спектакля и актёр, исполняющий в нём главную роль, разделили между собой ответственность за судьбу постановки по сценарию гениального фильма.

Сценарий «Земляничной поляны» Бергман написал, когда ему было почти пятьдесят. Фильм, снятый по нему, считается одним из лучших в его фильмографии. Потому что и писал, и снимал он о самом себе, хотя в ту пору был моложе своего героя больше чем на четверть века. К моменту постановки спектакля Аркадий Кац (режиссёр, имя которого в истории отечественного театра стало почти легендой) и Ростислав Янковский (актёр фантастического таланта и фантастической же скромности, невзирая на все мыслимые звания и регалии – от народного артиста СССР до лауреата премии Союзного государства) были практически ровесниками Исака Борга, уважаемого профессора, отправившегося получать очередную почётную награду, а в итоге совершившего путешествие сквозь всю свою длинную и не очень счастливую жизнь. И путешествие, совершённое в границах сцены, было столь же драматичным, ярким и насыщенным, сколь и то, что удалось совершить в границах съёмочной площадки. И зал, этот зримо-незримый спутник героя, дышал с ним в такт, как одно существо, ибо боль была общей – рано или поздно это мучительное, но необходимое странствие приходится совершить каждому. И счастлив тот, кому, как Боргу, удастся исправить хоть что-то в этой запоздалой работе над ошибками. Хотя ошибка, по большому счёту, одна-единственная. Мы умеем строить карьеру, растить детей, у нас даже получается объясняться в любви. Но вот любить-то мы как раз и не умеем. Не то что ближних – самих себя. Нам не хватает на это времени, и тогда мы – бодрые, подтянутые, успешные – умираем при жизни, не успевая ни отследить, ни осознать, как это с нами происходит.

Романтиков и идеалистов, упорно продолжающих верить в то, что в театр можно идти за надеждой и светом, сегодня, как правило, поднимают на смех. Ни то, ни другое в наши циничные времена особо не котируется. Вот поржать вволю над чем-нибудь пикантно-скабрёзным или пощекотать нервишки (не испачкав при этом ручек) какой-нибудь навозно-бомжовой мерзостью – это другое дело. Наблюдая за этой вакханалией, вспоминаешь лермонтовское «так храм оставленный – всё храм» и мучаешь себя вопросом: так ли? Покидая «Земляничную поляну», понимаешь: так! В театре есть место и мудрости, и добру, и нравственной чистоте. И присутствие их там зависит не от катаклизмов, бушующих за его стенами, а от людей, обитающих внутри них.