, ОРЕНБУРГ

Он был одним из последних учителей в моей жизни. В восьмилетней школе в маленьком сакмарском селе учителя не задерживались – они катились через мою судьбу, как перекати-поле по степи на задах отцовского дома.

«…ЗАКУРИТЬ НЕ НАЙДЁТСЯ?»

Не выдерживая скуки деревенской жизни вдалеке от Большой земли, молодые специалисты уже через пару недель сбегали в город или райцентр. Подвыпившие трактористы зимой в метель часто сбивали световые опоры или ветер срывал провода, и тогда всё село погружалось в допотопный сумрак. Керосиновая лампа, разгонявшая его, да длинные зимние ночи приобщили меня к чтению и сделали фатальным гуманитарием.

Калейдоскопическая смена людей, пытавшихся сеять разумное, доброе, вечное, по причине быстротечности процесса не оставляла заметного следа ни в душе, ни в памяти. Разве только первая учительница – одна сразу на два класса – развивала в нас как могла душевные качества. Уроки арифметики и чистописания сменялись тогда хоровым – на два класса же – исполнением патриотической песни про трёх танкистов. Мир праху добрейшей нашей Нине Корнеевне!

Читать и писать меня научили дома. Ещё в первом классе я одолел адаптированного для детского чтения «Дон Кихота» – книжку про странного взрослого человека, который был чистым и честным в своих стремлениях оградить мир от зла, но мир посмеялся над ним, потому что не нуждался в героях. Рыцарь печального образа навсегда ранил своим мечом моё детское сердце.

Окончив восьмилетку, я поехал продолжать учёбу в немецкое село Егорьевку в двенадцати километрах от моей Орловки. Александр Андреевич Бушуев приехал в Егорьевскую школу за год до нас. Первым, кого Бушуев увидел в школьном дворе, был Паша Никулин – двоечник, симпатяга, хулиган, славившийся тем, что исполнял под гитару уличные песни так, что рыдали даже воспитатели нашего интерната.

– Парень, закурить не найдётся? – басом спросил будущий ученик.

Бушуев не курил.

«КОНСУЛЬТАЦИЯ» ПОД МАГНИТОФОН

«КОНСУЛЬТАЦИЯ» ПОД МАГНИТОФОН

Раньше спорили, какой учитель важнее: предметник, дающий знания, или «воспитатель юношества», закладывающий основы нравственности, патриотизма и социалистической морали? Сейчас, кажется, больше озабочены тем, чтобы хоть кто-нибудь оставался работать в школе.

Для нас Бушуев был каким-то новым типом учителя. Знатоком химии я так и не стал, до конца школьных лет пользовался услугами однокашника Владимира Волкова. Он решал за меня задачи по химии, а я за него писал сочинения по литературе. Но многие признавались потом, что знания, полученные на уроках Бушуева, здорово помогли при поступлении в престижные вузы.

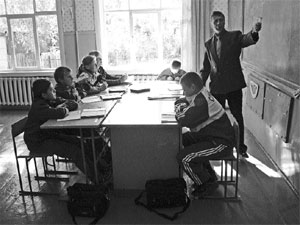

Александр Андреевич не вёл с нами душещипательных и идеологически выдержанных бесед. Он был учителем-другом, и, может быть, впервые (да простят меня десятки других моих учителей) я увидел воочию сельского интеллигента. Бог послал его нам, молодым несмышлёнышам, чтобы мы получили представление о русском человеке-подвижнике. Свет в его классе горел и в ночной мгле, и каждый час работы сидевшего в нём человека был посвящён ученикам.

Своими руками он превратил кабинет химии и биологии в чудо совершенства, где всё двигалось, светилось и звучало. Поверх скелетов и заспиртованных тварей с портретов на стене на нас смотрели умные глаза классиков науки. Александр Андреевич не читал нотаций, не ставил безжалостно двойки, «не сдавал» классному руководителю и родителям. Но становилось как-то по-особенному стыдно, когда тебя уличали в незнании его предмета, – как будто ты предал близкого человека.

Однажды на самостоятельной работе по химии он собрал учебники, положил их на свой стол и сказал, что ненадолго отлучится. Чего скрывать, проверку «на вшивость» мы не выдержали. И как только закрылась дверь, учебники вмиг разлетелись по партам. Начались шумные «консультации» и подсказки. Все были довольны, и, когда учитель вернулся, учебники по-прежнему лежали на столе. Но до проверки наших «блестящих» знаний не дошло: Бушуев… достал из-под стола и включил катушечный магнитофон… Можно было устроить всеобщую выволочку с демонстрацией фактов, как это любят делать многие педагоги, но об этом случае знаем только мы, его ученики выпуска 1975 года.

С Бушуева в школе начались турпоходы и серьёзные занятия спортом. Он научил нас баскетболу, которого до него не было. Виртуозен он был под волейбольной сеткой и на футбольном поле. Серьёзный и сдержанный на уроках, после занятий он не только преображался, но как бы переходил в другую ипостась, оставаясь и в ней недосягаемым образцом. Однажды я оторопел, увидев, как он шёл на руках через весь длинный школьный коридор.

Пан Гималайский – поначалу окрестили мы его за внешность. Но прозвище не привилось, потому что образ туповатого телевизионного героя из «Кабачка 13 стульев» был слишком примитивен, чтобы вместить личность нашего учителя. Ни один ярлык, который любят вешать ученики на своих учителей, не был ему по росту. Застенчивая, даже беззащитная улыбка была обозначением той доброй внутренней силы, которой светились умные глаза и которая исходила от всей его внешности.

Мы повторяли его словечки, старались усвоить его манеру игры на спортплощадке, пытались так же, как он, говорить и улыбаться. Своей доступностью, открытостью он давал нам, подросткам с ломкими характерами, ощущение собственной значимости там, где учителя обычно демонстрируют чувство превосходства. За это мы благодарно никогда не переступали границы дешёвого запанибратства. В играх и конкурсах, на незатейливых классных вечерах, которыми в прошлые 70-е сельская школа обычно разнообразила свой досуг, он был одним из нас, но всегда лучше других – и по сути, и по нашему о нём представлению. Все вместе рядом с ним мы чувствовали себя командой, а каждый в отдельности – личностью.

ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

С последним звонком мы разлетелись по всей стране, а со временем половина класса, местные немцы, милые мои одноклассницы – клары и кати, фогели, цайгеры и квиринги, с которыми когда-то вкусил сладость первых и невинных поцелуев на целомудренных по нынешним меркам школьных вечерах, – уехали в далёкую Германию. Помнят ли они своего учителя? С годами мы меняемся, теряем друг друга, забываем о своих учителях, думая, что они уже не помнят нас (как будто это может служить оправданием для нашей ленивой памяти).

Год назад, в апреле, областная газета «Южный Урал» опубликовала письмо учителя из села Никольское Сакмарского района. Написанное хорошим литературным слогом, оно с болью повествовало о нынешней судьбе сельской школы и её учителя. На уроки труда, писал автор, материалы приходится приносить из дома, в селе некому учить детей, потому что нет жилья для учителей. Какие-то знакомые нотки звучали в этих строках – исполненных мудрой печали и усталого достоинства интеллигентного человека. Взглянув на подпись, почувствовал, как забилось сердце. Конечно же, это был наш добрый Александр Андреевич. Знаю, что многих это письмо задело тогда, и замглавы областной администрации вместе с завроно ездили в Никольскую школу. Школе выделили на развитие базы сто тысяч рублей.

Первым движением души было написать Александру Андреевичу, заверить, что есть ещё ученики, которые вспоминают его с благодарностью и готовы прийти на помощь. Но суета, неуверенность в том, помнит ли он меня (ведь три десятка лет минуло!), отодвигали чистый лист бумаги на край стола, где он со временем затерялся среди других бумаг.

Совсем недавно в нашу редакцию пришло письмо. «Здравствуй, Саша, – писал мне Александр Андреевич Бушуев. – С удовольствием слежу за твоей творческой биографией. Видел тебя по телевизору, где ты рассказывал о поездке в Иерусалим. Приезжай в гости в Никольское. Ведь здесь недалеко – минут пятьдесят на автомобиле». Стало вдруг нестерпимо стыдно, как тогда, на «магнитофонной» контрольной.

К дому Бушуевых мы приехали с одноклассником и давним другом Владимиром Волковым, ныне руководителем одного из районных хозяйств. Дом врос в ухоженный огород, ограниченный надворными постройками. Жизнь учителя на селе всегда была связана с землёй, хозяйством. Сельские педагоги никогда чистоплюями не были. А по нынешним временам без хозяйства просто не выживешь.

В дверях появился сам хозяин. Сбежал с крылечка, застёгивая на ходу свежую рубаху, – только что приехал с сенокоса. Улыбка до ушей – детская, неподдельная.

– Ну, ребята, такой мне праздник устроили! – раскидывая руки, бросился к нам. Обнялись с поседевшим, но не старым ещё нашим учителем. Нас ждали – супруга Алла Павловна, дочь Анна, родившаяся через год после выпуска нашего класса – когда наконец-то освободилось место в его родной Никольской школе, и Бушуевы вернулись на родину. Маленькая внучка Аллочка, взобравшись на колени к деду и обняв его, объявила нам, что дед очень хороший. Да мы и сами это знали.

Александр Андреевич поведал, что двадцать пять лет преподавал химию и биологию, несколько лет директорствовал, десять лет был военруком. По выслуге лет получает пенсию в две тысячи рублей, жена как медработник – чуть больше тысячи. Сейчас Бушуев преподаёт уроки труда. Зная его рукастость, уверен: ученикам в мастерских не скучно, и время ребята проводят с пользой. Часы по биологии и химии были бы не лишними, но кормят учителя не они, а хозяйство, поэтому пришлось от них отказаться. В советское время да и после него Бушуев летом вместо отпуска садился за штурвал комбайна – мужские руки в страдную пору в селе до каждого мизинца на учёте.

…Куда делась стыдливость деревенская, совестливость вековая, когда настало время лихих переделов и бросились все делить колхозное имущество? Стали паи раздавать – в суете бестолковой, а может, и специально ничего никому не объясняли. Врачи да учителя не у дел оказались – вроде бы как нахлебники, которым в колхозе ничего не принадлежит. Ладно бы просто обидели невниманием, но владельцам паёв со временем стали выделять сельхозпродукцию. На пай до тонны зерна дают. Опять же тем, у кого они есть.

Постыдное это дело – судиться со своими, но пришлось учителям отстаивать права на существование. До Верховного суда дошли, но оттуда дело равнодушно сбросили вниз: сами, мол, разбирайтесь. Историю эту Александр Андреевич рассказывал, не жалуясь, а как смешной анекдот, парадокс судьбы: вот, мол, случится же такое.

ОТ ПРАДЕДА ДО ПРАВНУКА

Конечно, не могли мы не побывать в школе, на рабочем месте Александра Андреевича. С первого шага по его территории мы вновь окунулись в ту неповторимую атмосферу, которую он создаёт своим присутствием. Есть в Оренбурге Дом памяти, в Никольском его заменяет кабинет Бушуева. Это необычный музей, в котором история школы врастает в историю села, где судьбы всех его жителей – от прадедов до правнуков – сходятся, как в едином фокусе. Фотографии, бесчисленное множество снимков, запечатлевших жизнь учеников и их родителей, позволяющие буквально по дням восстановить историю каждого класса и чуть ли не каждую биографию ученика. Известные люди Никольского, знаменитые земляки, живописные портреты героев войны, собранные по дворам фотографии и сведения о без вести пропавших на фронте…

А рядом у окна парта-экспонат, за которыми мы ещё сидели, с чернильницей, перьевой ручкой, перочисткой и смешной портфель, с которыми вся страна когда-то ходила в школу. Дневник троечника и отличника. Протоколы педсоветов школы начиная с 1954 года. Отзывы о службе бывших учеников из воинских частей, куда военрук Бушуев посылал приветы из родной школы. «Фотоплёнка стоила тогда тридцать пять копеек», – вспоминает Александр Андреевич.

Сейчас фотолетопись за свой счёт сельский учитель позволить себе не может. Два года работы он отвёл созданию макета села Никольского, на котором всё оно как на ладони. Но и здесь имеются потери: многие здания за время перестройки и реформ уже разрушились. Макет Бушуев переделывать не стал: этот ход событий тоже история, которая не должна потакать равнодушию и беспамятству.

Кто, если разобраться, мы для Александра Андреевича Бушуева – один из десятков (!) классов, во многом обычные и неприметные ребята. Но в его архиве отыскались и наши фотографии. Фантастика, но весь мой класс помнит по именам! На прощание Александр Андреевич подарил коробочку с чёрно-белыми негативами, которые остались у него с той поры. Дома с помощью видеоадаптера я на полдня, как на машине времени, умчался в годы своей школьной юности. Это был такой подарок, который трудно и представить.

Один из экспонатов в музее Бушуева – нарисованное красками огромное древо школьной жизни, где ветвями являются директора, а золотыми яблоками – выпускники с золотыми медалями. Есть на древе ветка и с фамилией Бушуева. Но в масштабах страны такие учителя, как он, – не ветки, а скорее, садовники, взращивающие древо нации.

– Школа – это маленькое государство, – вспоминаю я слова Александра Андреевича, – и оно должно сопротивляться.

Но кому и почему? А чем же тогда занимается большое государство? Почему в осаде оказались полуразрушенные бастионы старой школы, несмотря ни на что сеявшей разумное, доброе, вечное? Дон Кихот из детской книжки вдруг ожил в наши дни в лице Бушуева и других учителей, которые были наперечёт во все времена и которые сейчас почти уже в одиночку окучивают саженцы детских душ и характеров.

Можно очень хорошо научить ученика своему предмету. И тогда вокруг будет много прекрасных специалистов. Но если не воспитывать душу, рухнет мир, ибо когда из школы уйдёт последний Учитель, из неё уже не выйдет Человек.

Александр СТАРЫХ

Александр СТАРЫХ