В нём прослеживается перспектива развития самого массового, демократического направления искусства – народного художественного творчества.

Кафедра Ю.И. Громова одна из первых в стране вслед за ГИТИСом и Московским институтом культуры в 60-х годах прошлого века дала импульс ускорения вузовского хореографического образования. Вслед за кафедрой Ю.И. Громова открылось в стране 34 вуза с направлением подготовки специалистов-хореографов.

Творческое долголетие, заложенное Громовым в своё детище – кафедру, кроется в способности мастера к неустанному саморазвитию, эксперименту. И что особо примечательно, способности прогнозировать будущее в судьбах хореографии и её возможный вектор развития отечественного танца в разных его направлениях.

Ю.И. Громов – коренной ленинградец, как говорится, с балетными генами (мать – балерина, в дальнейшем известный педагог классического танца), получил знания, выучку в Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Он прошёл блистательную школу великих учителей танца А.Я. Вагановой, Ф.В. Лопухова, а также В.И. Пономарёва, И.Д. Бельского, Н.И. Ивановского, Б.А. Фенстера, И.Э. Коха. Это было невозможно без неустанного самосовершенствования во всём, и Ю.И. Громов до конца оставался верным этому принципу. Он положил его в основу руководства кафедрой и воспитания своих учеников.

Стратегической составляющей кафедры хореографического искусства остаётся сохранение, укрепление и развитие отечественной школы балета – одной из лучших в мире. Она основа всего – классики, академических форм характерного танца, народно-сценического, бального и др. Это подтвердил опыт мирового хореографического искусства XX столетия.

Всякое «выхолащивание» сути искусства превращает его в бездушную систему брутальной гимнастики, лишённой даже намёка на образность.

Одна из причин долголетия и стабильного развития кафедры под руководством Ю. Громова кроется в выработке на протяжении десятилетий оптимальной стратегии подготовки кадров в сфере народного хореографического творчества (балетмейстеров-педагогов студий, клубов, театров танца, ансамблей всех основных направлений от классики, народно-сценического танца до современного спортивно-бального, джаз-танца, эстрадного танца). При всех катаклизмах общественного развития народное творчество остаётся хранилищем творческой, созидательной энергии народа, неисчерпаемым источником развития профессионального искусства, открытия новых талантов из самых широких слоёв россиян. Потребность в художественном воспитании детей, юношества, самовоспитании взрослых относится к устойчивому элементу российской культуры, служит причиной её воспроизводства в любых неблагоприятных социальных условиях. Как сказал один мудрый человек, наука совершенствует человеческий разум, а искусство – душу.

На кафедре танцевальное искусство не коснулось никаких «изысков» безобразного на сцене, наводнившего различные подмостки, особенно в 1990-е годы. Громов искал и открывал пласты народной танцевальной культуры, давал им сценическое претворение, огранивал, как искусный ювелир, инструментом классической школы танца.

На первых этапах становления кафедры внимание было приковано к народно-характерному танцу. Это отражало тенденции основных балетных сцен России. Достаточно вспомнить, какую важную роль играли народно-характерные танцы в балетах Р. Захарова, В. Вайнонена, П. Гусева, В. Чабукиани, Ю. Григоровича. Сцены из балетов «Пламя Парижа», «Гаянэ» включались в учебный и концертный репертуар студентов кафедры Ю.И. Громова. Кроме того, здесь была создана целая сюита русских народных танцев, которые впоследствии составили на кафедре своеобразный «Театр танцев народов мира». Юрий Иосифович ответил на зов времени, отражённый когда-то в известном высказывании балетоведа, автора либретто многих современных балетов Ю. Слонимского: «Перед нами стоит задача овладеть фольклором всех народов мира». Стремление Громова перекликалось с поисками Игоря Моисеева.

На протяжении всего развития кафедры, её творческого метода, формировалась Громовым команда единомышленников. Они собирались десятилетиями из числа самых одарённых, лучших в своём деле – и в Театре оперы и балета С.М. Кирова (ныне Мариинский), и на сцене Малого театра оперы и балета им. М.П. Мусоргского (ныне Михайловский), и в Государственном театре им. Л. Якобсона, а также среди мастеров народного танца и бальной хореографии. В разные годы с кафедрой сотрудничали такие выдающиеся мастера хореографии, как народные артисты СССР Н. Дудинская, Н. Долгушин, заслуженные артисты С. Фадеева, легендарный А. Сапогов, историк балета с мировым именем В. Красовская. В настоящее время с кафедрой сотрудничают народные артисты СССР, лауреаты государственных премий Г. Комлева, О. Виноградов (художественный руководитель кафедры) и многие другие представители разных направлений хореографического искусства и спортивно-бального танца.

Важным предвидением Ю. Громова было стремление к созданию театра танца. Это позволило создать учебный и концертный репертуар кафедры широкого диапазона: от одноактных балетов («Копелия» Л. Делиба; «Свадебный кортеж» Д. Шостаковича, хореография Л. Якобсона; фрагменты из балета «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Гаянэ» А. Хачатуряна) до блистательных танцевальных номеров («Цыганский танец» Я. Табачника; «Испанское каприччио» Н. Римского-Корсакова, поставленное А. Сапоговым, русские танцы, танцы народов России и мира).

Другое важное предвидение Громова, которое получает развитие в деятельности кафедры, – это опыты в области современной хореографии, которые демонстрируют сочетание стилистики разных направлений танцевального искусства. В настоящее время крупнейшие российские, европейские, американские хореографические труппы практикуют сочетание разных стилевых ипостасей танца (М. Бежар, Дж. Ноймайер, И. Киллиан, П. Лакотт, Б. Эйфман и др.).

Интерес кафедры к анализу традиций и новаций текущих практик хореографического искусства проявляется в создании научно-методических трудов («Основы подготовки специалистов-хореографов» – монографии выдающихся мастеров танца XX века), ежегодной Межвузовской научно-практической конференции «Танец в диалоге культур и традиций». Важной заботой кафедры является подготовка педагогической смены, которая осуществляется через аспирантуру и магистратуру.

Для кафедры, созданной Ю.И. Громовым, танец – источник и носитель текстов художественной гуманистической культуры, образ человеческой гармонии и красоты. Пушкинская формула самобытности русской хореографии – «душой исполненный полёт» – является проявлением исполнения красоты и мечты об идеальном человеке, совершенном телом и душой.

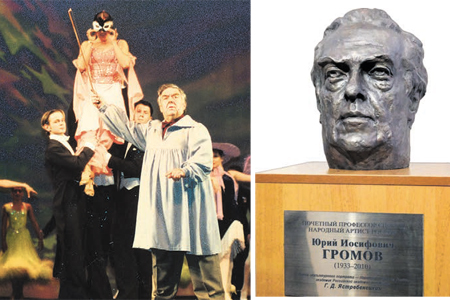

ФОТОФАКТ

Премьеру Московского областного государственного академического театра «Русский балет», заслуженному артисту России Дмитрию Котермину за достижения и вклад в развитие исполнительского мастерства присуждён главный профессиональный балетный приз России – «Душа танца» в номинации «Звезда балета».

Приз учреждён журналом «Балет» совместно с Министерством культуры РФ в 1994 году и присуждается каждый год мастерам хореографии, балетмейстерам, композиторам, дирижёрам, художникам, педагогам, а также журналистам, освещающим достижения в искусстве танца. В «Русском балете» Дмитрий Котермин уже шестнадцатый год. Его хорошо знают и любят не только в Москве и Подмосковье, его выступлениям горячо аплодируют в театрах российских регионов и за рубежом.

Природа одарила его ярким лирико-романтическим дарованием. Котермин блестяще исполняет ведущие партии в классических балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Золушка», «Дон Кихот», «Семь красавиц», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», в современных балетах – например, в авторской постанове Вячеслава Гордеева «Последнее танго» на музыку Астора Пьяццоллы.