Василий Нацентов

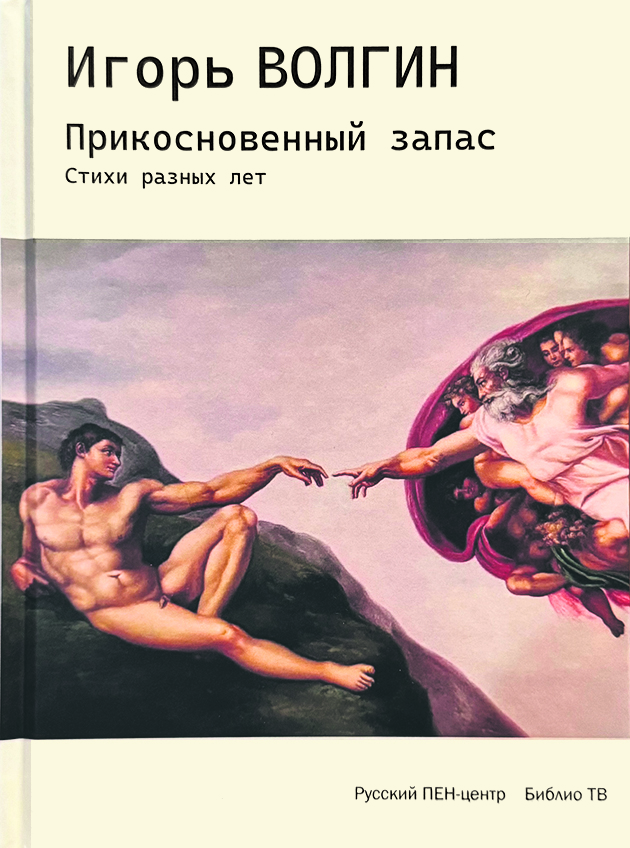

Игорь Волгин. Прикосновенный запас: стихи разных лет. – М.: Русский ПЕН-центр; Общественная палата деятелей культуры и искусства. – 376 с. – 1000 экз.

Пять лет назад я участвовал в опросе о самом ярком дебютанте уходящих десятых. Долго перебирал имена своих ровесников, но никак не мог остановиться на ком-то одном – многие в это время, сытое и предгрозовое, начинали, некоторые даже сумели пробиться в серьёзную литературу. Но чей дебют был самым выразительным, самым заметным? И вдруг вспомнилась строфа:

Этот мальчик желает пробиться,

примелькаться, вписаться в строку,

удостоиться званья провидца,

очутиться в известном кругу…

Игорь Волгин! Заговоривший после тридцатилетнего молчания – какой ещё поэт может себе такое позволить! – смело, свежо, современно. С моей стороны это была, конечно, некоторая дерзость – назвать дебютантом знаменитого Волгина, но я всё-таки решился. Это было правдой. Появился новый поэт – по-настоящему молодой, сильный. Игорь Леонидович тогда написал мне: «Привет от дебютанта – дебютанту!»

За тридцать лет поэтического молчания Игорь Волгин стал видным историком, исследователем русской литературы, крупнейшим специалистом по Достоевскому, автором великолепных книг, переведённых на многие языки и обозначивших новый виток в развитии мировой исторической прозы. «Последний год Достоевского», «Родиться в России», «Колеблясь над бездной», «Пропавший заговор», «Ничей современник», «Странные сближенья» – в этих книгах не только и не столько история литературы, но история самой России, сложная, противоречивая. Стоит сказать и об авторской программе Игоря Волгина «Игра в бисер», лучшей передаче на нашем телевидении, о журфаке МГУ и Литературном институте, где Игорь Леонидович много лет профессорствует, о легендарной студии «Луч», из которой вышли почти все современные поэты, о Фонде Достоевского… Всё это – Волгин! Но в первую очередь, думаю, всё-таки поэт…

Впервые я прочёл его стихи в блестящем эссе Евгения Евтушенко «Поздние, но не запоздалые стихи» и сразу же, с ходу запомнил их наизусть: «гениальное до строчки» «Я родился в городе Перми…», «Отец уже три года не вставал…», другие вещи, которые идут со мной по жизни, помогают жить.

Евтушенко писал: «Я давным-давно заждался стихов, которые были бы так блистательно созданы из собственных, а не взятых взаймы образов, интонаций и даже, чего уже никак не ожидалось, из ювелирно выточенных тоже своих-своишеньких ошеломляющих рифм, когда казалось, что они безвозвратно истощились и не возродятся, да ещё в какой-то волшебной контекстовой неслучайности». Евгению Александровичу, которым тогда, в школе, зачитывался (как когда-то и сам Волгин), я верил безоговорочно.

И вот передо мной книга избранных стихов Игоря Волгина «Прикосновенный запас», вышедшая в этом году в серии «Библиотека Русского ПЕН-центра». Почти четыреста страниц. Многие стихи я, конечно, хорошо знаю, но всё равно перечитываю – от настоящей поэзии трудно оторваться.

Каждое стихотворение отмечено условной временной привязкой – XX или XXI век, хотя почти всегда можно догадаться – как и у многих больших поэтов (вспомним Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого), ранние и поздние стихи значительно отличаются.

В этой книге перед нами два поэта – два разных Волгина.

Первый – ранний, шестидесятнический, часто восторженный, полный надежд.

Мрачнеют сосны, –

жертвенный костёр

уже бушует в близости опасной!

И, как орган, заполнивший костёл,

гудит в них ветр,

безумный и ненастный.

Вспоминается Левитанский: «Огромный медленный костёр / в конце аллеи где-то / гудит, как траурный костёл, – / там отпевают лето». Это 1959 год. Какое особенное, сразу ясное, но едва ли просто объяснимое родство интонаций! И дело не только в рифме «костёр» – «костёл», благодаря которой я вспомнил Левитанского и которая, кстати сказать, на излёте «оттепели», уже после танков в Праге, всплывёт и в шуточно-грустной песенке Юрия Визбора «Велосипед». И в этих сближениях нет никакой странности – «очевидно, такая эпоха», как сказал другой поэт.

Вот ещё из тех ранних волгинских тетрадей:

Я вас люблю, ночные города,

как девушек, застигнутых весною.

Я по бульварам шляюсь до утра,

обрызганный машиной поливною.

Одна из главных и говорящих примет «оттепели» – поливная машина, когда, казалось, сама природа хотела очиститься от страшных десятилетий сталинизма. Вот у Евтушенко, например: «Сопя, ползёт машина поливная, / смывая пыль с асфальта и давая / возможность отражения огням». Белла Ахмадулина и вовсе сравнивает себя с ней: «Вокруг меня приплясывали дети, / как около машины поливной».

Игорь Волгин отлично вписывается в ту эпоху, хотя и, как замечает Евтушенко, не написал «ничего такого, что попало бы в главную болевую точку происходящего и неотдираемо приклеилось к памяти», но ведь и «не испортил своего имени ни плохими стихами, ни плохими поступками, как это случилось со многими».

Впрочем, Волгин такой же, да не такой. Да, здесь и стихи о строительстве московской кольцевой дороги, и о концерте на Братской ГЭС, но голос его чуть уязвимей, чуть скромнее – и он нисколько не стесняется этого, хотя нигде не говорит напрямую, как это иногда делали «тихие лирики». Волгин – лирик «городской», «шумный», он должен читать перед огромной толпой у памятника Маяковскому. Стихи его на первый взгляд сугубо шестидесятнические, узнаваемые, а всё ж таки свои, волгинские – как будто уже из совсем другой эпохи, из наступающих семидесятых.

* * *

За пять минут до битвы Курской,

как водится, в тени ветвей,

на полосе ничейной, узкой

шальной защёлкал соловей.

За пять минут до канонады,

в лесу, на линии огня,

он выводил свои рулады,

в ночи отчаянно звеня.

Но бог войны, тоской объятый,

с азартом сумрачным в крови

воскликнул: «Чур, певец проклятый,

певец небес, певец любви!»

И пушки грянули. И с тыла

рванулись танки на простор.

…И в мире стало всё как было,

как всё в нём было до сих пор.

Эти стихи – явление уже не шестидесятническое, а скорее семидесятническое, когда нормой стало не счастливое и восторженное, но правдивое, часто страшное. Такое миропонимание идёт, может быть, не столько от поэзии, сколько от прозы – той самой русской, психологической. В этом смысле уход Волгина-поэта в историю и в исследовательскую прозу, в Достоевского кажется вполне логичным.

Игорь Леонидович часто повторяет, что поэзия не прощает измен, даже с Достоевским. Но я снова позволю себе небольшую дерзость: никому не прощает, а Волгину простила!

Вот первое стихотворение после трёх десятилетий молчания. Февраль 2011 года.

* * *

Времени всё истончается нить,

как ты ни нукай.

Надо бы что-нибудь сочинить

перед разлукой.

Может быть,

в прозе излить свою желчь –

в чёрта ли, в Бога ль –

и, написавши, немедленно сжечь,

плача, как Гоголь.

И расточится мой дивный талант

в замяти росской,

и не почтит меня жлоб-аспирант

вежливой сноской.

И умиленье мой тихий отвал

вызовет в детях,

ибо не слишком я их доставал,

канувший в нетях,

где неизбывных грехов моих рать

мама лишь видит…

Как бы мне к жизни своей подобрать

сносный эпитет?

Может, и вправду забацать стишок

с рифмой-подлюгой,

может быть, выпить на посошок

с давней подругой?

Глядь, на исходе осеннего дня

в Первопрестольной

други-поэты помянут меня

с грустью пристойной.

И завиляет обрубком хвоста

пёс мой подлиза.

И, похмелившись, отверзнет уста

бедная Лиза.

Рифма-подлюга у Волгина действительно очень уж хороша, не просто точна – грациозна! Прав Евтушенко – это «наслаждение для того, кто в этом деле соображает».

Сегодняшний Волгин – мастер. Это не просто ювелирное, образцовое ремесло, которое, нужно сказать, было и в ранних стихах, не просто жизненный опыт, но потрясающая смелость, настоящая прямота – лирическая, благородная публицистика высокой пробы, которой сейчас нет ни у кого.

* * *

Только слышь, да не видь,

если в небе ревущая сила…

– Нас не будут бомбить? –

пятилетняя дочь вопросила.

И, познаньями горд,

я ответствовал мудро, как Плиний:

– Не боись, это борт

Заурюпинских авиалиний.

Больше там никого!

Лишь, гадая, где чёт, а где нечет,

бдят войска ПВО

да беспечная птаха щебечет.

И над кнопкою «off»,

отрешённый от страсти и гнева,

задремал Саваоф –

и отведала яблока Ева.

Что же, выпьем крюшон.

Поиграем, как водится, в прятки.

Значит, грех разрешён –

и никто не страшится обратки.

Перед нами современный поэт – современнее многих молодых, отрабатывающих ту или иную повестку. Потому что главное не то, о чём, но то – как! Первичен язык. Остальное потом. И как настоящий современный поэт Волгин этой современности противостоит. Вспомним Цветаеву: «Быть современником – творить своё время, а не отражать его. Да, отражать его, но не как зеркало, а как щит. Быть современником – творить своё время, то есть с девятью десятыми в нём сражаться, как сражаешься с девятью десятыми первого черновика». Поэт в этом сражении всегда безжалостен. У Волгина эта безжалостность самая трудная и самая благородная – к себе.

Дочь моя то плачет, то смеётся –

это вышло, то не удалось.

…Как ни грустно, нам с тобой придётся

обживать грядущее поврозь.

Зарастай быльём, моя могила!

Но и в благовонии кадил

буду знать – меня ты не простила,

что так поздно я тебя родил.

Волгин разнообразный, сложный поэт. Каждое новое стихотворение достойно отдельного разговора. Есть вещи просто грандиозной, эпической мощи:

Мне дочери нынче явились во сне:

все трое – печальны, все трое – одне.

…

Я руки в отчаяньи к детям простёр.

– Ты плачешь, – сказала одна из сестёр.

– Ты плачешь, –

меньшая промолвила дочь, –

но слёзы твои превращаются в ночь.

Напрасно ты наше смутил забытьё.

Ступай, нам неведомо имя твоё.

…

И молча три тени склонились ко мне.

– О дети… – шепнул я и умер во сне.

Может быть, что-то равное по силе мог бы написать Юрий Кузнецов. Это ведь одно поколение: Бродский (1940), Кузнецов (1941), Волгин (1942). Но трудно найти настолько разных поэтов.

Все приходящие после шестидесятников не очень-то любили их, продышавших «оттепель». Из больших поэтов только Волгин – благодарный последователь, «шестидесантник» (словечко Евтушенко), не отвернувшийся от традиции свободного, ясного и открытого слова, завоевавший её. Если у кого сегодня и учиться – так это у Волгина. Он передаёт не мёртвую позолоченную статуэтку традиции и даже не живой её огонёк, но самый способ добывания огня. Это дорогого стоит.

Игорь Волгин – один из самых необходимых сегодня поэтов. Это, правда, не все ещё понимают. Да и Игорь Леонидович, думаю, своё самое главное ещё не написал. Так что всё впереди – и у поэта, и у его читателя. И это действительно счастье.