О фильме Валентина Непомнящего «А. Пушкин. «Евгений Онегин» на канале «Культура»

Современный философ А. Пятигорский писал: «Быть убедительным – главное качество актёра. Актёр не может быть философом: ему верят». В случае с Валентином Непомнящим этот, казалось бы, бесспорный афоризм приводит в недоумение. Потому что Непомнящий, филолог с явной склонностью к философствованию, одновременно оказывается прекрасным актёром. По мере того, как знакомишься со всеми восемнадцатью сериями его «Евгения Онегина», постепенно начинаешь верить, что читать роман надо именно так, как он это делает, что это и есть единственно адекватное звучание пушкинского романа в стихах. Были у Непомнящего замечательные предшественники, например Сергей Юрский, ещё многие помнят его исполнение – оно тоже звучало на редкость убедительно. Не буду их сравнивать. Скажу только, что то, как Непомнящий исполняет письмо Татьяны, кажется мне чтением «с прорывами в гениальность». Здесь всё по-новому: интонация, ритм, точно найденные логические ударения. Неудивительно, что вольно или невольно не Онегин, а именно Татьяна у Непомнящего становится центральным лицом романа. С ней связан религиозный пафос исполнителя, звучащий сильно, но без всякого унылого морализма.

Современный философ А. Пятигорский писал: «Быть убедительным – главное качество актёра. Актёр не может быть философом: ему верят». В случае с Валентином Непомнящим этот, казалось бы, бесспорный афоризм приводит в недоумение. Потому что Непомнящий, филолог с явной склонностью к философствованию, одновременно оказывается прекрасным актёром. По мере того, как знакомишься со всеми восемнадцатью сериями его «Евгения Онегина», постепенно начинаешь верить, что читать роман надо именно так, как он это делает, что это и есть единственно адекватное звучание пушкинского романа в стихах. Были у Непомнящего замечательные предшественники, например Сергей Юрский, ещё многие помнят его исполнение – оно тоже звучало на редкость убедительно. Не буду их сравнивать. Скажу только, что то, как Непомнящий исполняет письмо Татьяны, кажется мне чтением «с прорывами в гениальность». Здесь всё по-новому: интонация, ритм, точно найденные логические ударения. Неудивительно, что вольно или невольно не Онегин, а именно Татьяна у Непомнящего становится центральным лицом романа. С ней связан религиозный пафос исполнителя, звучащий сильно, но без всякого унылого морализма.

Когда актёр, только что прочитавший фрагмент пушкинского текста, предстаёт на экране в качестве профессионального пушкиниста, который много лет вдумывался в каждое слово «Евгения Онегина», актёрская убедительность начинает конкурировать с доказательностью интерпретатора. И вопреки Пятигорскому одно ничуть не мешает другому. При всём многообразии наблюдений, трактовок, комментариев Непомнящего, по существу, главным центром, к которому стягиваются все остальные смыслы, оказывается для него одно из самых трудных для понимания мест романа – его финал с заключительными словами Татьяны: Но я другому отдана / И буду век ему верна.

Когда актёр, только что прочитавший фрагмент пушкинского текста, предстаёт на экране в качестве профессионального пушкиниста, который много лет вдумывался в каждое слово «Евгения Онегина», актёрская убедительность начинает конкурировать с доказательностью интерпретатора. И вопреки Пятигорскому одно ничуть не мешает другому. При всём многообразии наблюдений, трактовок, комментариев Непомнящего, по существу, главным центром, к которому стягиваются все остальные смыслы, оказывается для него одно из самых трудных для понимания мест романа – его финал с заключительными словами Татьяны: Но я другому отдана / И буду век ему верна.

Мы помним, как трудно было Белинскому объяснить этот финал. После долгих рассуждений критик приходил к выводу, основанному на донельзя традиционных, рутинных для его времени формулировках: Татьяна жертвует чувством во имя долга. Нерешённым оставался вопрос, перед кем же она исполняет этот долг – перед обществом, перед Богом, перед собой? Достоевский продвинулся ненамного дальше, хотя его ответ звучал более чётко: Татьяна поступает в соответствии со своими нравственными и религиозными убеждениями. Непомнящий рассуждает на эту тему интереснее и глубже. Коллизию долга и чувства он трактует как порождённую рационалистическим сознанием, для которого природа и связанное с ней чувство требуют удовлетворения любых индивидуальных потребностей, а разум и вскормленное им представление о долге заставляют ограничивать собственные желания ради возможности благополучного сосуществования с другими индивидуальностями. Использованное в качестве эпиграфа к четвёртой главе изречение Неккера «Нравственность в природе вещей» имеет примерно такой же смысл. Но в контексте пушкинского романа оно наполняется иным содержанием. Долг, исполняемый Татьяной, продиктован, как поясняет Непомнящий, её же чувством, её же любовью к Онегину, она расстаётся с ним во имя любви к нему. Слова остаются теми же, «природа вещей» понимается по-иному.

Чтобы понять эту разницу, можно вспомнить, как на словах совпадали друг с другом Чернышевский и Владимир Соловьёв. Каждый из них утверждал, что нравственность заключена в природе человека. Но Чернышевский под природой понимал социально-биологическое начало личности, Соловьёв – искру Божию, живущую в человеческой душе. Непомнящий подчёркивает, что в пушкинском романе многовековая трактовка нравственных законов оказывается поставленной на новые основания, а вместе с тем оказывается переинтерпретированной и природа человека, природа мира, «природа вещей».

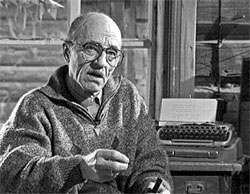

У Непомнящего – типично профессорская внешность. Серьёзность, высокий лоб, большие очки, прекрасно поставленная речь. И в то же время он легко перевоплощается в актёра, потому что в нём живёт какой-то детский задор, по-детски непосредственный интерес к предмету, которым он занят. Этот интерес заражает. Сразу хочется, как друзьям Тома Сойера, вместе с ним «красить забор».

Но органичность, с какой сочетаются в сериале чтение текста и его интерпретация, обеспечена не только тем, что и то и другое гармонично уживаются в личности исполнителя. Создатели фильма нашли убедительный ритм чередования этих двух элементов. Решая свою задачу, режиссёр, оператор и редактор мощно поплыли против течения. Поэтика современного телесериала – это поэтика клипа. Кадр должен меняться каждые тридцать–сорок–пятьдесят секунд. Главным считается видеоряд, будоражащий зрителя, не позволяющий ему погрузиться в созерцание, обгоняющий в своей динамике самые высокие скорости восприятия. Даже лучшие мастера документально-художественных сериалов почти всегда подчиняются этому правилу. Ничего этого нет в фильме Непомнящего. Главное здесь – это пушкинское слово, и если исполнитель считает, что оно должно удерживать зрительское внимание восемь–десять–двенадцать минут непрерывно, то оно так и звучит. Конечно, оператор «оперирует» крупным и средним планом, иногда слегка меняя ракурс. Но резкие смены происходят только тогда, когда это продиктовано ритмами переходов от слова романа к слову истолкователя. И наконец есть ещё третий элемент, участвующий в структурной организации фильма. Это природа, пейзажные кадры, которые вводятся в том же неспешном, несуетном ритме, позволяя зрителю погружаться в спокойное созерцание. На фоне современной телепоэтики такой медленно струящийся пейзаж кажется чем-то бесконечно новаторским.

Казалось бы, три основных элемента фильма соединены совершенно безыскусно, но думается, что эта простота обманчива. Для Непомнящего очень важна композиционная симметрия романа, он часто приводит убедительные на этот счёт примеры. Повторные образы в «Онегине» возникают в строго определённых точках, маркируя соотношения частей и сюжетные повороты. Но симметрия – это тот же ритм, та же жизнь ритма. Потому неудивительно, что и сам фильм организован ритмически: непосредственное восприятие текста, его понимание и созерцание природных картин, пульсируя, сменяют друг друга таким образом, что почти физически настраивают зрителя на волну контакта с романным миром. Так оформляется в сущности новый для нашего телевидения жанр.

А в итоге даже для того, кому текст «Евгения Онегина» прекрасно известен (как известны и разнообразные трактовки таких замечательных его интерпретаторов, как Ю.Н. Чумаков, С.Г. Бочаров или Ю.М. Лотман), возникает удивительный эффект. Фильм застигает привычное восприятие врасплох, и даже искушённый зритель оказывается в роли «новенького», как будто впервые вступая в ту реку, в которую, как нам пытаются внушить, нельзя вступить дважды.

Лишь одно досадное обстоятельство связано с показом этого фильма. Он шёл в самое неудачное время – в 16.45, когда служащие ещё на работе, а из школы вернулись только те, у кого нет никаких дополнительных занятий, а значит – и более глубоких, чем стандартные, интересов.  Впрочем, я знаю, что по мере того, как кому-то доводилось знакомиться с очередной из восемнадцати серий, слух о фильме распространялся – так что к концу показа он уже собирал у экранов весьма обширную аудиторию. Жаль только, что этой аудитории не удалось увидеть весь сериал целиком. Это, однако, дело поправимое. Надо надеяться, что для следующего показа будет выбрано более благоприятное время.

Впрочем, я знаю, что по мере того, как кому-то доводилось знакомиться с очередной из восемнадцати серий, слух о фильме распространялся – так что к концу показа он уже собирал у экранов весьма обширную аудиторию. Жаль только, что этой аудитории не удалось увидеть весь сериал целиком. Это, однако, дело поправимое. Надо надеяться, что для следующего показа будет выбрано более благоприятное время.

, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ