Александр Вергелис

В самом начале третьего тысячелетия Алексей Пурин написал, пожалуй, наиболее значительное своё стихотворение. Оно как бы замыкает длинный ряд «памятников», начинающийся с Exegi monumentum Горация, а в России продолженный Ломоносовым, Державиным, Пушкиным, Брюсовым, Бродским.

Я памятник воздвиг –

едва ли ощутимый

для вкуса большинства и спеси единиц.

Живые сыновья, увидев этот мнимый

кумир, не прослезят взыскующих зениц.

И внуки никогда, а правнуки – подавно,

в урочищах страстей

не вспомнят обо мне,

не ведая о том, сколь сладостно

и славно

переплавлялась боль на стиховом огне.

Слух обо мне пройдёт,

как дождь проходит летний,

как с тополей летит

их безнадёжный пух, –

отсылкой в словаре,

недостоверной сплетней.

И незачем ему неволить чей-то слух…

Трудно заподозрить автора в кокетстве, когда он говорит о неощутимости, призрачности воздвигнутого им монумента из слов, и даже о грядущем забвении своего имени. Основания для этого, к сожалению, есть. Имя Алексея Пурина известно критикам, литературоведам, коллегам-литераторам, редакторам журналов, издателям, но подозреваю, широкой публике оно ни о чём не говорит. Впрочем, широкой публике ни о чём не говорят и имена Иннокентия Анненского, Михаила Кузмина, Георгия Иванова. А Пурин – из их числа. Во всяком случае, в одной с ними весовой категории «больших поэтов» или «поэтов первого ряда» – как кому нравится. Вообще, нынешняя ситуация с поэзией трагически уникальна: значительнейшие стихотворцы живут в одном времени с нами, но оптика современного обывателя их не распознаёт, никаких «памятников» на горизонте не обнаруживает. Большие поэты существуют, но их как бы нет. Потому ли что нет социального заказа на настоящую поэзию или просто «благодаря» техническому прогрессу, создавшему условия, при которых проще потреблять видеоконтент, беспрерывно вываливающийся из мобильного телефона, чем искать хорошую книгу. Но ведь именно технический прогресс открывает нам дополнительные возможности для наслаждения подлинной литературой, позволяет делать по-настоящему упоительные вещи – например, в любой момент, в любом месте, где ловит сеть (даже в каком-нибудь сумрачном лесу!) набрать в поисковике «Алексей Пурин». И в секунду получить совершенно бесплатный доступ к огромному количеству журнальных публикаций, оцифрованным поэтическим книгам, интервью, лекциям, радиопередачам, видеозаписям творческих вечеров.

Мне могут возразить, указав на тот факт, что интерес к поэтическому творчеству сейчас колоссален – достаточно ознакомиться с явлением сетевой поэзии и её адептов, имя которым легион. Данное возражение выглядит вполне убедительным, как и то соображение, что для многотысячной аудитории потребителей интернет-лирики Пурин слишком книжен, слишком традиционен и в то же время чаще всего непонятен для рядового читателя, вскормленного компьютерной мышью. Чепуха! Во-первых, никакой чрезмерной усложнённости, никакой нарочитой «зауми» в его стихах нет, во-вторых, он, как принято говорить, «разный» – наряду с текстами для высоколобых ценителей, склонных к разгадыванию культурологических ребусов, можно найти замечательные стихи, отвечающие кузминскому принципу «прекрасной ясности», совершенно не перегруженные интертекстуальными связями, филологическими и искусствоведческими отсылками, не обременённые тайными смыслами (во всяком случае, имеющие вполне считываемый верхний слой). Например, эти стихи, написанные на разломе веков, полные чувства усталости от перманентного кровопускания, которым занято человечество (то ли ещё будет!):

Благодать – сидеть

на траве, вязать

или так глазеть

на речную гладь,

на зелёный скат,

на кусты и пни,

будто дымный ад

нас не ждёт, – в тени,

где кошмаров нет,

и душманов нет,

и глазет газет

нам не страшен, нет…

Не читай, зачем:

там опять – вулкан

надоевших всем

за века Балкан,

и Кабул горит,

и аул в огне –

неизменный вид,

надоевший мне.

Или вот это стихотворение о любви, в котором столько страсти и нежности:

Если вновь родиться – на Востоке,

у Аллаха зоркого в горсти.

Ночи там так жарки и жестоки,

что весёлых глаз не отвести.

И молиться лучше, скинув кеды:

не алтарь, не капище – но дом,

где тебя взрастили для победы

и для рая страстного потом.

Я любил бы улочек Багдада

путаное, пряное руно

или стал бы юнгой у Синдбада,

записавшись в первое кино.

В снах моих меня манила б Мекка

и зрачок чернила бы во мне.

Я узрел бы звёзды Улугбека

и хромого хана на коне.

И тебя, тебя бы вновь увидел

где-нибудь в Ширазе золотом –

смуглой кожи самый нежный выдел

пролистал соскучившимся ртом…

Ядом вязь арабская сочится,

и священней жизни правый бой –

стяг зелёный, реющий, как птица.

Верная погибель, но – с тобой!

Впрочем, «простые», сиречь «понятные» для неподготовленного читателя тексты появляются у Пурина скорее в порядке исключения. И тот, кого, как принято сегодня выражаться, зацепила пуринская лира, кто подсел на его музыку, просто обречён на саморазвитие, на добросовестное гуманитарное самообразование. Иначе никак: полноценное прочтение Пурина требует высокой читательской квалификации и безнадёжного, окончательного впадения в тоску по мировой культуре. То есть превращения в нормального читателя стихов. Слово «нормальный» сам Алексей Пурин любит применять к поэтам, и в его устах это несомненная похвала. Поэтическая «нормальность» есть укоренённость в культурной традиции, свобода от постмодернистских соблазнов и добросовестная, ответственная работа с языком – с его как смысловой, так и фонетической, музыкальной составляющими. «Нормальный поэт» в понимании Пурина – поэт настоящий.

«Настоящий поэт – вроде бабочки. Сначала он «пресмыкается» в изобильной листве традиции, он ещё зелен и бескрыл, его почти не отличить от других хрустящих челюстями собратьев-насекомых. Потом он замыкается в себе, окукливается – и вдруг является живое чудо, схожее лишь с предыдущими чудесами. Это трудные, долгие метаморфозы». Эти слова из книги Алексея Пурина «Утраченные аллюзии» вполне применимы к пути, пройденному им самим. Дорога поэта к себе, к своему особому, безошибочно узнаваемому облику и складу была непростой, метаморфозы трудны и долги. Но дорога эта была счастливой: с самого старта неофита вели по стезе муз надёжные провожатые.

Наличие «школы» для поэта – обстоятельство определяющее. Место жительства, судя по всему, тоже. Полвека назад студент Ленинградского технологического института Алексей Пурин стал участником литературного объединения Александра Кушнера. Это ЛИТО занимало особую нишу – равноудалённую как от советского официоза, так и от литературного подполья. И – максимально приближенную к полуоткрытому в то время наследию лучших поэтов Серебряного века. В основу этой школы была положена ориентация на «будничное слово» Иннокентия Анненского в сочетании с установкой на культурную открытость и преемственность, на следование традиции. Первая книга стихов, «Лыжня», вышедшая в коллективном сборнике «Дебют» в 1987 году, была замечена и отмечена мэтрами. Поэт Галина Гампер писала, что в стихах дебютанта «образы действительности преломляются через призму культуры» (стоит заметить, что этот творческий принцип сохраняется Алексеем Пуриным и поныне, спустя 50 лет). Потом будет «Архаика», удостоенная премии «Честь и свобода» Санкт-Петербургского отделения русского ПЕН-центра. Далее – «Евразия и другие стихотворения Алексея Пурина», где поэт осмысляет свой опыт офицерской службы в стройбате, попутно «хороня» Советский Союз. Затем – «Созвездие рыб» – книга, с которой начинается зрелый Пурин. Книг будет много. Стихи будут появляться в ведущих литературных журналах России и зарубежья. Помимо стихотворений оригинальных – большое количество переводов из европейских поэтов: Рильке, Гейма, Гезелле, Леополда, Нейхофа и др.

Итогом размышлений о природе литературного творчества станет несколько книг блестящей эссеистической прозы – «Воспоминания о Евтерпе», «Утраченные аллюзии», «Листья, цвет и ветка». Эссеистику Алексея Пурина можно смело числить по разряду художественной литературы. Приведённый выше отрывок о поэтах-бабочках – характерный пример пуринской прозы – тонкой, остроумной, провокативной, местами желчной, иногда попросту злой. Эта ажурная словесная ткань способна доставить большое интеллектуальное удовольствие – даже если читатель в корне не согласен с автором. Завораживает сам способ выражения мысли, манера обращения со словом, обнаруживающая в её авторе прежде всего поэта. Поэта, склонного к аллюзиям, но отнюдь не к иллюзиям, – вполне осознающего трагическую тщету не только земной жизни, но и собственных усилий на литературном поле. И тем не менее отдающего должное самой попытке противостояния торжествующему хаосу:

Но, муза, оцени, с какой паучьей силой

Противилось перо величью пустоты.

Так завершается пуринский «Памятник». На вечный вопрос, что такое поэзия, стихотворец как бы отвечает: это противление пустоте, небытию, смерти… Стало быть – дело «хорошего рода», как сказал бы другой русский поэт с созвучной фамилией.

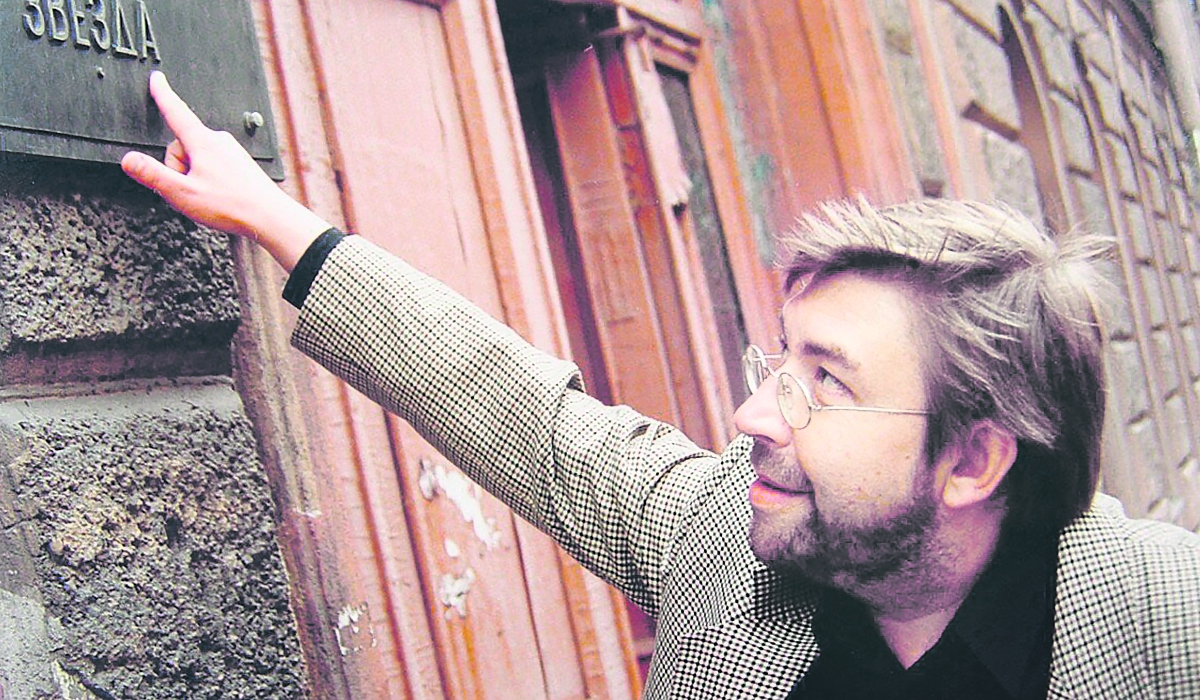

Поздравляем Алексея Арнольдовича Пурина с 70-летием! Желаем крепкого здоровья, новых проникновенных строк и благодарных читателей!