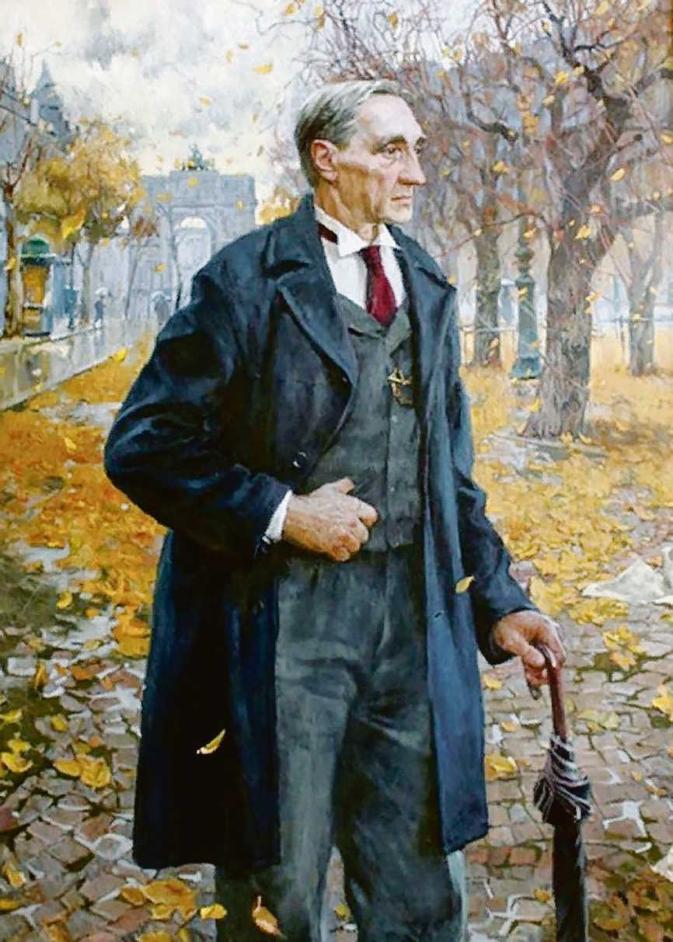

С творчеством Ивана Шмелёва мне довелось познакомиться ещё в студентах. Скорее всего, о нём рассказывал Владимир Павлович Смирнов. Пришлось раздобыть у букинистов его сборник «Повести и рассказы» (Художественная литература, 1966) и убедиться, что это действительно большой русский писатель. Литература русского зарубежья изобилует яркими именами, но на этом фоне прозаик не затерялся, и дореволюционная его слава отнюдь не потускнела. Ни Бунин, ни Куприн, ни Набоков не затмили его глубокого, самобытного, хотя и негромкого таланта.

Негромкого! Вот важное слово для понимания творческой индивидуальности Шмелёва. В своих сочинениях он никогда не форсировал авторской интонации, не рвал на груди тельняшку, не тянул одеяло на себя. Он просто был самим собой.

Уроженец Замоскворечья, происходивший из купцов, он, как некогда Островский, стал певцом этого старинного, уходившего в прошлое бытия. Московское Замоскворечье оказалось удивительно плодотворной гидропоникой, вернее, почвой для произрастания многих ярких талантов: писателей, художников, музыкантов, актёров, меценатов. Не случайно именно здесь обосновалось святилище русской живописи – Третьяковка. Несомненно, сам быт здешних людей вдохновлял одарённых людей на художественную деятельность.

Но в отличие от других бытописателей Шмелёв был далёк от сатирического или даже иронического взгляда на жизнь своих предков и современников. Он буквально одухотворяет, поэтизирует образ жизни своих предков и современников. Писатель, которому суждено было много лет провести и упокоиться в эмиграции, смотрит на этот массив материала с искренней и горестной ностальгией. В принципе, всё его наследие можно по-прустовски назвать – «В поисках утраченного времени».

Впрочем, и дореволюционный период шмелёвской литературной деятельности тоже был ярким и значимым. Его ранние публикации имели успех у читателя и критики, но по-настоящему громкий успех и широкую известность принесла ему повесть «Человек из ресторана» (1911).

В этом произведении повествование ведётся от лица официанта Якова Скороходова, человека скромной судьбы, но не забывающего чувства собственного достоинства. С одной стороны, в его лице продолжалась традиция «маленького человека», но с другой – герой Шмелёва обладает аналитическим умом, прекрасно разбирается в людской психологии: «А метрдотель… это уж высший номер наш, как королёк или там князёк из стерлядки… Он должен проникнуть в гостя и посетителя и наскрозь его знать. Так знать его по ходу, чтобы не дать ошибки. И потом ответственность! Как тоже к гостю подойти и с какой стороны за него взяться, в самую точку попасть! И чтобы достоинство было и движения… А капитал у него, может, побольше кого другого. Хороший метрдотель только времени выжидает, и как свой курс прошёл и капитал уловил, выходит обязательно в рестораторы…» Показывая устройство ресторана изнутри, писатель чётко выстраивает иерархию отношений, тем самым внося острый социальный подтекст. А сколько выпуклых, оригинальных характеров наполняет эту повесть!

По мнению автора вступительной статьи Олега Михайлова, важным достоинством этой прозы является «этот великолепный, истончённый, отстоенный народный язык – главное богатство писателя, который от года к году, до конца своих дней совершенствовал его, как бы резал по слову, оставшись в истории русской литературы певцом старой Москвы». Хотелось бы добавить, что стиль сочинений Шмелёва напоминает ещё и мёд в сотах: он течёт плавно, переливаясь всеми оттенками жёлтого, золотистого, охряного, киноварного…

Наша отечественная словесность дала миру немало несравненных мастеров описания фактуры: Гоголь, Квитка-Основьяненко, Лесков… На их-то художественный опыт и опирался Шмелёв. Рядом с ним в схожей манере работали Владимир Гиляровский, Иван Забелин, Иван Пыляев, но их тексты всегда тяготели к истории, этнографии и публицистике, тогда как он всегда был верен принципам беллетристики. И, разумеется, на одном, даже самом выигрышном материале далеко не уедешь, поэтому в центре повествования у Ивана Шмелёва всегда – драмы человеческих судеб. Ресторанный лакей Скороходов и его дети проходят по всем кругам ада земного бытия.

Однако и этого ещё мало, чтобы стать русским классиком. А как же духовный уровень? И тут у писателя не было необходимости заниматься исканиями: довольно было просто осмотреться вокруг. По свидетельству того же О. Михайлова, «домашнее воспитание заронило глубоко в его душу семена религиозности (достаточно было в эмиграции иссякнуть притоку непосредственных впечатлений от русской жизни, как эти семена дали поздние всходы, окрасив творчество Шмелёва в тона истового православия – «Богомолье», 1931–1948; «Лето Господне», 1933–1948; «Пути небесные», 1936–1948)». Критик довольно сдержанно высказывается об этом: только что миновало время Хрущёва, который вопросов веры не жаловал, и было неизвестно, какую позицию займёт новая власть.

Книга «Лето Господне» состоит из трёх частей – «Праздники», «Радости» и «Скорби», но и внутри себя они снабжены сложной архитектоникой. «Праздники», например, напоминают принцип народного календаря – месяцеслова и начинаются с Великого поста. Современному человеку, даже глубоко верующему, может показаться странным, что в старину православные люди с радостью ожидали наступления этой поры, когда можно будет забыть о буйствах крещенских и новогодних утех, о безумствах широкой Масленицы, освободиться от гнёта грехов. Потому глава «Великий пост» и помещена в этот раздел. Это мы с опаской ожидаем его приближения, воспринимаем как тяжёлое испытание, тревожимся и не отчаиваемся принять на себя ограничения. Для современников писателя держать пост было естественно и непринуждённо.

В домах менялся не один рацион питания; сам образ жизни становился строже, консервативнее, скупее. На мебель надевают серые чехлы, шторы снимают с окон, лампы завязывают в коконы, в буфеты убирают красивую посуду и выставляют самые бедные миски с выщерблинками, а самую вкусную еду, оставшуюся от Масленицы, отсылают на кухню. Пост!

Впрочем, и этот период жизни не лишён своих материальных удовольствий: «Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной… мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох мочёный, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый с апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая каша с луком запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»!» Невозможно продолжать далее эту цитату – того гляди слюнками захлебнёшься.

Но где праздники, радости, там и скорби. Завершается книга эпизодами последней болезни и смерти любимого папашеньки. В это время жизнь большого патриархального семейства преисполняется трагическим настроением. Выходец из староверов Сергей знал, что дни его сочтены, он соборован и готов к отходу в иной мир:

«Вбегает Машка, кричит, выпучивает глаза:

– Барышни, ми-лые… к нам пироги несут!..

Какие пироги?.. Мы будто и забыли: отец именинник нынче! Ммч. Сергия-Вакхия, 7 октября. А через два дня и матушкины именины. Какие именины теперь, плохо совсем, чуть дышит. Теперь всё страшное, каждый день. Анна Ивановна вчера сказала, что и словечка выговорить не может, уж и язык отнялся. А сегодня утром и слышать перестал, и глазки не открывает... Такое всегда, когда отходят».

Однако не будем забывать, что речь идёт от лица мальчика, и от его пытливого взгляда не ускользают и живые, повседневные детали: «Ради именин Марьюшка испекла кулебяку с ливером, как всегда... надо всё-таки угостить. День Ангела. Из кухни пахнет сдобным от пирога, и от этого делается ещё горчей: вспоминается, как бывало прежде в этот радостный и парадный день. Сёстры сидят в уголку и шепчутся, глаза у них напухли…»

Философ Иван Ильин, наиболее близкий по духу Шмелёву, не раз писал о нём. Но, как представляется, особенно подходящим здесь будет его выражение «поющее сердце».

И не случайно, что своевременно было принято решение, имеющее судьбоносный смысл: единовременное перенесение из Франции на родину праха Ивана Шмелёва и Ивана Ильина, двух корифеев русского духа. Сегодня они лежат рядом на погосте Донского монастыря.

В наши дни, когда Россия, как держава, и её культура находятся под беспрецедентным натиском коллективного Запада, наследие Ивана Шмелёва приобретает особое, неоценимое значение. Духоподъёмная сила его книг способна объединить усилия нашего народа перед угрозой потери национальной идентичности. Тихо поющее сердце оказывается громче злобных криков и восклицаний.

Статья Светланы Рыбаковой о И. Шмелёве: Трудная доля – жить на сломе эпох