Ветераны стремительно стареют. 9 Мая они уже не идут победным маршем по площади, их везут в боевых машинах военного времени. Годы берут своё, и ходить многим уже тяжело.

Ветераны стремительно стареют. 9 Мая они уже не идут победным маршем по площади, их везут в боевых машинах военного времени. Годы берут своё, и ходить многим уже тяжело.

Когда маминого брата забирали на фронт, он проникновенно говорил: «Хочу вернуться, хоть без рук, без ног, но вернуться». «Как будешь жить калекой?» – спрашивала мама. «Всё равно хочу вернуться, хоть калекой».

Он не вернулся. Мой дядя Петя не вернулся, я видела его только на фотографии в поминальной рамочке да знала по словам бабушки и матери. Без вести пропал.

Мои родители не воевали, но хлебнули горя и в тылу. Когда началась война, маме было 15 лет. Её отец, уходя на фронт, сказал: «Дочка, поступай в фельдшерско-акушерскую школу, при любой власти будет работа». Она так и сделала. Через два года после окончания попросилась на фронт, но ей отказали – в тылу, пояснили, она была нужнее.

Вспоминает она разное. И плохое, и хорошее. Ведь они жили тогда. Работала мама в Усть-Куломском районе. Сосланные туда полячки научили её делать завивку. С тех пор она её постоянно делала, пока не стала бабушкой. А ещё их бухгалтерша как-то поделилась с мамой истоками своего благосостояния – ставила лишнюю единицу в отчётах и в итоге имела довольно большие деньги. Раньше люди наивнее были, рассказывали всё.

В Ульянове (так называлась деревня) мама делила каморку с семьёй кузнеца. На её половине, задёрнутой простынкой, был и приёмный фельдшерский пункт, а медицинской кушеткой служила её постель.

Из воспоминаний моей мамы. Лечила на дому больную с крупозным воспалением лёгких. Состояние её было очень тяжёлое, но она не хотела ехать в райбольницу. Тогда, во время войны, появился сульфидин, который был в порошкообразном состоянии, я его развешивала и насыпала порции на газетную бумагу, чтобы муж больной давал их ей строго по часам. Однажды на столе рядом с порошками забыла свою хлебную карточку. Такие карточки тоже печатали на газетной бумаге, и муж больной нечаянно сжёг мой «паёк» в печке. Я осталась без хлеба на целый месяц, но мне повезло. Пекарь колол дрова и топором нанёс себе глубокую рану. Я наложила швы. Рана хорошо зажила. В благодарность он отпускал мне с пекарни хлеб.

Подошла весна. Чтобы выжить, сажаю картошку на целине около ручья, впадающего в реку Вычегду, недалеко от пристани.

Но тут 23 июня 1944-го меня назначают заведующей фельдшерским медпунктом посёлка Зимстан в 38 километрах от районного центра. Пропала моя картошка, а ведь вспахала целину. Урожай снимал кто-то другой.

Все мужчины посёлка в возрасте от 18 до 55 лет были мобилизованы на фронт. Я и санитарка Лена Лелекова работали по просьбе председателя совхоза на сенокосе и жатве с 6 часов утра и до 8–10 часов вечера.

С собой я брала чемоданчик с медикаментами.

Сенокосные угодья небольшие, приходилось переезжать на лодке с одного берега на другой. 18 июля после обеда нужно было в очередной раз перебираться на другой берег. Первыми побежали подростки – три девочки с граблями, и среди них моя знакомая – Лида. Симпатичная, общительная школьница, с которой мы как-то возвращались вместе из Керчемья. Лодочник Жора Устапов, подплыв к крутому берегу, выпрыгнул, чтобы удержать лодку, но она качнулась и вместе с девочками перевернулась. Жора несколько раз нырял, с другого берега подплывали люди, ныряли, но девочек не видели. Только через сутки их тела всплыли ниже по течению. Их похоронили на кладбище недалеко за школой. Им было по 14–15 лет…

А сенокос продолжался, и я по-прежнему таскала копны. Однажды, вернувшись в 10 часов вечера уставшая, легла, не раздеваясь, на кухне на диван, задремала. И приснилась мне умершая девочка Лида, будто она моет у меня пол. Проснулась в ужасе, чтобы снять наваждение, решила посмотреть, сухой или мокрый пол в коридоре. Включила свет (нигде в окрестных коми-деревнях электричества не было, а в посёлке Зимстан было). Обрадовалась – сухой, но волнение полностью не прошло. Рассказала о своём сне белоруске тёте Оле Горпуновой. Тоже будешь тонуть, предсказала она, но не утонешь.

И действительно, вскоре, возвращаясь с сенокоса, я села в лодке на бочку, не заметив, что она непрочно стоит. Бочка качнулась, и я нырнула вместе с ней прямо в водоворот. Долго там барахталась, но меня в отличие от девочки Лиды удалось вытащить.

Моя мама старше папы на пять лет. Она говорит, что такая разница в возрасте из-за того, что все мужчины постарше погибли на фронте.

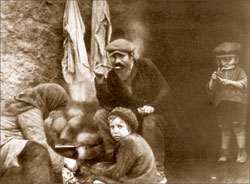

У моего деда по отцу было семеро детей. Двое самых маленьких сыновей умерли. Остальных вырастили, что тогда было очень непросто. Как принято у коми-зырян, род знали по прозвищу – «кит», что в переводе означает могучий и сильный. Династия состояла из потомственных охотников и рыболовов.

Перед уходом на фронт дед успел построить дом, который состоял только из одной кухоньки – все там ютились. Достраивал его уже мой отец. В памяти о деде у моего отца осталось лишь, как тот нёс его на плечах, отправляясь на призывной пункт. Спустя два-три месяца пришло письмо от друга деда. Мой папа стал его читать вслух, но о чём оно, не понимал. Он тогда, в десять лет, плохо знал русский язык, хотя русский и проходили в школе. Заголосила бабушка, стала рвать на себе волосы. И мой отец понял, что это похоронка. Это была первая похоронка. Всё село голосило.

Деда расстрелял снайпер в ленинградском окружении, когда тот просто шёл с котелком за завтраком. Дед толком и не воевал, только приехал на фронт. Похоронен в братской могиле на Синявинских болотах.

У деда было пятеро братьев. Никто не вернулся… Говорят, на фронте деревенские умирали гораздо чаще, чем городские.

А в деревне дети цеплялись за материнскую юбку и просили есть. Двенадцатилетний брат отца устроился кузнецом, мать, моя бабушка, работала скотницей. Все хозяйственные работы по дому легли на плечи моего, тогда десятилетнего, папы. Однажды, когда кончилось сено, он накормил корову соломой, и у неё возникла непроходимость кишечника. Корова сдохла, и семья осталась без кормилицы. Ласковая была корова, хорошая.

Чаще всего говорят про фронт, про блокаду, но действительность тыла подчас была не менее страшна. Смерть от голода была частой гостьей в домах сельчан. У одного моего двоюродного дяди мать умерла от голода, а отец погиб на фронте, и он вырос в детском доме.

В войну в деревне ели всё. Кору, опилки, почки с деревьев. А бабушки ложились на печку, отказывались от еды и просто умирали. Как-то у отца, стоящего с друзьями, девочка чуть их старше спросила, где контора, в которой можно получить хлеб. Ей только что дали талоны, а до этого почему-то долго не давали. Она дошла до конторы, отоварила талоны, вышла, откусила хлеб и… умерла. Слишком долго не ела.

В 43-м году отцу пришлось уйти из школы. Он стал помощником обувного мастера в кустарной промартели. С тех пор у него была хватка на ремонт обуви. В четырнадцать лет его отправили сопровождать плоты с ценной древесиной, которые спускались до Максаковки – пригорода Сыктывкара. Возвращались оттуда пешком. А отец – и босиком. Потерял на плоту сапог. Километров двести шли, несколько дней. Ночевали во встречных деревнях. Не пустили на постой только в Пыелдино: то ли боялись воровства, то ли чего ещё. Но Пыелдино уже близко к папиной деревне – Койгородок.

Зимой же отец работал сучкорубом. Там заболел ревматизмом. Все крупные суставы опухли. Болезнь мучила его всю жизнь. Отец говорил про книгу, которая была написана кем-то из рабочих леспромхоза про то непростое время. Я думаю, что это «Большой поток» Бориса Бедного. Он окончил, как и мой отец, Ленинградскую лесотехническую академию, а потом Литературный институт.

В последние годы отец постоянно держал включённым радиоприёмник. На том дарственная надпись – от коллектива завода, где он когда-то трудился. Иногда мне казалось, что надпись для него важнее передач. Завода не стало уже при жизни папы. Никто не поздравлял с праздниками, не приносил денег к датам. Теперь нет и моего отца. На его похоронах выступил активист с распавшегося завода. Хотя бы так.

Из моих родственников, прошедших войну, вернулся живым и здоровым, пожалуй, только дед по маме. Умирал он от рака в 1972-м. Я обещала ему написать про войну. Обещание помню, а рассказы деда – забылись. Помню, что-то он там говорил про танки. А ещё о том, что у него развилась куриная слепота из-за недостатка витаминов, и он не мог сидеть за рулём (он был водителем). И всё-таки сидел, начальник, которого он возил, подсказывал, что на дороге. И ещё помню, дед говорил, что поляки были хуже немцев: и нашим, и вашим.

Дед, прости, что плохо выполняю обещанное.

«Победа». Смотрю на часы, которые мне купил отец. Скорее мужские, чем женские. Как сказал мастер, они теперь делаются не такими противоударными, как раньше, в первое время после Победы. Но когда я смотрю на них, читаю название, гордость охватывает меня.

, СЫКТЫВКАР