Вячеслав Власов

Прозаик, публицист. Член Общества Рихарда Вагнера в Великобритании. Член Российского союза писателей, финалист премии «Писатель года» (2022, 2023), лонг-листёр литературной премии «Гипертекст» (2024). Автор рассказов о жизни Рихарда Вагнера в Риге, Санкт-Петербурге, Венеции и о постановках его опер в Российской империи. Соавтор культурных проектов, направленных на популяризацию творчества композитора.

* * *

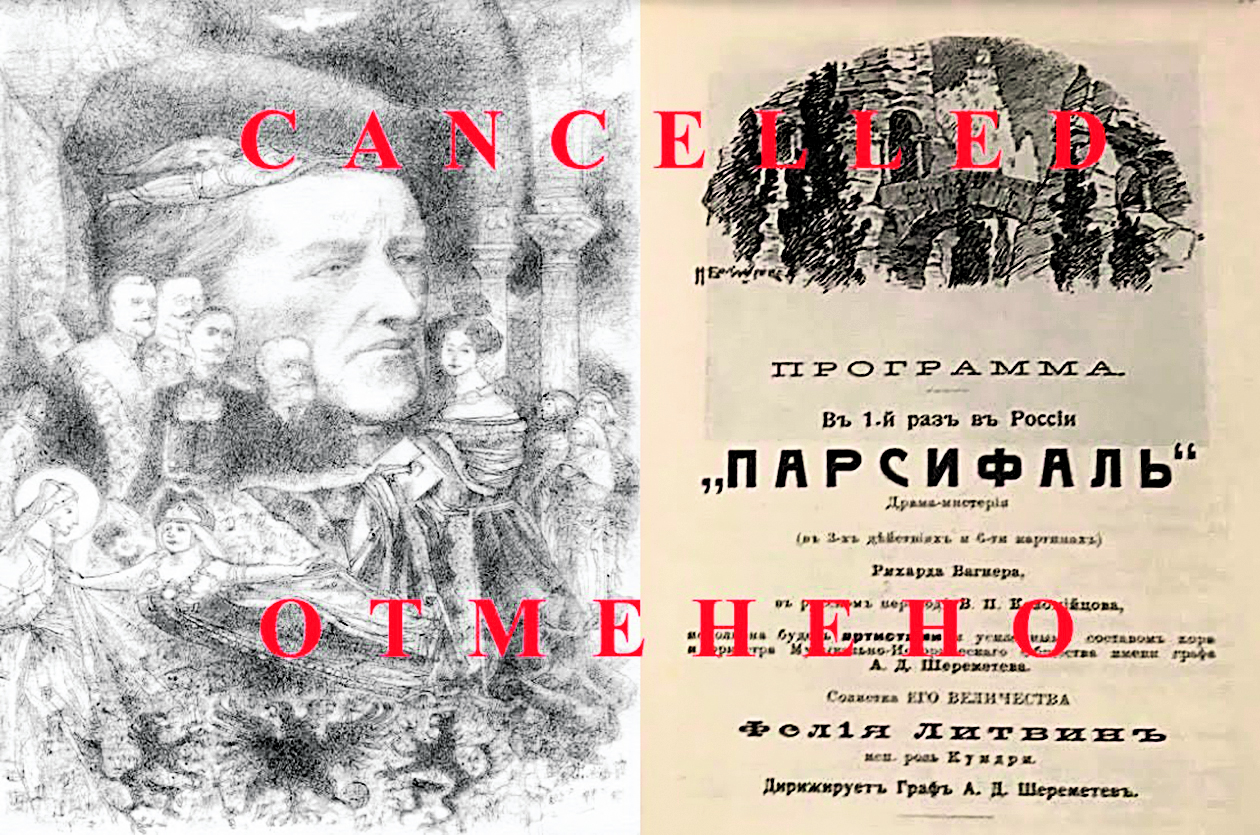

Сентябрьским днём 1914 года граф Михаил Толстой, цензор Главного управления по делам печати, впервые с начала войны с Германией пребывал в прекрасном расположении духа. Он с нетерпением ожидал визита своего коллеги и друга Сергея Реброва, вернувшегося из-за границы после долгого отсутствия. Граф распорядился подать несколько бутылок Saint-Péray, любимого шампанского Рихарда Вагнера. Оно должно было напомнить другу об их последнем совместном деле – борьбе за право вагнеровской мистерии «Парсифаль» увидеть свет рампы в России.

Едва не сбив с ног камердинера, доложившего о посетителе, Толстой выскочил из гостиной и крепко обнял ожидавшего у дверей Реброва.

– Сергей, ну наконец-то! Как же я по тебе соскучился! Давай проходи, нам следует немедленно выпить за встречу. Ты не поверишь, без тебя я ни разу не спускался в винный погреб!

– Охотно верю, что сам ты этого не делал. А вот Степана, лакея, наверняка отправлял туда с поручением каждый божий день! – весело парировал Ребров.

Друзья расхохотались и расположились в уютных креслах.

– Я тоже тосковал по тебе, – признался Ребров. – Хотел вернуться раньше, да врачи не разрешили. Они и сейчас противились, но я поставил им ультиматум. Сказал, что только возвращение на родину поможет исцелить моё больное сердце… Чёрт возьми, до чего же приятно вновь видеть тебя и жадно глотать наш влажный невский воздух! Скажи, а что твоя жена Мари?

– Мари уехала в Париж к родителям и просила тебя обнять. Кстати, она в кои-то веки не стала противиться нашему поклонению Бахусу. Удивлён? За это мы должны благодарить сухой закон, что будет введён со дня на день.

Кивком головы он указал на столик с шампанским, а Ребров изумился:

– Saint-Péray? Прямо как после премьеры «Парсифаля»! Но ты не искушай меня, Михаил. Доктора запретили любые вина, кроме сухого красного.

А затем выдохнул и махнул рукой:

– Последний раз, говоришь, пьём? Тогда так и быть, наливай!

Лакей Степан откупорил бутылку и разлил шампанское. Довольные приятели провозгласили тост за долгожданную встречу, осушили бокалы до дна и стали наперебой расспрашивать друг друга о новостях.

– Михаил, – настойчиво произнёс Ребров, – пока мы ещё трезвы как стёклышко, удовлетвори моё любопытство: расскажи, что произошло с названием нашей столицы? Я тут с удивлением узнал, что Санкт-Петербурга больше нет.

Толстой посерьёзнел и грустно промолвил:

– Уже две недели как нет… Добро пожаловать в Петроград, Сергей! Антигерманские настроения сейчас настолько сильны, что государь повелел заменить немецкое имя «Город Святого Петра» на славянское. И никто не посмел противиться, лишь вдовствующая императрица Мария Фёдоровна в гневе бросила сыну в лицо: «Так скоро и Петергоф переименуют в Петрушкин Двор!»

Ребров покачал головой, а граф продолжил рассказывать об охватившем столицу безумии: люди отказывались употреблять в речи немецкие слова. В министерстве, например, финансовыми вопросами теперь занимались не «бухгалтеры», а «счетоводы». Барышни в буфете предлагали не «бутерброды», а «сэндвичи» – на английский манер, ведь Англия была союзницей в войне. Но всех переплюнул обер-прокурор Святейшего Синода. Он подал прошение об изменении своей немецкой фамилии Саблер на Десятовский, девичью фамилию жены!

– И правда, похоже на умопомрачение, – согласился Сергей. – А что ты там говорил про антигерманские настроения? Я сегодня заметил разбитые окна в доме немцев-инженеров на Моховой. Не из той же это оперы?

Толстой утвердительно кивнул, ведь по всему городу были развешаны плакаты «Бей немцев!» и «Долой их!». Германское посольство стояло разгромленным. Квартиры, дома, конторы и лавки немецких подданных подвергались грабежу. Самих немцев увольняли со службы, ограничивали в передвижениях и банковских расчётах, высылали из страны.

– Видишь, мы хотим отомстить Германии – агрессору, врагу, а страдают простые немцы, чьи семьи мирно жили у нас десятилетиями, – подытожил Михаил. – Они не были готовы к такому. Тревожные ожидания витали в воздухе, но все полагали, что войны можно избежать или что она случится где-то далеко. Знаешь, говорят, немецкий посол Пурталес даже заплакал после вручения нашему правительству ноты об объявлении войны…

Ребров внимательно выслушал друга и промолвил:

– Даже не верится, что всё это происходит в нашей стране, где начиная с матушки Екатерины Великой сложно представить без немцев промышленность, науку, искусство, не говоря уже о самой императорской семье. Вот тебе и новая реальность! Но постой, а что с операми Вагнера? Что с «Парсифалем», нашим с тобой цензурным дитятей?

Толстой наполнил бокалы, глубоко вздохнул и отрешённо посмотрел на собеседника:

– Нет больше, Сергей, в Российской империи ни музыкальных драм Вагнера, ни его тетралогии «Кольцо нибелунга», ни мистерии «Парсифаль».

Приятели утихли и посмотрели друг другу в глаза. Оба были близки к тому, чтобы пустить слезу. Ребров нарушил молчание первым:

– Ты писал, что государь ввёл военную цензуру. В этом причина? Признайся, ты сам запретил Вагнера в театрах или тебе министр приказал?

– Никто не запрещал и не приказывал. – Михаил заволновался, его голос задрожал. – Они… ещё недавно рукоплескавшие «Парсифалю», сами, не по указке… Они по своей собственной воле отказываются… одни – исполнять, а другие – слушать Вагнера! Они оскорбляют память композитора, оскверняют великий шедевр! Вагнер-то уже давно в могиле, ответить он не может… Как же это всё низко, подло, несправедливо! Теперь ты понимаешь, с каким настроением я живу всё это время?!

Ребров поднялся с кресла, подошёл к Толстому и протянул ему бокал:

– Успокойся, друг мой, успокойся. Выпей-ка ещё шампанского. С чего ты взял, что люди намеренно оскорбляют Вагнера или оскверняют «Парсифаля»? Я уверен, ты ошибаешься и ими движет простое желание исключить на время войны всё немецкое из своего окружения.

– Нет, Сергей, мне кажется, что здесь нечто большее. Смотри, Мариинский театр публично заявил, что русские певцы от опер Вагнера срывают голос и что был даже один случай самоубийства! Поэтому вместо Вагнера они дают поочерёдно то «Жизнь за царя», то «Руслана и Людмилу».

– Это заявление, право, не очень умно, но не оскорбительно. Глинка – наше всё, его операми голос точно не сорвёшь! А что остальные театры?

– Возьми графа Шереметева, отца первого русского «Парсифаля». Он и слышать о нём больше не хочет. Графу кто-то сказал, что немцы строят дирижабль «Парсифаль» для нападения на нас, так он сразу отменил все представления мистерии и в столице, и в Москве. Мадам Литвин, помнишь, которая у него пела Кундри, заявила, что она не только на сцене, но даже у себя дома, вдали от посторонних глаз, не будет петь Вагнера…

– И ты видишь в этом осквернение «Парсифаля»? Я не вижу ничего, кроме эмоций дирижёра и солистки…

– А вот ещё режиссёр Лапицкий заявил, что его театр музыкальной драмы проведёт открытую дискуссию, стоит ли сохранять «Парсифаля» в репертуаре.

Какое лицемерие: он уже давно решил заменить его. Знаешь, на что? На «Паяцев» Леонкавалло! История про супружеское убийство оказалась нужнее мифа о Святом Граале, и это в наше-то время!

– Как забавно! Замена и вправду неполноценная. Видишь ли, каждый сейчас стремится выставить напоказ свой патриотизм. Только у многих получается это так же скверно, как в твоём рассказе о буфетчицах, превращающих «бутерброды» в «сэндвичи»… А вдруг все они – директора, режиссеры, дирижёры – втайне мечтают о том, что за время войны публика истоскуется по Вагнеру?

– Хотелось бы верить. Но ты словно оправдываешь их, Сергей.

– И в мыслях не было, просто недавно во Франции я видел и более жёсткую форму «отмены Вагнера». Хочешь, расскажу?

Михаил закивал головой в знак согласия, подлил шампанского в бокалы и принялся жадно глотать каждое слово друга. А тот поведал, что до войны французы любили вагнеровскую музыку не хуже русских. Теперь же бойкот композитору ими возведён на государственный уровень. Вагнер провозглашён символом вражеской культуры, а его любители – предателями, добровольно сдающимися в плен Германии!

– Постой, Сергей. Какие знакомые слова! Я их читал. Это же Камиль Сен-Санс. Но с ним спорили, говорили, что искусство наднационально и принадлежит всему человечеству.

– Верно, только французское государство согласилось с Сен-Сансом: искусство может и не иметь национальности, а конкретный артист имеет! И «под нож» пошли не только Вагнер, но и все немцы и австрийцы – как давно почившие Бах, Моцарт, Бетховен, так и здравствующие Штраус, Шёнберг и Хумпердинк. По сравнению с этим наш русский бойкот можно назвать ещё щадящим.

– Получается, что опера «Парсифаль», где нет ни единого призыва к войне, должна быть изгнана со сцены лишь оттого, что её создал Вагнер? А сам Вагнер виноват в том, что сто лет назад матушка имела несчастье произвести его на свет в Саксонии? Мой мозг отказывается это понимать.

Ребров задумался: как ещё убедить закоренелого вагнерианца и неисправимого романтика Михаила в неизбежности бойкота операм Вагнера? И он спросил, согласится ли тот прямо сейчас, немедленно бросить все дела и составить ему компанию на представлении «Парсифаля» в Байройте?

– Я не знаю… Я бы, наверное, ответил, что не время сейчас. Всё-таки Германия с нами воюет, а я русский дворянин, офицер и чиновник. Поездка в Баварию выглядела бы непатриотично…

Толстой закрыл лицо руками и покачал головой. Он совершенно запутался и противоречил сам себе. Чем он отличался от, скажем, музыкальных торговцев, что отказываются закупать в Германии запасные части к роялям, но с удовольствием ввозят те же самые немецкие детали из союзнической Англии?

– Вот ты и сам пришёл к мысли, что не всё так однозначно. Позволь ещё вопрос. Дай тебе миллион рублей серебром и предложи потратить их на постановку «Парсифаля» в Мариинском театре или на помощь нашим раненым бойцам, что бы ты выбрал?

– Помощь бойцам, конечно же! Но ты мною бессовестно манипулируешь! Я никогда не говорил «или – или», я просто утверждал…

Толстой понял, что попал в искусно расставленную Сергеем ловушку, его лицо покраснело от стыда. Он замолчал и в ожидании укора посмотрел на друга молящим взором.

А тот даже и не думал порицать графа. Ребров грустно улыбнулся, предложил открыть новую бутылку Saint-Péray и признался: ему так же тяжело, как и Михаилу. По пути домой он грезил о вагнеровских постановках и в Мариинском театре, и в Императорском Эрмитажном, и в Народном доме, и в «Музыкальной драме». Надеялся, что с помощью союзников война завершится за несколько недель и они с Толстым помчатся в Байройт.

– Не будем терять надежды, друг, – подбодрил его Михаил. – И всё же признаюсь, не могу я до конца понять и принять бойкот «Парсифалю». Не верю я, что он поможет нам победить Германию.

Сергей задумался:

– Как сказать? Эта, как я её называю, «отмена Вагнера» дарит людям призрачное успокоение, вселяет надежду, даже выступает средством возмездия. Посмотри вокруг: она укрепляет людям дух не хуже, чем Грааль – рыцарям в «Парсифале»! И как бы критически ни относились мы к ней, «отмену» эту стоит, наверное, потерпеть ради общего блага.

– А что же тогда делать нам – истинным вагнерианцам? Стыдиться своих музыкальных пристрастий?

– Ни в коем случае! Давай бережно сохраним в душе любимую музыку. Все войны имеют обыкновение заканчиваться, и эта закончится. Тогда настанет счастливая пора примирения людей и культур. Обязательно настанет! И чует моё сердце, ничто не сможет объединить бывших врагов лучше, чем настоящее искусство. Запомни мои слова, Михаил: Вагнер непременно вернётся в наши театры! А я буду первым, кто пригласит тебя на «Парсифаля», дай только пушкам умолкнуть насовсем…