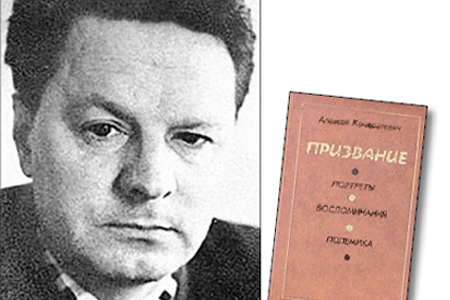

Алексея Кондратовича больше знают по книгам, посвящённым Александру Трифоновичу Твардовскому. Их у литературного критика было несколько. Ещё – уже через многие годы после смерти А. Кондратовича – двумя изданиями вышел его широко известный теперь «Новомирский дневник». Однако сегодня хотелось бы рассказать о другой его работе: 40 лет назад в московском издательстве «Советский писатель» увидел свет сборник портретов, воспоминаний, полемических статей Алексея Кондратовича «Призвание». Многие его страницы были посвящены белорусской литературе.

С ностальгией вспоминая известных литературных критиков союзного масштаба, разумеется, держишь перед глазами их книги. Многие из них и сегодня на полках моей библиотеки. Марк Щеглов, Игорь Дедков, Владимир Лакшин, Игорь Мотяшов, Станислав Лесневский, Бенедикт Сарнов… Их слова и в наши дни заставляют думать о традиции и новаторстве, об ушедших идеалах и появившихся горизонтах. Тех горизонтах, которые они могли лишь только предугадать. Есть ли теперь авторы, им равные, достойные вступить с ними в серьёзную, обоснованную полемику? Не могу ответить на этот вопрос по одной, возможно, субъективной и нисколько не оправдывающей меня причине. Разорванные связи в век небывало возросших технологических возможностей, увеличившиеся для диалогов расстояния, отсутствие привычных – бумажных! – книг новых критиков (может быть, и издающихся, однако неизвестных за пределами Москвы и самых ближних её окраин) – всё это не даёт возможности для полноценного анализа, уменьшает масштабы интереса к литературному процессу на постсоветском пространстве, «добивает» до конца процессы разрушения многоязычного художественного мира. В котором хватало места Василю Быкову и Юрию Бондареву, Чингизу Айтматову и Валентину Распутину, Евгению Евтушенко и Олжасу Сулейменову, Давиду Кугультинову и Виктору Бокову, Пимену Панченко и Константину Ваншенкину, Анатолию Жигулину и Михасю Стрельцову, Олесю Гончару и Белле Ахмадулиной. Было даже здорово, когда об их книгах, открытиях и метаниях писали не только критики, литературоведы их языкового, национального круга. Как, к примеру, и Алексей Кондратович, внимательно следивший и за белорусской литературой из своей «новомирской квартиры».

Пожалуй, сомневаться в этом не приходится. Отвечал же на один из вопросов анкеты Института литературы и Союза писателей Беларуси московский критик следующим образом: «Полагаю – и не без оснований, – что белорусская военная литература лидирует среди всех остальных литератур. Иначе вряд ли бы образовался превосходный авторский тандем Адамович – Гранин, а о Василе Быкове чуть ли не одновременно в Москве вышли две книги русских критиков. Такое не бывает случайно. Я бы сказал, что всесоюзный читатель следит за белорусской военной литературой так же внимательно и с такой же оправдывающей надежды верой, как за русской «деревенской» прозой, в своих лучших образцах, в сущности, равной классике. Мы обычно стесняемся говорить такие высокие слова, отдаём право произнести их потомкам, но ведь бывали случаи, когда говорили их и современники. И не ошибались».

Заглянем в историю. Просматривая библиографию основных публикаций Алексея Кондратовича начиная с 1940 года (а умер критик в 1984-м), мы найдём немало обращений к белорусской литературе или книгам, посвящённым Беларуси. В 1958 году в журнале «Москва» появляется его рецензия на «Брестскую крепость» Сергея Смирнова – «Благородный поиск». В статье «Человек на войне» («Новый мир», 1961 год), значительно дополненная, она выйдет ещё в сборнике 1965 года «Живая память поколений». Алексей Иванович уже к тому времени напишет и о «молодом белорусском писателе» Василе Быкове, и об Адамовиче. В 1973 году в «Нёмане» появляются воспоминания об Александре Твардовском – «Я люблю белорусскую поэзию.» Рецензия «Дни тревог и мужества» в «Октябре» от 1976 года посвящена роману Ивана Чигринова «Плач перепёлки». В «Юности» в том же году А. Кондратович рассказывает о нашем земляке – Михаиле Молочке. С этим ярким человеком, могилёвским юношей, погибшим в Советско-финскую войну, наш герой учился в легендарном московском ИФЛИ. В 1978 году в «Литературной газете» опубликован отзыв А. Кондратовича на книгу Алёны Василевич «Одно мгновение» – «От корня белорусской прозы». Наконец, в той же «Литературке» через какое-то время появились рецензия московского критика на книгу Михася Стрельцова «Журавлиное небо» и его размышления о поэзии Пимена Панченко – «Равный самому себе», а также рецензия на роман Виктора Казько «Колесом дорога».

Что же из «белорусского наследия» вошло в книгу избранных работ Алексея Кондратовича «Призвание»?

Во-первых, очерк о творчестве Нила Гилевича – «И этой веры хватит мне надолго.» Впервые он был напечатан в «ЛГ» в 1982 году, оказавшись добрым словом удивления открытием неведанного ранее таланта. Когда критик подступал к своим наброскам портрета Нила Гилевича, у него в руках было всего три поэтических сборника этого белорусского мастера стихосложения, изданных на русском языке. А было Гилевичу тогда уже пятьдесят, и за плечами, как потом стал выяснять А. Кондратович, – полсотни томов: и лирика, и поэмы, и сатирическая поэзия, и стихотворные загадки, и литературоведческие, этнографические работы, книги переводов поэзии славянских (и не только славянских) народов. Наверное, потому и концовка очерка о белорусском литераторе получилась такой: «Поэзия Н. Гилевича – чистая, многозначная, говорящая с нами как бы сама с собой, – и в этом её особая прелесть. Но почему же тогда за столько времени, удивляюсь я, всего три книжки на русском? Сам Гилевич. перевёл на белорусский язык более 350 авторов. А мы – лишь три книжки. Всё-таки бесхозяйственны мы, друзья-товарищи.»

Я заглянул в своеобразную энциклопедию литературной истории Беларуси – биобиблиографический словарь «Белорусские писатели», том второй, с библиографией публикаций в периодической печати до 1985 года. Там в персональной статье, посвящённой Нилу Гилевичу, можно и больше 350 поэтов народов мира насчитать из числа тех, кого переводил замечательный белорусский мастер стихосложения. Причём многих из них он переводил по несколько лет подряд. Переводил не только особенно любимых ему болгар, словенцев, лужицких сербов, не только украинских, латышских, молдавских, польских поэтов, но и поэтов России – Евгения Савина, Олега Шестинского, Владимира Фирсова, Александра Прокофьева, Константина Ваншенкина, Римму Казакову, Бориса Слуцкого. А вот самому Нилу Гилевичу не посчастливилось стать настолько широко переводимым на русский язык. Для сравнения: у белорусских поэтов его поколения или авторов, творивших в одно с ним время, книг в переводах на русский издано гораздо больше. К примеру, у Артура Вольского, Сергея Граховского, Василя Зуёнка – по девять; у Петра Глебки и Алексея Зарицкого – по семь; у Рыгора Бородулина – пятнадцать (!). Потому верное замечание Алексея Кондратовича кажется актуальным и сегодня. Поэта такого масштаба, как Нил Гилевич, в постсоветском пространстве смогут открыть лишь тогда, когда появятся достойные и соответствующие масштабу его национального поэтического дара переводы на русский язык.

Интерес вызывает рецензия «Постижение человечности» – на роман Ивана Чигринова «Плач перепёлки». Ещё только разворачивалась панорамная эпопея белорусского прозаика, а Алексей Кондратович уже был убеждён, что прозаик «удивительно смел в обращении с фактами, кажется, что ни одной детали не хочет, да и не может утаить в своей картине народного бедствия.»

Привлекает внимание и творческий портрет известного литературоведа – «Сок общественных выводов и убеждений: Алесь Адамович – критик и публицист». «И в литературоведении, и в критике Адамович всегда был самостоятелен, – пишет А. Кондратович. – У него свой взгляд на историю литературы и на её современную жизнь. Он свеж в лучшем смысле этого слова, потому что высказывает не просто оригинальные мысли, но мысли плодотворные и, как это ни неожиданно для того же литературоведения (как-никак наука!), эмоционально заряженные, действующие не только на наш ум, но и на сердце. Он и тут остаётся самим собой. Он и тут бьёт всё в ту же «свою» точку». И далее: «Уроки Толстого и пути развития белорусской литературы». Вполне академическое, несколько даже усыпляющее название. Но, в сущности, это страстный монолог (превосходно, кстати, написанный) о Толстом в наши дни и о Толстом как огромном художественном мире вообще.»

Такое вот «открытие» старой, давно изданной книги известного русского литературного критика Алексея Кондратовича заставляет заново оглянуться на забытые, из прежней эпохи, оценки развития белорусской литературы XX века. Пожалуй, не лишним было бы перечитать многое из того, что писали московские (да и не только московские) авторы об Иване Мележе, Иване Чигринове, Максиме Танке, Пимене Панченко, Василе Быкове, Иване Шамякине, Аркадии Кулешове, Алесе Адамовиче и других белорусских прозаиках и поэтах. Пишут ли столько и пишут ли так же эмоционально, страстно о современной литературе Беларуси за «минской чертой»? Понятно, что вопрос этот риторический. Но тем не менее заслуживающий внимания и разрешения.

Алесь Карлюкевич