Беседу вёл Вадим Попов

По какому принципу выбирают победителей? Кто выиграет в борьбе бумаги и «цифры»? Как не стать вульгарным, рассуждая просто о сложном? Почему нон-фикшен прочно вошёл в моду? Эти и другие темы – в беседе с историком, меценатом, основателем премии имени Н.А. Рубакина Никитой Томилиным.

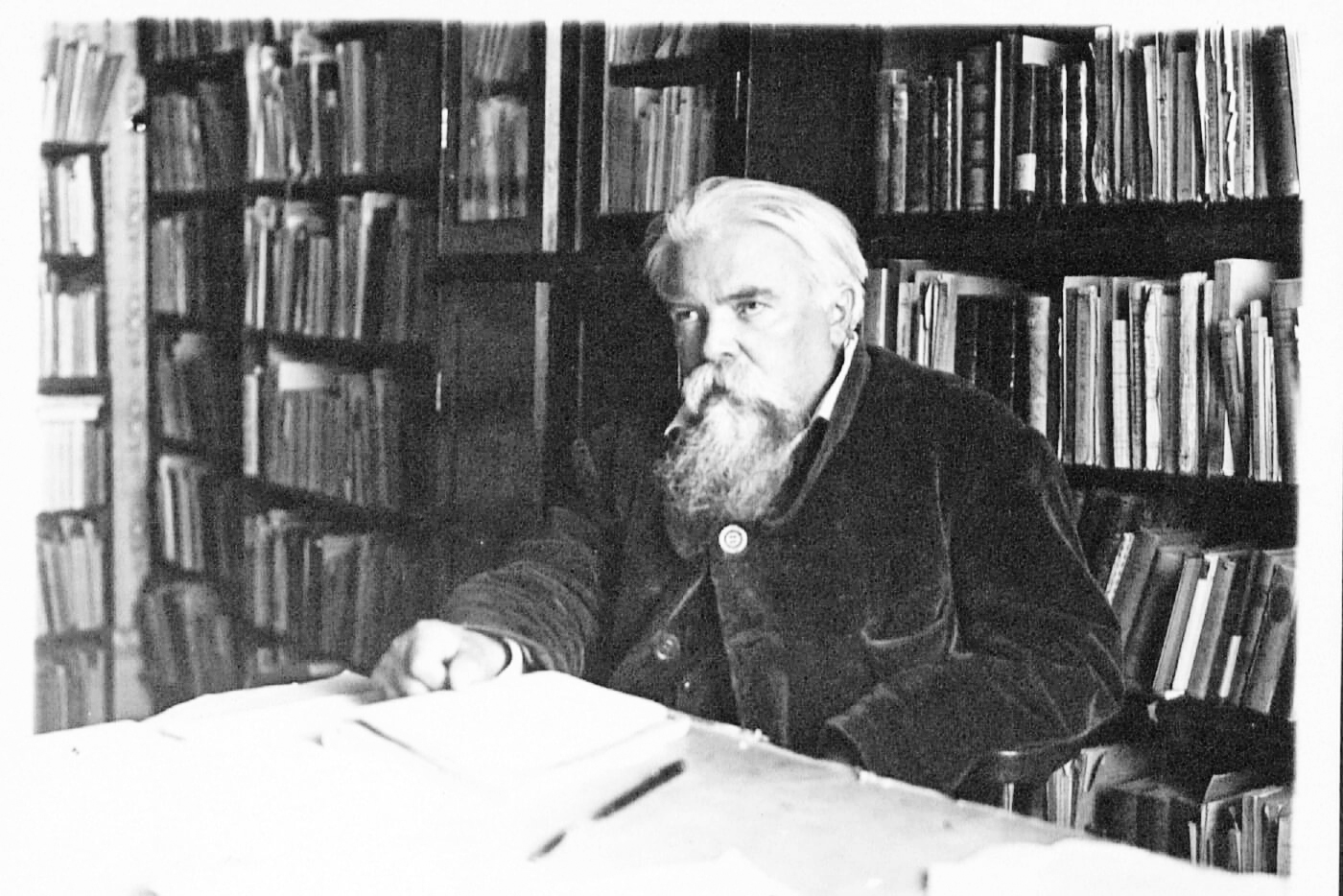

– Премия носит имя Николая Рубакина – просветителя конца XIX – начала XX века. Но очевидно, что общество 20-х годов XXI века значительно отличается. В этой связи вопрос: что в наследии Рубакина – в его исследованиях, практике – остаётся актуальным сегодня?

– Николай Рубакин сформулировал два принципа, которые остаются актуальными сегодня и, уверен, останутся навсегда.

Первый – «говорить о сложном ясно», на котором держится вся популяризация науки. Рубакин не просто сформулировал этот принцип, но и последовательно применял его на практике, дав мощный импульс российскому просвещению.

Какой была популяризация науки до Рубакина? В большинстве своём кто то из учёных или узких специалистов писал книгу «полегче», ориентируясь на более массовую аудиторию. Проблема была в том, что конечными потребителями оставались его коллеги из смежных дисциплин или просто образованная публика, грубо говоря, 5–6% населения страны, по самым оптимистичным оценкам. Оставалась огромная масса рабочих, крестьян, домохозяек, для которых наука была в лучшем случае «магией». Рубакин ориентировался на массы: ему было важно сделать научные знания доступными для всех.

К решению вопроса он подошёл систематически: среди его работ – книги на различные темы, от астрономии до биологической систематики. В Рубакине сочетались одновременно талантливый автор просветитель и последовательный издатель, понимающий, что без системы популяризация науки невозможна. Поэтому он ориентировался и на взрослую, и на детскую аудитории, например написал несколько увлекательных сказок.

Современному читателю лучше всего начать с двух работ, которые находятся в открытом доступе: «Как, когда и почему появились люди на земле?» (СПб., 1908) и «Как люди научились летать и как летают по воздуху: популярные рассказы о воздухоплавании» (СПб., 1913; переизд. М., 1919).

Второй «принцип Рубакина» – внимательное изучение того, как разные читатели воспринимают тексты, то, что Николай Рубакин назвал «библиопсихологией». По своей сути это методика персонализации чтения: пройдя небольшую анкету, читатель определял свой книжный психотип, а далее ему предлагались те книги, которые будут интересны именно ему. Подумайте, насколько это современная и сложная мысль.

Если весь XX и начало XXI века мы исходили из того, что есть книжная «база», которую «нельзя не прочитать» (что во многом отталкивает людей от чтения на ранних этапах, когда они, например, ещё не готовы к классической литературе), то Рубакин помогал читателю находить свои книги, начиная с самых юных лет. Методический подход Рубакина к «осмысленному чтению» и «библиопсихология» – прямые предшественники нынешних практик evidence based популяризации и «читательских маршрутов». Он мыслил книгу как инструмент самообразования и социальной мобильности, а автора – как медиатора сложного знания для разных групп читателей.

Николай Рубакин внёс огромный вклад в российское просвещение, который становится особенно заметным и понятным только сейчас. Во многом он предвосхитил весь современный нон-фикшен (детский, взрослый, научную журналистику). Когда мы подбирали название премии, я предложил назвать её именем Рубакина, потому что наша задумка – охватить весь нон-фикшен и сделать акцент на новых именах и молодых авторах и малых издательствах. Уверен, что Рубакину понравилось бы детище, которое носит его имя, потому что трудно представить другого человека, настолько широко охватывающего все формы просвещения.

– Премия Рубакина ориентирована на печатные издания научно популярного направления, нон- фикшен. Но очевидно, что бумажная книга находится в острой конкуренции с электронной, и не факт, что бумага не проиграет «цифре». Из чего вы исходите, делая ставку на бумагу? И каковы, по вашему, её перспективы?

– Скажу сразу: мы делаем ставку не против «цифры». Нам важно качество любого издания, будь то цифровое или печатное. Чтобы принять участие в основной номинации, книга должна быть завершённым редакционным продуктом, то есть изданной в издательстве, а сейчас сугубо цифровые релизы в сегменте нон-фикшен – это почти всегда самиздат. Нам важно, чтобы у книги был долгий жизненный цикл, а это возможно, когда она прошла все стадии – редактуру, корректуру, вёрстку. Работа над изданием только начинается, когда автор ставит точку в тексте.

Важно, что мы не исключаем авторов, которые публикуются в самиздате. У нас есть отдельная спецноминация, которую мы проводим совместно со Студией Артемия Лебедева. Авторы предлагают свои рукописи (в том числе изданные на цифровых платформах), а далее жюри отбирает наиболее достойные – они будут изданы в издательстве «Издал» (Студии Артемия Лебедева).

Для нас это ставка на молодые имена и способ сократить для автора первичный барьер. Одна из самых больших проблем – сложность издания первой книги, особенно если человек не из столиц, у него нет связей и знакомств, он мало кому известен. Для них возможность участвовать в открытом конкурсе и получить в качестве приза не просто публикацию книги, но и работу с редактором, издание в одном из уважаемых издательств России, нормальный тираж и развитую систему дистрибуции – это уверенность, что книгу прочитают и она будет доступна в различных книжных магазинах по всей стране. Немного приоткрою завесу и скажу, что мы получили десятки заявок на спецноминацию и среди них есть потенциально достойные.

Но ваш вопрос о противостоянии «цифры» и бумаги интересен сам по себе. Выпуск и тиражи печатных книг в 2024 году росли умеренно (по данным Книжной палаты и отраслевых сводок). Это не «взрывной» рост, но и не стагнация: бумага остаётся устойчивым ядром рынка. Параллельно активно растут цифровые сегменты, особенно аудио: выручка аудиорынка в 2024 году у лидера выросла примерно на 17%, а доля «Литрес» в аудио оценивается на уровне около 62%; исследования фиксируют перераспределение каналов продаж (часть спроса уходит в маркетплейсы и подписки). Это говорит о том, что аудитория живёт «гибридно», но бумага была и остаётся ядром.

Ряд метаанализов указывает на небольшой, но воспроизводимый эффект лучшего понимания текста при чтении с бумаги: если человек читает печатную книгу, у него, скорее всего, получается усвоить немного больше, чем при чтении электронной. Для меня это весомый аргумент в пользу бумажной литературы; хоронить печатные тексты совершенно преждевременно.

– По какому принципу вы выбирали участников экспертного совета премии?

– Мы собирали ведущих учёных и просветителей, работающих на стыке науки и популяризации. В начале работы премии у нас была мечта – собрать лучших из лучших, такую суперкоманду специалистов, которая смогла бы охватить рынок нон-фикшен целиком, что в итоге и получилось.

Я благодарен всем, кто поддержал нас на самом первом этапе, кто поверил и согласился принять участие. Первый год – всегда самый сложный, и здорово, что многие уважаемые люди вложили свои имена в наше общее дело.

Расскажу забавный случай: несколько потенциальных членов жюри отказалось принять участие в премии, чтобы иметь возможность быть номинированными в этом году. По секрету скажу: у некоторых это получилось, по крайней мере на уровне лонг-листа. Мы будем рады видеть их в составе нашего жюри в следующем году.

– По каким критериям экспертный совет выбирает лучших?

– Наш экспертный совет работает с отдельными критериями для авторов и для издательств. Рассматривая авторские заявки, основными критериями являются актуальность и значимость темы, глубина исследования, инновационность, доступность изложения.

Когда мы работаем с издательствами, приходится иметь дело с очень тонкой материей: сравнивать малые издательства, которые изначально находятся в разных условиях и выполняют разную функцию. Есть нишевые, занимающие узкую тематическую область, но являющиеся практически монополистами в своём направлении; есть региональные, где издательство – единственный источник нон-фикшен литературы в целом регионе; есть издательства при независимых книжных магазинах – у них своя роль и своя функция. Поэтому мы просим жюри ориентироваться на условия и путь, который проходит издательство, как в современных

ESG рейтингах. Наши формальные критерии, куда это «зашито»: качество редакторской работы, качество отбора произведений, культурный вклад, популярность изданий. Итоговый выбор делается очным/онлайн обсуждением и голосованием жюри по балльной системе.

– В концепции вашей премии говорится, что вы ищете авторов, которые «умеют говорить о сложных вещах просто и увлекательно». Идея превосходная, но есть опасность вульгаризации, когда на пути к успеху автор слишком упрощает сложное явление, искажая суть. Видите ли вы в этом проблему?

– Да, конечно: когда мы говорим о сложном просто, всегда есть риск упростить, изменив смысл. Например, в социальных исследованиях медицины есть показательный пример: когда врачи рассказывают об иммунитете, начинают с «у организма есть замок, защитный барьер, который защищает организм от внешних угроз». С точки зрения современной медицины это не соответствует реальности, но, чтобы не пускаться в сложный разговор, врачу проще сказать: «Иммунитет – это защита организма».

Понимая, что и в других науках множество подобных кейсов, мы придумали два «предохранителя». Во первых, критерии уравновешены: доступность всегда проверяется на фоне глубины и инновационности. Во вторых, баланс обеспечивает и состав жюри: там сильны профильные учёные и редакторы – это позволяет отсекать тексты, где простота достигается ценой искажений.

В итоге мы ценим не «облегчение», а ясное объяснение без потерь смысла. Уже сейчас можно посмотреть на наш лонг-лист и убедиться, что там исключительно достойные и интересные издания.

– Для всех, кто вовлечён в процесс книгоиздания, очевидно, что современная система несправедлива к авторам: мизерные гонорары, правовая уязвимость, диктат издателя, монополизм. Что не так в системе? Как её исправить?

– Мы об этом немного говорили выше, когда я рассказывал, зачем мы создали спецноминации. Если говорить о сегменте нон-фикшен литературы, мы практически не видим авторов, которые зарабатывают исключительно просветительской деятельностью: это буквально единицы. Обычно человек преподаёт в университете, работает в НИИ или РАН либо в каком то рыночном сегменте. В отличие от художественной литературы нон- фикшен сегмент не питает иллюзий, что можно зарабатывать исключительно на своих книгах; публичная просветительская деятельность – это, скорее, бонус к основной работе.

При этом мы фиксируем огромный запрос на вход новых имён на рынок – со стороны университетов, авторов и даже издательств. Нон-фикшен литература ждёт новых звёзд, и я верю, что их путь начнётся с премии Рубакина. Поэтому ваш вопрос скорее характерен для сегмента художественной литературы, а не нон-фикшен. Механизмами изменений могут быть премии, школы авторского мастерства и возможность открытого участия в крупных просветительских проектах.

– В концепции премии кроме поощрения авторов заявлена поддержка малых издательств. Что, по вашему, может и должно сделать государство для развития именно этой категории участников издательского процесса?

– Поддержать спрос на книги малых издательств можно в том числе через библиотеки: важно поддержать и простимулировать закупку научно популярной литературы в рамках федеральных программ модернизации библиотек. Мы дарили нескольким библиотекам подборки книг и знаем, что они всегда пользуются спросом. Вторая мера – микрогранты, которые можно использовать на редактирование, фактчек, иллюстрации, права на изображения, допечатную подготовку, участие в ярмарках. Нужны быстрые по срокам конкурсы, хорошая PR кампания и простая, короткая отчётность.

Для малых издательств нужно создать предсказуемую экономику – это самое главное.

– Насколько система премий как институт развита в России, если сравнивать с другими странами? Что в этой области следовало бы изменить, на что сделать упор?

– В России было и есть множество литературных и книжных премий, ориентированных в основном на художественную литературу, но доля премий, системно поддерживающих именно фундаментальный нон-фикшен и малые издательства, крайне мала. Сейчас существует несколько отраслевых премий (например, премия имени Бориса Грушина или Евразийская философская премия), но на сегодняшний день, если говорить о нон-фикшен, премия Н.А. Рубакина – единственная в России. Для нас важно не концентрироваться на «узкой тусовке», а стараться открывать новые имена и новых авторов. Концентрация на круге «своих» – распространённая проблема, естественным образом вытекающая из большинства книжных «премий». Это не про прямую протекцию, скорее, про барьер для тех, кому со стартовыми условиями повезло меньше. Изменить это мы и хотим, ориентируясь на регионы и новые имена.

Кроме того, в премии Рубакина есть два важных новшества, на которые раньше не решались создатели подобных инициатив в этом сегменте: награждать не только авторов, но и издательства (учитывая, насколько сложна и кропотлива работа небольшого издательства, и как часто их труд остаётся незамеченным) и давать авторам возможность присылать свои рукописи на номинацию, совместную с издательством «Издал». Для нового автора возможность издать книгу в значимом, качественном и уважаемом издательстве – лучшая награда, которая позволит «срезать» тот сложный путь, о котором мы говорили выше.

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Премия имени русского учёного и популяризатора науки Николая Александровича Рубакина учреждена в 2025 году. Премия, ориентированная на поддержку русскоязычной науки и просвещения, делает акцент на малых издательствах и молодых авторах. Вручение премии происходит в трёх номинациях:

Авторская номинация. Принимаются книги российских авторов в жанре нон-фикшен. Работы, которые популяризируют фундаментальную науку и делают сложные темы доступными и интересными широкой аудитории. Предусмотрены следующие награды: Гран-при – 400 тысяч рублей; три малые премии по 100 тысяч рублей; два приза зрительских симпатий по 100 тысяч рублей.

Издательская номинация – для малых издательств со средним тиражом книг не более 1000 экземпляров. Принимаются заявки от издательств, работающих более года и имеющих как минимум два наименования книг в свободной продаже. Предусмотрены следующие награды: две премии по 350 тысяч рублей.

Специальная номинация совместно с издательством студии Артемия Лебедева. Принимаются рукописи российских авторов в жанре нон-фикшен, ранее не публиковавшиеся или выпущенные за счет автора (самиздат). Рукописи-победители будут изданы в Издательстве «Студии Артемия Лебедева» или в издательствах-партнёрах премии.

23 ноября будут объявлены участники, которые по результатам голосований попали в короткий лист авторской и издательской номинаций.

15 декабря – объявление всех победителей в авторской, издательской и специальной номинациях.