Предлагаем вниманию читателя отрывок из новой книги Михаила Хлебникова «Иванова бегство (тропою одичавших зубров)».

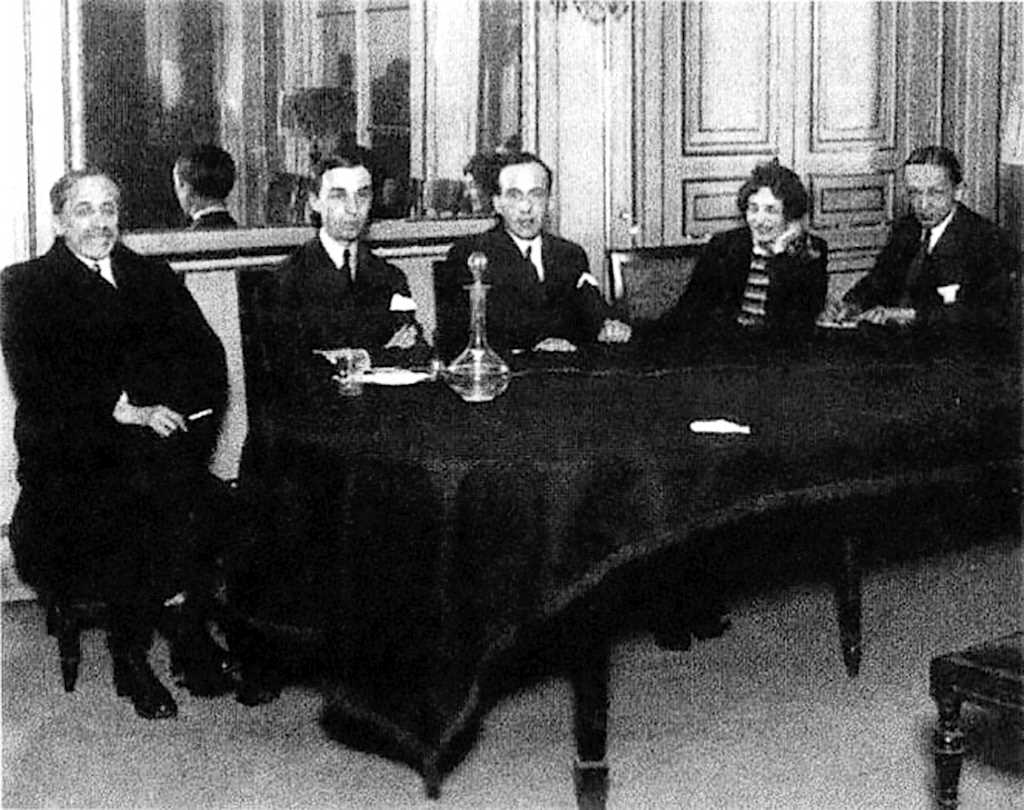

В какой-то степени политические взгляды Иванова проясняются, когда он наконец находит своё место в литературном мире русского Парижа. В начале 1926 года Адамович приводит его в Пасси на rue Colonel-Bonnet, 11 bis, расположенной в 16 м округе. Там начиная с 1920 года жили Мережковский, Гиппиус и их секретарь Владимир Злобин. По старым петербургским раскладам Иванов и семейство Мережковских находились на разных литературных полюсах. Стремление Гумилёва – старшего товарища и учителя Иванова – к прозрачной ясности поэзии никак не сочеталось с декларативно-капризными стихами Гиппиус или тяжеловесными, что как бы придавало мнимую глубину, виршами Дмитрия Сергеевича. Впрочем, поэтическая карьера Мережковского закончилась ещё в начале века. Но в эмиграции старые расклады не всегда сохранялись, хотя многие ещё пытались жить по довоенным правилам. Говоря о том, что Мережковские жили на одном месте с 1920 года, нужно сказать, что это не было случайностью или удачей. Квартира в неплохом районе французской столицы ими была куплена ещё в начале 1911 года. С ключами от собственной квартиры Мережковские приезжают во Францию в конце октября 1920 года. Решение жилищного вопроса и нормальные литературные заработки даже в эмигрантских изданиях вернули вкус к тому, без чего семейная пара чувствовала себя нереализованной: духовному водительству, пророчествам, назначению даты или дат апокалипсиса, публичной диагностике морального состояния эпохи. Всё это требовало восторженной публики, внимающей каждому слову Зинаиды Николаевны и Дмитрия Сергеевича. Многие ещё по довоенной жизни знали основную программу семейных выступлений. Марк Вишняк вспоминал о своей первой встрече с Мережковскими в 1911 году:

«Первую роль играли Мережковские, которые не говорили, а вещали, не беседовали, а громили и пророчествовали, ни с кем не соглашаясь и оспаривая даже друг друга. Явственно звучало, что они не как все прочие, а особенные – из другого мира, если не вне сего мира. К окружавшим они снисходили, нисколько того не маскируя и как бы только жалея о потерянном зря времени». <…>

К середине двадцатых годов семья устала от своих мертворождённых политических проектов, которые всё больше приобретали пародийные черты. Даже сами их названия говорят об уровне амбиций: от «Религиозного союза», рождённого «Священным союзом» времён Александра I, до «Союза непримиримых» – отклик на декабристский «Союз спасения». Мережковские решают вернуться к салонной жизни, чтобы влиять на молодые и не очень умы. Впрочем, план, как всегда, предполагал куда более амбициозные цели.

Встречи проходили у Мережковских на квартире по воскресеньям с четырёх до семи. Юрий Терапиано, попавший в число избранных почти одновременно с Ивановым – весной 1926 года, вспоминает об атмосфере вечеров:

«Мережковские всегда интересовались новыми людьми. Если кто-нибудь из ещё неизвестных им «молодых» выпускал книгу или обращал на себя внимание талантливым выступлением на каком-нибудь литературном собрании, существовал «закон», в силу которого «новый человек» должен быть представлен Мережковским на рассмотрение.

З.Н. Гиппиус усаживала его около себя и производила подробный опрос: каковы взгляды на литературу и – самое решающее – как реагирует «новый человек» на общественные, религиозные и общечеловеческие вопросы.

Подобный допрос иногда заставлял смущаться и отвечать невпопад некоторых талантливых, но застенчивых молодых писателей. Случалось, что какой-нибудь находчивый эрудит, поверхностный и безответственный, пожинал лавры на двух-трёх воскресеньях. Но Мережковских не так-то легко было провести: через несколько встреч тайное становилось явным и овцы отделялись от козлищ».

Тут, конечно, ещё вопрос, кого предпочитали Мережковские: овец или козлищ. Процедуру проходили все приходящие. Сама Гиппиус готовилась «произвести впечатление». Один из её ходов – выйти встречать потенциальную жертву в разной обуви. На правой ноге – салонная туфля, на левой – домашняя «мохнатая» обувь. Гении обязаны быть рассеянными. Набор ходов, к сожалению, был ограниченным, поэтому злые языки интересовались у новичков: в какой обуви их встречала Зинаида Николаевна, по-своему косплеющая героиню известного стихотворения Ахматовой.

На допрос Иванов прибыл вместе с Одоевцевой, которая вспоминала о церемонии представления в мемуарах:

«Адамович представляет Георгия Иванова и меня Зинаиде Николаевне Гиппиус. Она, улыбаясь, подаёт мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него – попеременно – то меня, то Георгия Иванова.

Я ёжусь. Под её пристальным, изучающим взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом – очень неуютно.

Мережковский, здороваясь с нами, рассеянно оглядывает нас и продолжает свои рассуждения об Атлантиде.

Злобин, играющий одновременно роль секретаря Мережковского и роль jeune fille de la maison , находит для меня место за столом и приносит мне чашку чая.

Зинаида Николаевна усаживает Георгия Иванова возле себя с правого, слышащего уха и, не обращая внимания на общий разговор, подвергает его перекрёстному вопросу-допросу: «что, как и зачем, а если нет – то почему?», стараясь выпытать у него, «интересуется ли он интересным».

Оказывается – интересуется. Если не всем, то всё же главнейшим – спасением России и поэзией».

В пользу Иванова сыграли его антибольшевизм и злоязычие по отношению к окружающим. Как раз в то время он работал над своими мемуарными, или псевдомемуарными, очерками. Их читали и эмигранты, и те, кто остался в Советской России. Мережковские, безусловно, обратили внимание на яркий дебют Иванова в нон-фикшене. Гиппиус оценила потенциал молодого поэта, демонстративно приблизив его к себе. К Одоевцевой семья отнеслась с пренебрежением, посчитав её пустышкой на фоне интересного супруга. Её принимали вместе с Ивановым и показательно терпели. Ирина Владимировна не забыла об этом и отомстила в мемуарах. Многие отмечают её нетипичную доброжелательность по отношению к современникам. Но вот Гиппиус оказалась в числе немногих исключений:

«У неё мутно-болотистые, бесцветные глаза. Лицо без рельефа. Плоский лоб. Довольно большой нос. Узкие, кривящиеся губы… Она очень сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные волосы, явно выкрашенные хной, уложены в замысловатую, старомодную причёску с шиньоном. Волос чересчур много. Должно быть, большая часть их фальшивые.

Но я ошибаюсь. Волосы, как я потом узнала, все её собственные. Она до последних дней сохранила длинные густые волосы и любила распускать их и хвастаться ими».

Нужно отметить, что не один Иванов попал в число отмеченных. В доме на rue Colonel-Bonnet, 11 bis, открылись двери ещё для одной семейной пары: Ходасевича и Берберовой. Мнительный Ходасевич говорит об этом в письме к Михаилу Карповичу от 7 апреля 1926 года:

«Литературно у меня сейчас «флирт» с Гиппиус: за что-то она меня полюбила».

И этот внезапный флирт не был случайностью. Как я уже говорил, готовился некий литературный проект, призванный вернуть публичное признание Мережковским. Он получил название «Зелёная лампа», что ещё раз подчёркивает размах и амбиции Зинаиды Николаевны и Дмитрия Сергеевича. Из воспоминаний Терапиано:

«Мережковские решили создать нечто вроде «инкубатора идей», род тайного общества, где все были бы между собой в заговоре в отношении важнейших вопросов – «воскресения», и постепенно развить внешний круг «воскресений» – публичные собеседования, чтобы «перебросить мост» для распространения «заговора» в широкие эмигрантские круги.

Вот почему с умыслом было выбрано и самое название «Зелёной лампы», вызывающее воспоминание петербургского кружка, собиравшегося у Всеволожского в начале 19 го века, в котором участвовал Пушкин».

Было решено вынести вовне воскресные заседания в Пасси, сделав их доступными для широкой публики. Примерно раз в месяц предполагались собрания в каком-либо вместительном помещении. Пришедшие вносили небольшую плату, которая шла на оплату аренды зала. Понятно, что организация требовала структуры, органов управления. Молодыми и перспективными Мережковские посчитали Иванова и Ходасевича.

Ирину Одоевцеву показательно игнорировали. Гиппиус её откровенно не любила, неоднократно подчёркивала невысокий интеллектуальный уровень жены Георгия Владимировича. Из письма Адамовичу от 4 января 1932 года по поводу очередного собрания «Зелёной лампы»:

«А на периферии ещё толстый Резини с доктором. Впрочем, Резини был нужен для хоть какого-нибудь утешения депоизированной Ивановской жены, которой некуда было вставить слово насчёт окраски губ».

Секретарём «Зелёной лампы» избрали упомянутого Злобина, а председателем – Георгия Иванова. Интересно, что в первых двух номерах «Нового корабля» «председатель» был безымянным. В третьем номере стенограмма собраний не печаталась. В четвёртом номере перед читателями появляется наш герой. Вот открывается четвёртое собрание:

«Председатель Г.В. Иванов:

– Объявляю заседание «Зелёной лампы» открытым. Слово принадлежит Д.С. Мережковскому».

А вот и пятое собрание: председатель теряет инициалы, но всё равно хорошо. Тема заседания – «Есть ли цель у поэзии?»:

«Председатель г. Иванов:

– Объявляю заседание «Зелёной лампы» открытым. Слово предоставляется Г.В. Адамовичу».

Можно сказать, что в случае с Ивановым был отмечен просто талант. Гиппиус при всей её капризности, изменчивости настроения признавала значение поэзии автора «Роз». Из воспоминаний Тэффи, много общавшейся с Гиппиус в тридцатые годы:

«Мы часто и много говорили о поэтах. Одинаково признали лучшим поэтом эмиграции Георгия Иванова».

При этом Гиппиус не хотела, да и не могла с самого начала понять Иванова как человека, видя в нём пусть и правофлангового, но всего лишь «рядового литературы», которого можно вызвать из строя, публично объявить благодарность, хлопнуть по плечу и велеть возвращаться на место. Из письма Зинаиды Николаевны Адамовичу от 21 апреля 1928 года:

«В прошлое воскресенье я сидела между четой Ивановых. Он мне сказал (по разговору вышло): «Да ведь вы меня, кажется, ни в каких «смыслах» не признаёте…» На что я ответила, что признаю; правда, только в двух смыслах, но довольно важных, и можно было бы ими и удовольствоваться: он пишет хорошие стихи и верит, что Хр<истос> воскрес. Un point – cґest tout. Чего же и зачем ему ещё от меня требовать? Или мне от него?»

В итоге Иванов, видимо, понял, что un point – cґest tout – точка действительно поставлена. Полагаю, что в какой-то момент он искал не наставника, а старшего друга. В Петрограде им был Гумилёв. Растерянность Иванова в эмиграции длилась все тридцать четыре года его жизни на чужбине. Его тянуло к Гиппиус, ему казалось, что за всеми её ужимками и нелепыми сценками скрывается «последняя правда» и та онтологическая тайна, прикосновение к которой и сделает его настоящим поэтом. А значит – спасёт его. Проблема в том, что ничего подобного не присутствовало в Зинаиде Николаевне и её супруге. Каждая встреча «раздевала» Гиппиус. Парадокс в том, что она ценила Иванова и его «хорошие стихи», не понимая их на каком-то высшем уровне восприятия поэзии. Важное свидетельство – дневниковая запись Антонина Ладинского от 4 ноября 1934 года:

«Г. Иванов у Мережковских – Гиппиус:

– То, что вы читали вчера, не поэзия (о каком-то мёртвом младенце).

Гиппиус: – По-вашему, поэзия – это грёзы и роза?

Ив<анов>: – Да, есть только каких-то 25 слов, кот<орые> разрешается употреблять в поэзии».

Можно спорить о количестве – 25, 50 или 125 «разрешённых слов». Вопрос в единственно верном их сочетании. Иванов очень долго ждал, когда они соединятся. Для Гиппиус это не было проблемой, она писала легко, размашисто спаривая случайные слова. Свальный словесный грех не рождал ничего, кроме очередного сборника стихов, обречённого на скорое и справедливое забвение.

Стихотворение Иванова, о котором идёт речь:

Мёртвый проснётся в могиле,

Чёрная давит доска.

Что это? Что это? – Или

И воскресенье тоска?

И воскресенье унынье!

Скучное дело – домой…

Тянет Волынью, полынью,

Тянет сумой и тюрьмой.

И над соломой избёнок,

Сквозь косогоры и лес,

Жалобно плачет ребёнок,

Тот, что сегодня воскрес.

В этих строчках открывалась другая «последняя правда». На неё не были способны Мережковские со всеми их среднеарифметическими аккуратными духовными порывами и безднами, призванными разукрасить ошеломительную простоту и однотонность их «духовного мира». Его «основной элемент» – какой-то животный эгоизм, неспособность понять и почувствовать другого.

Тэффи, часто общавшаяся с Мережковскими, оставила по-настоящему смешные воспоминания об этой великой семейной паре. Приведу два из них. Первое:

«Как-то я заболела. Пролежала около месяца. Мережковские часто навещали меня, и раз, к всеобщему удивлению, Дмитрий Сергеевич принёс фунтик вишен. Купил по дороге. Все переглянулись, и на лицах изобразилось одинаковое: «Вот, а ещё раскричались, что «сухарь».

Мережковский грозно потребовал тарелку и велел сполоснуть вишни.

– Дмитрий Сергеевич, – залебезила я. – Вы не беспокойтесь. Я не боюсь. Сейчас холеры нет.

– Да, – отвечал он мрачно. – Но я боюсь.

Сел в угол и, звонко отплёвывая косточки, съел все вишни до последней».

Прекрасно. Вторая сцена пострашнее. Она относится ко времени, когда в начале войны Мережковские и Тэффи оказались вместе на юге Франции:

«Когда нас выселили из «Мэзон Баск», Мережковским повезло. Они нашли чудесную виллу с ванной, с центральным отоплением. А мне пришлось жить в квартире без всякого отопления. Зима была очень холодная. От мороза в моём умывальнике лопнули трубы, и я всю ночь собирала губкой ледяную воду, и вокруг меня плавали мои туфли, коробки, рукописи, и я громко плакала. А в дверях стояла французская дура и советовала всегда жить в квартирах с отоплением. Я, конечно, простудилась и слегла. Зинаида Гиппиус навещала меня и всегда с остро-садистским удовольствием рассказывала, как она каждое утро берёт горячую ванну и как вся вилла их на солнце и она, Зинаида Николаевна, переходит вместе с солнцем из одной комнаты в другую, так как у них есть и пустые комнаты».

Мемуары Тэффи писала в семидесятилетнем возрасте. Сцены, как я и говорил, относятся к разным годам. Хорошо видно, что и тогда Тэффи относилась к великой паре со свойственной ей насмешливостью, умело замечая и подчёркивая нелепое и фальшивое в словах и жестах Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны. Понятно, что для драматургии она «докручивает», прекрасно понимая, что Мережковские никогда, ни при каких раскладах не пригласят её пережить трудные дни на их «чудесной вилле с центральным отоплением». Исторически зафиксированный максимум человеколюбия – милостивое разрешение взять «на время почитать» несколько детективных романов из домашней коллекции Мережковских. И этого вполне достаточно. Но и это не проблема для Георгия Иванова, которого и самого трудно упрекнуть в чрезмерной любви к ближнему. Самое болезненное – иное, метафизическое измерение равнодушия – невозможность «признания» редкого и от того ещё более ценного ощущения совпадения личных судеб и общего предназначения. На этом уровне уже нет борьбы за звание «короля поэтов», а есть цельное, не расчленяемое сознанием открытие мировой гармонии. Это «признание» осталось в Петербурге. С каждым годом Иванов всё острее понимал, что он потерял и обрёл одновременно:

…Зимний день. Петербург.

С Гумилёвым вдвоём,

Вдоль замёрзшей Невы,

как по берегу Леты,

Мы спокойно, классически просто идём,

Как попарно когда-то ходили поэты.

Нежелание Иванова выступать в качестве наставника для начинающих поэтов объясняется в том числе и невозможностью передать, рассказать о зимнем воздухе столицы, чувстве высшей правды и правильности. Ничего этого у формально по писательской должности «духовитых» Мережковских не было. Они с достоинством «хранили заветы», одновременно пытаясь нравственно «окормлять» и «направлять».

Нужно сказать, что молодое поколение при всей своей безалаберности сумело быстро разобраться в том, что представляют собой основатели «Зелёной лампы». Из дневника Бориса Поплавского:

«У Мережковских приятен был Адамович, запускавший волчки крышкой от чайника в коридоре».

И сам Георгий Викторович не без удовольствия смаковал в воспоминаниях следующий эпизод:

«Зёленая лампа».

На эстраде Талин-Иванович, публицист, красноречиво страстно – хотя и грубовато – упрекает эмигрантскую литературу в косности, отсталости и прочих грехах.

– Чем заняты два наших крупнейших писателя? Один воспевает исчезнувшие дворянские гнёзда, описывает природу, рассказывает о своих любовных приключениях, а другой ушёл с головой в историю, в далёкое прошлое, оторвался от действительности…

Мережковский, сидя в рядах, пожимает плечами, кряхтит, вздыхает, наконец просит слова:

– Да, так, оказывается, два наших крупнейших писателя занимаются пустяками? Бунин воспевает дворянские гнёзда, а я ушёл в историю, оторвался от действительности! А известно ли господину Талину…

Талин с места кричит:

– Почему это вы решили, что я о вас говорил? Я имел в виду Алданова.

Мережковский растерялся. На него жалко было смотреть. Но он стоял на эстраде и должен был, значит, смущение своё скрыть. Несколько минут он что-то мямлил, почти совсем бессвязно, пока овладел собой».

Есть ощущение, что немногие из присутствовавших бросились утешать «крупнейшего писателя» и требовать извинений от литературного хулигана. Показательно, что Мережковского публично унизили на площадке, которую сам и создал.