Вечером 26 мая 1913 года на Корпусном аэродроме Санкт-Петербурга собралась вся столица. На глазах у изумлённой публики, среди которой находился император Николай II, в небо взмыл первый в мире самолёт, несущий на крыле четыре 100-сильных мотора. Этот день навсегда вошёл в мировую историю авиации как день рождения всех будущих пассажирских авиалайнеров, транспортных самолётов и бомбардировщиков.

Детские мечты о небе

Будущий авиаконструктор и инженер Игорь Иванович Сикорский родился в Киеве 25 мая 1889 года в семье профессора психиатрии. Когда мальчику было шесть, мать прочла ему научно-фантастический роман «Робур-Завоеватель» Жюля Верна о путешествии на гигантском управляемом аэростате. С этого всё и началось. Пройдёт чуть меньше четверти века, и Сикорский станет одним из первых создателей вертолёта. Но пока что он – шестилетний мальчик – собирает в детской свои первые самолёты. Потом будет 1-я Киевская гимназия, затем Морской кадетский корпус, где он учится прекрасно, но уже твёрдо знает: военным не будет никогда, его страсть – небо и самолёты.

Детские мечты обретают реальность, когда Сикорский, ещё будучи кадетом Морского корпуса, записывается в воздухоплавательную секцию, а в восемнадцать лет поступает в Киевский политехнический институт. К этому времени у него уже солидный багаж: собственные модели самолётов и вертолётов, собранные в отцовском сарае и вызвавшие восхищение преподавательского состава. Однако главные победы Игоря Ивановича были ещё впереди.

В 1908 году Сикорский, студент политеха, едет на каникулы в Германию и знакомится с дирижаблем братьев Райт. Первые его модели имели одно крыло, одну несущую поверхность, надёжную систему управления, но… маленькую грузоподъёмность. При тестировании эти деревянные монопланы падали, продержавшись в воздухе пару минут, и Сикорский понял: нужно создать большой летательный аппарат с несколькими моторами. Чтобы, если заглохнет один, второй продолжал бы работать и удержал самолёт в воздухе. Когда он озвучил свою идею инженерам и авиаконструкторам – его подняли на смех. Лишь один человек прислушался к двадцатилетнему Сикорскому и поддержал его. Звали этого человека Михаил Шидловский. И был он главой Русско-Балтийской вагонной компании. Он дал деньги на строительство многомоторного самолёта, и работа закипела.

От моноплана к «Гранду»

Но прежде чем был создан подобный самолёт, Сикорс¬кий и его команда – каждый день работавшие свыше 12 часов – спроектировали целый ряд аппаратов. Вначале был создан самолёт С-1. Он пролетел 100 метров и упал. Через несколько месяцев сконструировали С-2. Он пролетел уже 200 метров. Это была маленькая, но победа. Инженер и его команда находились на верном пути.

В течение следующих двух лет один за другим появляются С-3, С-4 и С-5. С каждым новым самолётом повышаются его скорость, высота и длительность полёта. С-5 продержался в воздухе 52 минуты, поднявшись на высоту 500 метров. В 1911 году инженера пригласили на военные манёвры в Германию, и там выяснилось, что его самолёт намного совершеннее и быстрее, чем европейские аналоги. Об этом Шидловский немедленно доложил императору.

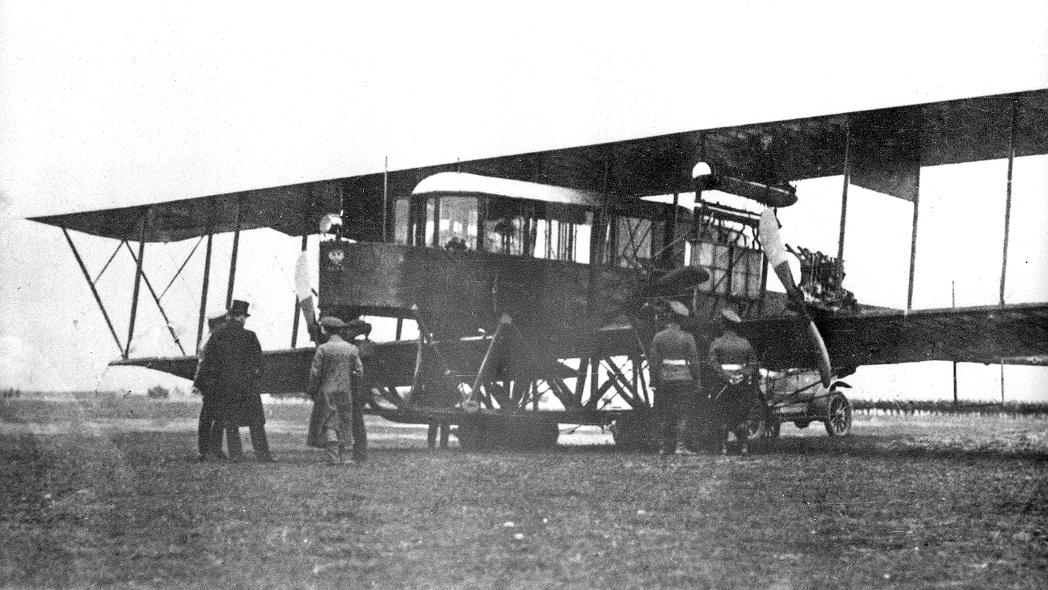

А Сикорский продолжил испытания. Появляются самолёты С-6 (пролетел уже с тремя пассажирами со скоростью 111 км в час), С-7 и С-8 (увеличил скорость уже до 120 км в час). И наконец, Сикорский создаёт свою мечту – сконструированный из дерева с закрытой кабиной четырёхмоторный самолёт «Гранд». Машина весила порядка 3 тонн, размах крыла достигал 27 метров, а в длину самолёт был 20 метров. На каждом крыле было прикреплено по два мотора, мощностью около ста лошадиных сил. Внутри самолёт имел закрытую кабину, салон с сиденьями и электрическое освещение. Однако большинство инженеров были настроены скептически и считали, что такая махина непременно упадёт. А Сикорский уверял, что самолёт не только продержится в воздухе больше часа, но ещё и поднимет груз в 700 кг!

Вскоре в Петербурге не осталось ни одного человека, который не слышал бы о летательных аппаратах Сикорского. И вот настал день публичных испытаний. Тёплым майским днём на Корпусном аэродроме в Санкт-Петербурге собралась вся столица. В толпе делали ставки на время падения самолёта. Однако сам инженер был настолько уверен в успехе, что лично поднялся на борт. В качестве пассажиров с ним летели четыре пилота. Затаив дыхание, зрители следили за огромной машиной, гадая – упадёт или нет? Но самолёт, набрав высоту, спокойно кружил над головами публики, выполняя крупные виражи, и продержался в воздухе 1 час. Когда самолёт приземлился, люди хлопали, кричали, бежали к машине… Успех был фантастический!

Тяжеловес «Илья Муромец»

Однако Сикорский на этом не остановился. Он продолжил модернизировать летательный аппарат. Задние двигатели переставил в передний край нижнего крыла, и спустя время это уже стало отраслевым стандартом. Самолёт был переименован в «Русский витязь» и пробыл в воздухе 1 час 54 минуты уже с 8 пассажирами. Этот полёт принёс молодому инженеру славу, подарок от императора – именные золотые часы и 75 000 рублей от Государственной думы.

«Русский витязь» стал родоначальником пассажирских и грузовых авиалайнеров и бомбардировщиков. Но Сикорский не оставляет модернизаций, и вскоре в воздух поднимается тяжеловес «Илья Муромец», который везёт на борту уже 16 человек, и грузоподъёмность его составляет 1290 кг. Такого результата не было ни у кого в мире! А спустя ещё несколько месяцев «Илья Муромец» из Санкт-Петербурга полетел в Киев и обратно. На борту 16 человек! После этого легендарного полёта Русско-Балтийский завод получает государственный заказ на десять пассажирских самолётов. А в 1915 году «Илью Муромца» используют на войне в качестве бомбардировщика.

Собственная авиакомпания

В 1917 году Сикорский основывает собственную авиакомпанию и получает заказ на разработку двух двухместных самолётов, но наступает Февральская революция и финансирование компании прекращается. После Октябрьской революции Сикорский эмигрировал в США и благодаря блестящим рекомендациям получил контракт на создание двухместного самолёта, однако спустя несколько месяцев контракт был расторгнут. Чтобы не умереть с голоду, гениальный инженер устроился учителем математики в школу. Но не опустил руки. У него снова появилась идея, а вместе с ней – надежда.

Благодаря эмигрантским связям Сикорскому удалось найти и собрать вокруг себя талантливых русских инженеров и авиаконструкторов. Он предложил им сконструировать собственный самолёт и продать его авиакомпании США. Идея была принята с горячим энтузиазмом. Работали в арендованных сараях, а детали из-за отсутствия денег изготавливали из подручных средств. Но когда понадобились дорогостоящие детали, Сикорский и его команда оказались на грани отчаяния. Спас композитор Сергей Рахманинов. Он узнал о финансовых трудностях Сикорского и вложил в компанию 5000 долларов собственных средств. Это позволило снять большой ангар и продолжить работу.

В сентябре 1924 года американский S-29 был принят к эксплуатации. Он развивал скорость 185 км в час и стал самым большим двухместным самолётом в США. Компания Сикорского в одночасье получила мировую известность и вошла в состав крупной американской корпорации United Aircraft and Transport Corporation (в настоящее время United technologies). Все ведущие должности в ней занимали инженеры-эмигранты. В Стратфорде построили авиазавод, возле которого разрослось русское поселение: были построены школы, магазины, библиотеки, оперный театр и церковь Николая Чудотворца. Фотографии Сикорского не сходили с первых полос газет, он состоял в Русском национальном союзе в Америке, входил в руководящий комитет Пушкинского фонда и был вице-президентом Толстовского фонда, занимавшегося оказанием финансовой помощи русским эмигрантам.

До 1939 года Сикорский выпустил пятнадцать самолётов. А потом снова вернулся к детской мечте – создавать вертолёты. Его первый вертолёт S-47 после нескольких лет испытаний вышел в 1942 году в серийное производство и стал первым боевым вертолётом США. После Второй мировой войны были выпущены S-51 и S-52, использовавшиеся как в военных, так и в гражданских целях.

Великий конструктор умер 26 октября 1972 года в возрасте 83 лет. А компания его, созданная русскими инженерами-эмигрантами, существует и сегодня.