Недавно в маленьком музее на Петровке состоялась выставка работ художника Игоря Обросова, посвящённая памяти жертв сталинских репрессий. Народу собралось немного, не телевизор же, где вновь славят имя вождя и учителя. Но лица пришедших были столь выразительно светлы, что запомнилось почти каждое. И стариков, и молодёжь объединяло нечто трудноопределимое, и, уж во всяком случае, не одна печаль или сострадание, а скорее, чувство исторической памяти, не искажённой политической конъюнктурой. Сталина давно нет, но сталинизм остался и вне, и в нас самих, и потому так важно любое честное напоминание о нём.

Недавно в маленьком музее на Петровке состоялась выставка работ художника Игоря Обросова, посвящённая памяти жертв сталинских репрессий. Народу собралось немного, не телевизор же, где вновь славят имя вождя и учителя. Но лица пришедших были столь выразительно светлы, что запомнилось почти каждое. И стариков, и молодёжь объединяло нечто трудноопределимое, и, уж во всяком случае, не одна печаль или сострадание, а скорее, чувство исторической памяти, не искажённой политической конъюнктурой. Сталина давно нет, но сталинизм остался и вне, и в нас самих, и потому так важно любое честное напоминание о нём.

Сострадание, как и гнев, – вещи одномоментные. Митинг закончен, знамёна на время свёрнуты. Другое дело – «Утро стрелецкой казни», «Хованщина», «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы». Живописный цикл Обросова «Год 1937» из подобных (пусть и гораздо скромнее) замыслов, он тянется сердцем и кистью к большой истории, к трагедии без соблазна что-либо осовременить, украсить покаянием или проклятием. Строгая, резкая чёрно-белая пластика его палитры с редким вкраплением алого цвета – это философская программа, а не только стиль, кстати, сразу узнаваемый, едва взглянешь на его полотна. А ведь это один из вернейших признаков оригинального таланта.

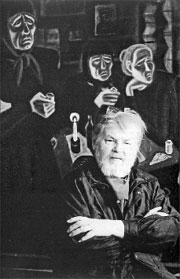

Игорь Павлович Обросов – замечательный тип русского интеллигента разночинной закалки. Отец, директор Института им. Склифосовского, сгинул в гулаговских застенках. Мать – тоже врач, коренная тверская крестьянка по происхождению, вытащила и достойно воспитала шестерых сыновей-братьев; младший Игорь, единственный из них не дорос до войны и, обнаружив свой дар, оказался в Строгановке, а не на фронте. О дальнейшей его судьбе живописца и графика написано немало искусствоведческих текстов. Я же о другом – о человеке и литераторе, потому что литература для Обросова не только постоянный источник вдохновения, но в определённом смысле образ художественной жизни и миросозерцания. Он пишет книги, рисуя, и рисует, пиша книгу – летопись своей страны и своего поколения. Оставляя на время мольберт, кисть, он садится за письменный стол, и рождаются рассказы, мемуары, пьесы, дружеские посвящения, даже, надеюсь, стихи.

Избранные работы Обросова вышли в издательстве «Москва» в 2008 году под точным названием «Чёрное белое». Книге предпослан эпиграф из любимого Тютчева:

О вещая душа моя!

О, сердце, полное тревоги,

О, как ты бьёшься

на пороге

Как бы двойного бытия!

Здесь у поэта – метафизика божественного, жизни и смерти, которую, разумеется, весьма упрощая, можно сравнить с «двойным» литературно-художественным бытием Обросова. Для него слово – воплощение линии и цвета; оно светится, превращаясь в пейзаж или портрет. В свою очередь, полотно отражается в текстах, вбирает их в себя, становясь рассказом о жизни и судьбе человека и народа. Очень конкретного, нередко документального рассказа, очень живого и потому покоряющего своей горьковатой искренностью.

Пишет Обросов свою беллетристику с теми тщательными подробностями окрестного пейзажа, психологических состояний, переливов в душе своих персонажей, которые кажутся сегодня сентиментально-старомодными, как бы вышедшими даже не из прошлого, а из позапрошлого, тургеневского века. Эту манеру можно оспаривать, но зачем? Она не навязывается читателю, она предельно лирична; автор доверчиво открыт навстречу, и, если за ним стоят история и чувство, ты настроишься на его лад и найдёшь в нём друга и собеседника. Именно так воспринимаю я его прозу о деревне, его старых крестьянок-вдов, напоминающих некоторых героинь В. Распутина, его коней и детей, бродящих по некошеным июльским лугам, его прямые признания в любви к родной земле, подтверждённые нелгущей кистью, склонной в отличие от прозы к продуманному композиционному обобщению, а не к подробной детализации.

Знаменитая тройка художников «сурового стиля» – Павел Никонов, Виктор Попков, Игорь Обросов – давно уже заняла своё достойное место в истории нашего изобразительного искусства. Обросов много пишет о них, самых близких товарищах по духу и творчеству. Он создаёт реквием и в живописи, и в прозе в память трагически погибшего Виктора Попкова. Он посвящает тёплые страницы редакции журнала «Юность», где мы впервые встретились с Игорем Обросовым и где в начале шестидесятых привечали молодых художников, ныне известных по всему миру.

В Обросове всегда была сильна общественная жилка. Долгие годы он с успехом возглавлял секции и объединения молодых художников. И сегодня, на материнской родине в Молоковском районе Тверской губернии, старый мастер прививает сельским подросткам чувство прекрасного, став основателем местной художественной школы.

Ему удалось совместить в душе демократические надежды интеллигентов-шестидесятников с печалью заколоченных и покинутых крестьянских изб, воплотить русский характер в синтезе города и деревни. Вот почему рядом в его мастерской смотрят на нас и друг на друга с таким скрытым пониманием очень разные Виктор Астафьев и Белла Ахмадулина, Василь Быков и Булат Окуджава, Александр Солженицын и Юлия Друнина, Василий Шукшин и Борис Васильев. Эта портретная писательская галерея безошибочно обросовская. Это его выбор, его судьба, его вера. Вера в Россию без тени слащавой риторики и душного национализма.