Отрывок

Александр Солженицын

…С весны 1963-го я, уйдя из школы, впервые получил право использовать писательскую свободу: в период ледолома и весеннего паводка жить и писать в отрезанном окском заречье, в Солотче. Спала вода – и вскоре Борис, воротясь из очередной дальней поездки (под ним как земля горела, он должен был везде в стране побывать и сам видеть), посетил меня там. Домик стоял на краю дубо-соснового леса, в стороне от посёлка, и по пути ко мне Борис нашёл подкову. С этим и пришёл:

– Саня! Смотри: тебе – счастье!

(Он детски верил, что подкова – к счастью, и правда же: не повсюду они валяются. Прибил её к стене у крыльца.) Разговоры с Борей были мне всегда интересны и полезны многими сведениями – хоть новейшими сего дня, хоть давне-исконно крестьянскими, хоть различением каждой травки и каждой птички, а главное, так легко он всё это рассказывал, оставаясь и полностью приимчив к собеседнику. Какая-то детская чистота светилась в нём.

С того года он уже в Рязани не жил, но заезжал (чуть не в каждой области, а тем более в Рязанской, были у него свои сельские «клиенты» – где агроном, где председатель колхоза или райисполкома, и Боря их от времени посещал – узнать, как дела дальше пошли, отражал это в своих очередных статьях). А я теперь принялся вплотную собирать материалы к «Красному Колесу», получил доступ даже в спецхран петроградской Публичной библиотеки, уже изрядно узнал о томившем меня тамбовском крестьянском восстании 1920–1921 года – но и ещё мало: теперь надо было непременно посетить сами места восстания. Но как? Решиться на открытую с этой целью поездку – останавливала меня зэческая осторожность: и так уж я в 1964-м был для властей подозрительный тип – а ещё и тамбовское восстание? Ну, на том и оборвётся. А ехать анонимно, простачком – уже знал я из своих велосипедных поездок по Средней России, как трудно: на ночлеги в избах не пускают, требуют паспорт, кто да зачем, теперь все у нас изъязвлены подозрительностью. А и откладывать – не годилось, ибо я не собирался властям угождать, и позже меня могло ждать только худшее.

И как-то раз я поделился с Борисом своей мечтой и тяготой. Он, не задумываясь, мгновенно и с лёгкостью предложил: «Так давай вместе поедем, я тебе устрою». Как? А – возьмёт от «Литературной газеты» командировку (ему – куда хочешь давали тогда) по сельскохозяйственным делам в те районы, а я поеду с ним просто как приятель. Очень он меня выручил! – полностью прикрыл и покрыл. Эта безотказность в помощи – была постоянная черта его характера, не ко мне одному.

И в июне 1965-го сели мы в Рязани на поезд и поехали через Мичуринск – Тамбов балашовской линией, – тою самой, где Тухачевский в 1921-м на бронелетучке пошныривал. Карта Тамбовской области у меня была с собой (в те годы в Москве на Кузнецком то и дело областные карты продавали, я не пропускал туда зайти), да я уже вперёд изучил, сколько мог. Начать надо с правой стороны дороги, с Каменки, а потом перекинуться на левую, в густоту партизанских скрытий.

Сошли мы на станции Ржакса, тоже историческая, тут что ни дом – то свидетель. И поехали попутной машиной на Каменку; на каждом перепутке впивай глазом, везде что-нибудь да происходило. Въехали и в желанную Каменку, и, надо же, совпадение: именно она и помечена в командировке, отнюдь не желанной для здешнего предколхоза! – засуетился, гадает, чем провинился. Конечно, начинаем с дела, Боря разговаривает с ним важно, засыпает вопросами, берёт проблемы широко, идём в контору. (Я – никто, просто друг-приятель, на меня без внимания.) Разговор у них и правда интересный, мне бы вникать да учиться, от дедов моих до меня крестьянство уже и иссякло всё, – да голова не тем занята, жду, когда на волю вырвемся из конторы. А Боря умеет нагнать на себя значительный вид и тон; и вот получается из беседы, что дела в колхозе очень серьёзные, придётся нам тут дня на два задержаться. Дело летнее, школа пустует, там ставят нам кровати (а школа-то – бывшая земская! Она ж у меня в романе будет). Ну, вечером грех делом заниматься, а июньский день долгий, пошли мы по увалу протяжной главной улицы Каменки сперва на север, аж до давыдовского барского дома – стоит! Так, безделицы, мол, ради, поговорили со стариками о прошлом времени – по-омнят и Юрия Васильевича, и братьев его, и что в его доме с тех пор поперебывало. Сами мы не называем Плужникова (гражданского вождя тамбовского крестьянства), но так разговор подстроили – они нам и Плужникова назвали. «А где ж он жил?» – «А во-он, внизу, у самой Савалы, кирпичный дом стоит». Ладно. Теперь вниз по увалу, обсмотрели плужниковский дом, невзначай и внутрь сунулись (весь как влитой пойдёт в роман!). А уж на следующий увал кверху и за село – вон там, на высотке, в лесу, Плужников в землянке прятался после разгрома.

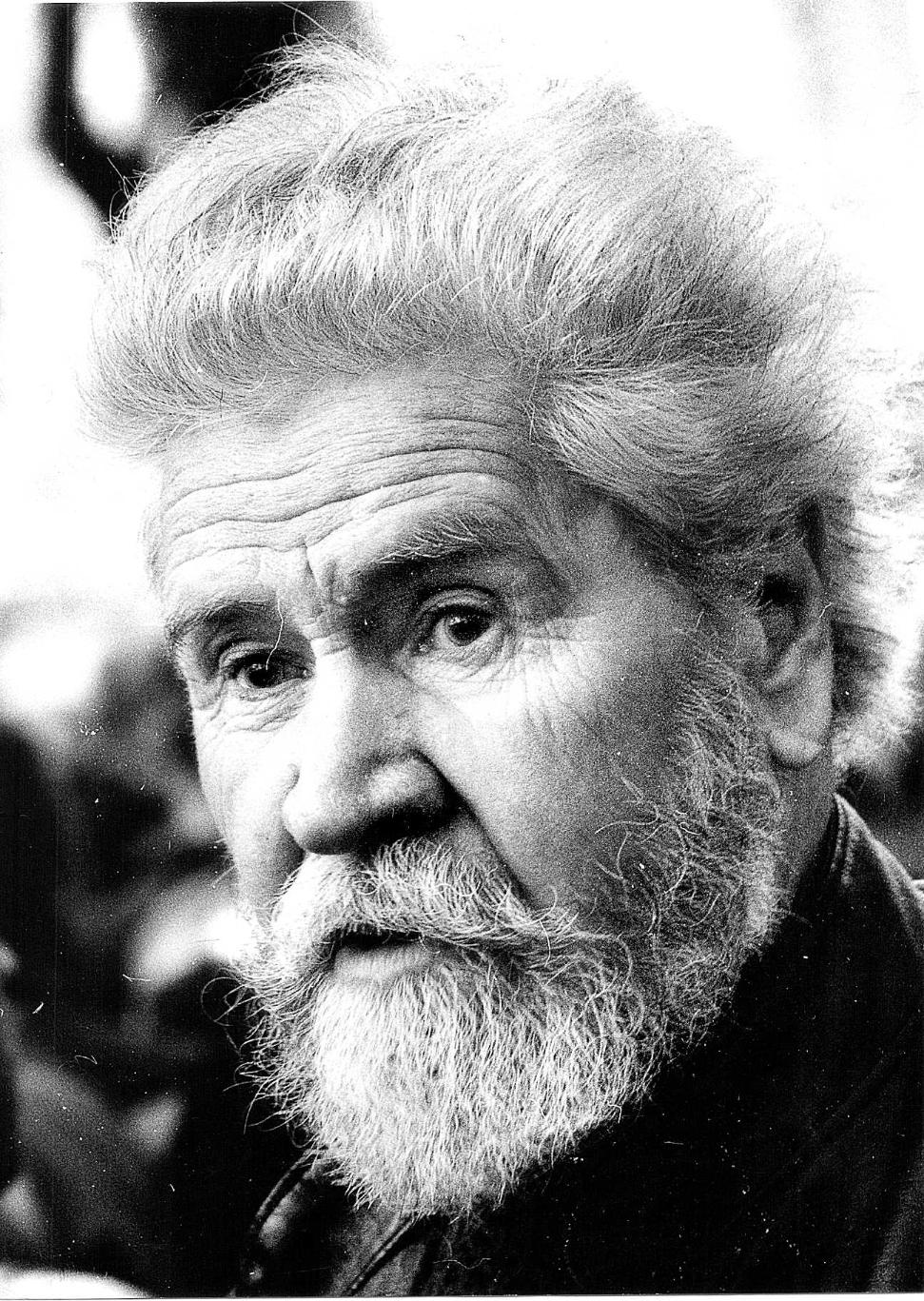

Боря на всех производил решительное впечатление: высок, грудь навыкате, выправка ещё флотская, высокие волосы на всколебе, ещё ни сединки тогда, глаза весёлые и сметчивые. Ни усов, ни бороды тогда не носил; мужик в расцветном возрасте.

Инспекция наша по колхозу длилась два дня, а прогулки нас не лишишь, – за это время узнали и историю отца Михаила Молчанова, зарубленного красными на своём же крыльце, вот тут, и даже – нашли ещё живого старичка, Семёна Панюшкина, бывшего здесь волостного писаря. До чего осторожный старик – он один нас заподозрил, имена записал, адреса (я сбрехнул какие-то), по своей осторожности он и все власти пережил, уцелел, да и нам ничего путёвого не рассказал (однако сам-то вот он, я его, живого, и в роман влеплю!). – А ещё в один день взяли мы у председателя машину легковую, поехали посмотреть ниже по Савале крепкое повстанческое село Туголуково; и где за Каменкой повстанцы единственный раз за всё восстание рыли окопы (потом зареклись, не их это дело, потерь много); и начисто разорённое место имения Вышеславцевых на холме близ Волхонщины (мне и разорённое сколько говорит). Председатель колхоза, сильно обеспокоенный, настоял, чтоб ехали мы к такому-то пруду, и там при нас бреднем карасей ловили и тут же уху нам варили. Ясно, что предколхоза сильно замазан, да не Боре ж теперь его разоблачать. (Уже после отъезда Бориса я ещё несколько дней копался в самом Тамбове, а потом на вокзале увидел меня мужик, кинулся ко мне и изливался теперь, без догляда начальства, какой же у них председатель жулик, 6 центнеров доброго мяса списали, 180 гектаров гороха запахали, не убрав, – так чтоб я в Москве сказал, принял меры! Ах, Боже мой, и ведь этакое – везде…)

А мы с Борисом ещё поехали от Ржаксы к востоку, в гущу повстанческого края – на две Панды, Караванно, Калугино, Трескино; где автобус попадался, где пешком переходили; помню обширную пойму под Караулом, взнесённым на крутой горе (Караул – чичеринский, отсюда – ленинский нарком, в те бы годы он сюда не сунулся). По этой неохватимой речной долине шагал Борис с рюкзачком с таким радостным естественным размахом, как будто вот тут и были его родные места и он тут каждое местечко знал. Далеко вокруг никого-никого, он громко песни пел. И разливался рассказами. Томился он в каменном сгрудьи столицы – а вот просторы русские все как ждали его, тут он и отдышивался. Где только приходилось – доучал меня птичьи голоса различать: овсянки («се-но-вези-да-не-тряси!»), треск коростеля-дергача из травы, бульканье козодоя и «квик-квик» при взлёте, да упорного речного сверчка. Ещё побывали мы в уреме (непролазные приречные заросли) реки Вороны, где скрывался напоследок Антонов. (Поражался я, как Боря, не делая никаких заметок, запоминал приметы наших троп что в лугах, что в уреме, – уверенно вёл обратным путём; иногда проверял меня для шутки: «А теперь – куда?» Я не всегда мог, терялся.) Наконец добрались мы до Инжавина, уже оттуда поездом, я в Тамбов.

Подарил мне Боря эту неделю незабываемую, как же выручил, открыл путь в роман! И как легко и неподозрительно умел он повести разговор на повстанческую тему, а моё мучение было, что записывать нельзя ни при каком рассказчике. Запоминал я, запоминал я до последнего напряжения, потом отойду куда-нибудь за сарай, скорей по-свежему записывать. Второй раз отойду, третий, рассказчик подивится, а Боря благодушно: «Да он животом мается». А потом сам ещё мне досказывал под запись неуслышанное мною…

«ЛГ», 1997, № 8

_______________________________________________________________________________

«ЛГ»-досье

Борис Можаев родился 1 июня 1923 года в рязанском посёлке Пителино, а потому о жизни русской деревни знал не понаслышке. Его семья добывала себе хлеб крестьянским трудом, и Можаев с детства привык к радостям и тяготам сельской жизни.

Отложились в памяти Бориса крестьянские восстания, охватившие деревни после коллективизации. Многодетную семью Можаевых в кулаки не определили, хотя хозяйство они имели крепкое. Отец Андрей Иванович в колхоз идти отказался, заработав клеймо единоличника, а впоследствии став «врагом народа»…

Эти трагические факты личной биографии легли в основу самого известного романа Можаева – «Мужики и бабы», за который писатель был удостоен Государственной премии СССР. Также Борис Можаев – автор замечательных повестей «Наледь», «Саня», «Тонкомер», «Полюшко-поле», «Из жизни Фёдора Кузькина», «Полтора квадратных метра», сборника повестей и рассказов «Старые истории», сборника публицистики «Запах мяты и хлеб насущный», книги очерков «Самостоятельность» и других книг. Многие произведения писателя были экранизированы.

В 1941 году Можаев ушёл на фронт… Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

Герои книг Можаева – его современники – охотники, сплавщики леса, колхозники, агрономы… Писателя всегда интересовали сильные характеры, люди, которые умели преодолевать сложные жизненные обстоятельства, несмотря ни на что. Может, именно таких героев не хватает сегодня.

Вот некоторые высказывания Бориса Можаева.

* * *

В чужом кармане завсегда денег больше, чем в своём.

* * *

Всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.

* * *

Если нельзя сохранить свободу в обществе, то её непременно следует утверждать в мыслях, в душе.

* * *

Уклад жизни, быт и особенно традиции формируют национальный характер… А национальный характер есть главная сила или, если хотите, центр тяжести нации. Без национального характера любая нация потеряет остойчивость и распадётся как единое целое.

* * *

Люди плывут по воле волн, куда толкает их неведомая сила. А человек мыслящий чует лучше других это направление и, следственно, выбирает его раньше других.

* * *

Надо показывать пример любви к людям, выступать против фальши, насилия, быть стойким в своих убеждениях. Надо высоко нести человеческое достоинство.

* * *

Национальный характер не мешает интернациональному общению.

* * *

Никакой великой целью нельзя покрывать бессмысленную жестокость.

* * *

Но всякая утопия тем и сильна, что, словно бессмертный чертополох, заваленная в одном месте, она может вынырнуть совершенно в другом.

* * *

Одни безумствуют, сеют ненависть, другие мечутся, страдают, прячутся. И все несчастливы: одни страдают от ненасытности в злобе своей и мстительности, другие от страха и неизвестности дрожат. И выход из этой кутерьмы только один – в спокойствии и любви.

* * *

Правду силой не навяжешь. За правду страдать надо.

* * *

Свободная личность значительно больше обогащает общество, чем подневольная.