Александр Палладин, Вашингтон – Москва

40 лет назад, 5 ноября 1985 года, газета «Известия», имевшая статус правительственной, поразила невиданной публикацией, на одной полосе напечатав изложение интервью главы Белого дома Рейгана четвёрке наших журналистов, а рядом, и тоже на целую полосу, – их комментарии, напомнившие о поговорке «После драки кулаками не машут».

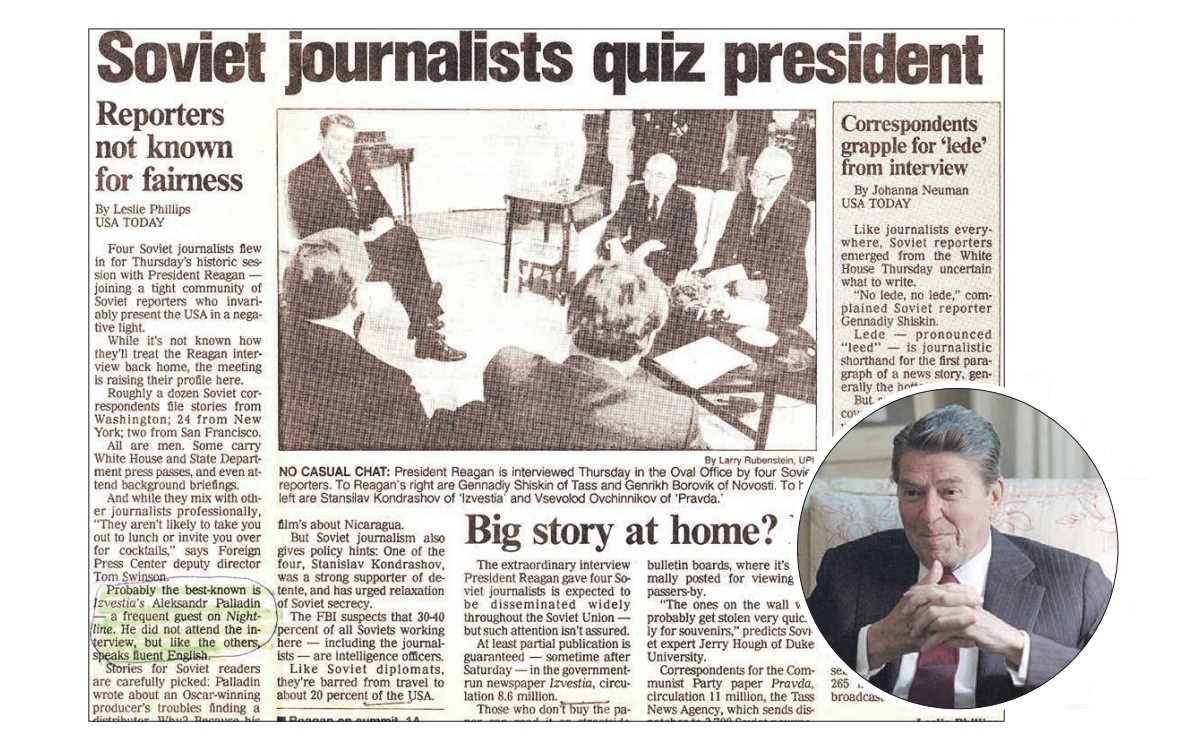

Статья «По поводу интервью Р. Рейгана» за подписью первого зама генерального директора ТАСС Геннадия Шишкина и его соавторов – политобозревателей «Правды», «Известий» и Гостелерадио Всеволода Овчинникова, Станислава Кондрашова и Генриха Боровика – была попыткой задним числом опровергнуть лицемерные, пестрившие выпадами в адрес руководства СССР высказывания президента США. На личной встрече дать ему укорот зубры отечественной журналистики не сумели, стреноженные указанием московского начальства «не обострять».

Идея интервью с Рейганом возникла в связи с намеченным на ноябрь 1985 года саммитом лидеров СССР и США в Женеве. Этому предшествовал почти пятилетний период взрывоопасной напряжённости в двусторонних отношениях. Едва вселившись в Белый дом, Рейган обвинил Кремль в стремлении «присвоить себе право совершать любые преступления, лгать и жульничать». Глава Госдепа Александр Хейг поддал жару фразой: «Есть вещи поважнее мира», а советник президента по нацбезопасности Ричард Пайпс предъявил нам ультиматум: или сдача в плен американскому образу жизни, или Третья мировая. Два года спустя Рейган обозвал СССР «империей зла», а в августе 1984 года «в шутку» приказал разбомбить нашу страну (см. статью «Массовик-затейник во главе Белого дома», «ЛГ», № 13, 2024 г.).

Ничего подобного не было даже во время Берлинского и Карибского кризисов начала 60 х годов. Тогда в воздухе тоже пахло грозой, но 35 й президент США Джон Кеннеди вёл себя куда более сдержанно и ответственно, чем 40-й – Рейган.

Следовавшие одна за другой кончины советских лидеров (в ноябре 1982 года ушёл в мир иной Брежнев, в феврале 1984 го – Андропов, а в марте следующего года – Черненко) ослаблению международной напряжённости не способствовали. Узнав о смерти Леонида Ильича, Рейган посетил наше посольство, оставил в книге соболезнований надлежащую запись, пожал руки стоявшим в почётном карауле пионерам, но потом и это делать перестал, отряжая на кремлёвские похороны своего зама – Буша-старшего.

Напарница же Рейгана Маргарет Тэтчер сокрушалась, когда в ноябре 1982 года, собираясь в Москву, выложила пятьсот фунтов стерлингов за зимние сапоги, которые, как она полагала, понадобятся лишь на пару часов траурной церемонии на Красной площади. Позже, впрочем, она в присущей англосаксам манере шутила: расходы себя оправдали – сапоги пригодились ей ещё дважды, после кончины Андропова и Черненко.

Над чередой VIP-похорон вовсю издевались и западные журналисты. В дебатах по американскому ТВ с Джо Адамовым (более 40 лет вёл популярную передачу всемирной английской службы Всесоюзного радио «Московский почтовый ящик») кто-то из его оппонентов схохмил по поводу мора, напавшего на кремлёвских старцев, но Адамов заставил хама прикусить язык: «Но и ваш президент не первой молодости».

Настроение у большинства совграждан, особенно тех, кто, вроде меня, работал в США, было неважнецким, пока на кремлёвский престол не возвели Горбачёва. Новый лидер был сравнительно молод, обаятелен, энергичен, подкупал, тогда во всяком случае, демократичностью и умением без бумажки, не закрывая рта, говорить, хорошо одевался и дал многим повод гордиться, что и в СССР появилась первая леди. К тому же Горбачёв объявил перестройку и гласность.

На этом Рейган и подловил кремлёвский Агитпроп, предложив перед встречей в Женеве дать интервью нашим СМИ в обмен на эксклюзив Михаила Сергеевича американскому еженедельнику «Тайм».

Эта идея в том числе была продиктована желанием обелить хозяина Белого дома, в ком миллионы жителей Запада, включая Соединённые Штаты, видели поджигателя новой мировой войны.

По прибытии мэтров советской журналистики в Вашингтон я предложил им после интервью с Рейганом отужинать у меня дома и под вечер 31 октября стал ждать в нашем посольстве их возвращения из резиденции американского президента. Вскоре все четверо появились в сопровождении сотрудника вашингтонского отделения ТАСС Саши Шальнева. Фигуры понурые, лица угрюмые.

– Мы вынуждены задержаться: надо доложиться Добрынину, – на ходу бросил мне Кондрашов и вслед за коллегами поспешил к послу.

– Что стряслось? – спрашиваю оставшегося со мной Шальнева.

Тот буркнул: «Интервью не задалось», – и исчез.

Минут через сорок всё такие же сумрачные четверо посланцев Москвы спустились со второго этажа посольства в вестибюль. Молча оделись, так же молча вместе со мной добрели до моего припаркованного неподалёку «Шевроле», и я повёз их в Чеви-Чейз (город на границе с Вашингтоном), где в 17 этажном доходном доме «Айрин» размещался мой корпункт. Видя их настроение, приставать с расспросами я не стал.

Поднялись к нам на седьмой этаж, разделись и, пока моя жена накрывала на стол, начали с «дринков». Опрокинув полный стакан водки, Геннадий Аркадьевич Шишкин, ветеран Великой Отечественной с 25 летним стажем работы в США, а затем – в руководстве ТАСС, тяжко вздохнул:

– Ох, и дадут в Москве нам по ж...

Возлияния и еда своё дело сделали, и выяснилось: в беседе с ними президент США положил асов отечественной журналистики на обе лопатки. На следующий день им пришлось с утра до самого вечера сочинять в нашем посольстве ту самую статью «По поводу интервью Р. Рейгана», которую четыре дня спустя опубликовали «Известия».

Рейган свой триумф впоследствии охарактеризовал выражением outwitted («перемудрил» – в смысле перехитрил). Одержать победу на чужом поле пропагандистских сражений ему помог длительный опыт работы в Голливуде, на радио и в должности губернатора самого крупного и богатого американского штата – Калифорнии. К тому же в Белом доме к его услугам была целая армия видавших виды пиарщиков во главе с Патриком Бьюкененом, который два года спустя, во время визита Горбачёва в Вашингтон, вызвал меня на теледуэль (см. статью «Трансформация Бьюкенена», «ЛГ», № 37, 2022 г.), а позже сам трижды баллотировался в президенты США. Поймав Кремль на обещании воспроизвести беседу с Рейганом в популярнейшей советской газете и заполучив список вопросов к нему задолго до прилёта интервьюеров, сотрудники президентской администрации подготовили своему боссу шпаргалки, выставившие главу Белого дома неустанным борцом за мир, демократию и свободы во всём мире, а нашу страну – тюрьмой народов, агрессором и источником всех бед человечества.

Хоть в те годы директор Института США и Канады Георгий Арбатов и обозвал Рейгана актёришкой, прозвище Великий коммуникатор тогдашний президент США снискал не зря. Свои ответы на пять вопросов наших журналистов глава Белого дома растянул на две трети времени, отведённого под интервью, оставив собеседников с гулькиным носом. На прощание глава Белого дома одарил каждого из них автографом и с невинной улыбкой признал: «Я тянул время умышленно…»

Победа на чужом поле пропагандистской битвы Рейгану далась тем более просто, что к схватке с ним его интервьюеров готовил «заведующий агитпропом всех эпох – от Брежнева до Ельцина» (так, не щадя самолюбия своего ближайшего соратника, Горбачёв называл Александра Николаевича Яковлева). Тот в горбачёвской команде считался уникальным пиарщиком с 10 летним опытом работы послом в Канаде. При этом в Кремле никто не принимал во внимание, что за этот срок Яковлев ни разу не встретился с канадскими журналистами, прославившись разве что трескучими фразами и завиральными идеями. (Как-то прислал из Москвы шифровку на имя Добрынина с призывом «вздыбить» антивоенное движение в США.)

Считавшиеся же асами международной журналистики интервьюеры Рейгана не имели ни малейшего опыта очной полемики с кем-либо, не говоря уж о главах враждебных государств. Регулярные участники шедшей у нас телепрограммы «Международная панорама» Боровик, Кондрашов и Овчинников умели громить зарубежных соперников лишь в поединках с их тенью. В марте 1987 года всему советскому народу то же самое продемонстрировало Центральное телевидение, когда Маргарет Тэтчер разделала под орех взявших у неё интервью редактора международного отдела «Правды» Томаса Колесниченко и политобозревателей Гостелерадио и АПН Бориса Калягина и Владимира Симонова.

Этот сюжет 40 летней давности не только примечателен как штрих к портрету эпохи, но и поучителен. Наши, дипломатично выражаясь, геополитические оппоненты давно поняли важность умения вести битвы за умы и сердца людей, досконально разработали и освоили соответствующие методы и эффективнейшим образом используют их к своей выгоде. Этой наукой и нам необходимо овладевать.