В этом учебном году в ряде школ, чаще факультативно или в рамках «Разговоров о важном», появился новый предмет – семьеведение. Весной вышло в свет соответствующее учебное пособие, написанное главой комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной и основательницей Института современной психологии и родологии Ксенией Мосуновой. Если появление нового предмета прошло тихо и незаметно, то выход «Семьеведения» вызвал яростные споры. И в Сети, и на телевидении, в передаче «Пусть говорят».

Поле битвы

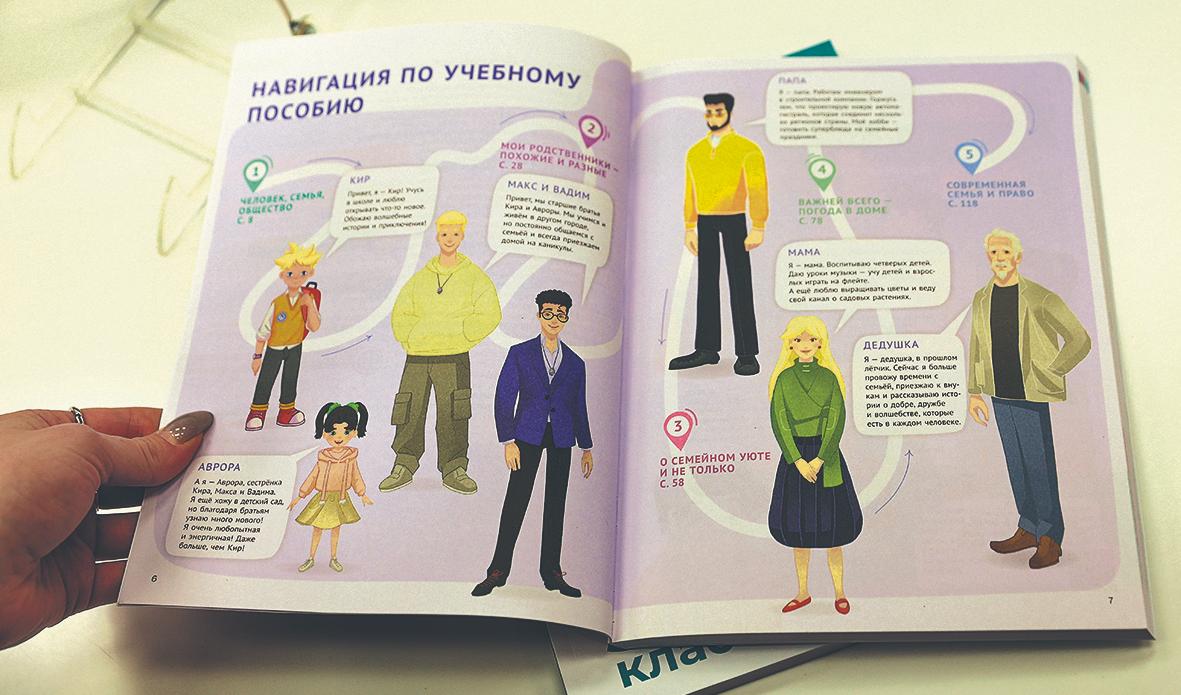

Инна Кабыш, учитель русского языка и литературы

Когда-то, на излёте советской власти, я преподавала предмет «Этика и психология семейных отношений». В девяностые предмет этот канул в Лету – и вот теперь, похоже, всплыл в новом обличье. «Семьеведение» состоит из двух частей: первая адресована учащимся 5–7-х классов, вторая – 8–9-х. В первой части 5 разделов: «Человек, семья, общество», «Мои родственники», «Семейный уют», «Погода в доме» и «Современная семья и право» (последний написан кандидатом социологических наук, профессором, депутатом Госдумы Н.А. Останиной). Вторая часть состоит из тех же разделов, но написанных более «взросло» (помнится, в Царскосельском лицее программе трёх младших классов соответствовала та же программа трёх старших, но преподаваемая углублённо: преемственность, однако).

Если кратко, в новом пособии рассказывается о том, что такое семья и какой путь прошёл этот институт за время своего существования; что такое родословная; для чего нужна семья; какова в ней роль родителей – отца и матери, а также бабушек и дедушек, что создаёт уют в доме и кто принимает в этом участие, что такое домохозяйство, из чего складывается и как расходуется семейный бюджет. Даются рекомендации, как избегать конфликтов в семье. Рассказывается о семейных традициях народов России. Говорится о здоровом образе жизни и правильном питании. А также подводится юридическая база под понятие «семья»: порядок вступления в брак, социальные гарантии, государственная поддержка молодой, а также многодетной семьи. В конце пособия помещён словарь терминов, среди которых есть, в частности, такие: «материнский капитал», «ипотека», «алименты», «завещание».

А теперь спрошу: что в этом плохого?

Разумеется, семьеведение связано с другими предметами. Во-первых, с литературой (я насчитала 12 отсылок к произведениям русской, советской и современной литературы, в том числе к «Капитанской дочке» и «Войне и миру»). Во-вторых, с отменённой МХК (мировой художественной культурой): пособие проиллюстрировано большим количеством картин отечественных художников – от Пукирева до Дейнеки. В-третьих, естественно, с обществознанием, так как семья – ячейка общества. А ещё с экономикой (в некоторых современных школах есть такой предмет), биологией, физкультурой и трудом.

Но при всём при этом семьеведение – отдельный предмет, имеющий, извините за каламбур, свой собственный предмет изучения. Отсюда вопрос: кто преподаватель такого предмета? Поскольку семья – это единство духовного, физического и материального уровней, то, полагаю, вести его мог бы и филолог, и историк, и биолог, и учитель физкультуры, и труда или вообще школьный психолог. Лишь бы это была харизматичная личность, человек, любимый детьми.

Вы спросите: неужели пособие так идеально и вовсе не имеет изъянов? Отвечу: имеет. На мой взгляд, в нём маловато внимания уделено вопросу, скажем так, взаимоотношения полов. Даже в СССР, где, как известно, секса не было, я говорила с десятиклассниками о нём (кстати, являющемся далеко не последним составляющим счастливой семьи), а также о контрацепции и беременности. Тем более в наши дни об этом можно и должно говорить – честно и просто.

А ещё нашла в тексте пособия грамматическую ошибку. Одна из рубрик в нём называется «Я горжусь и беру пример» – это неверно, ибо горжусь – кем, а беру пример – с кого, а стало быть, «горжусь и беру пример» не могут быть однородными членами. Но это претензия к корректору. Да, и мне лично не очень нравится название – семьеведение: казённо как-то. Ну, а что до подогревших дискуссию слов священника Павла Островского, обвинившего пособие в псевдонаучности и эзотеричности, ибо один из его авторов (всего их 16) когда-то изучал родологию, возразим батюшке: мало ли кто чем увлекался в молодости. Пушкин вот был масоном – и ничего: мы изучаем его произведения.

А преподаватели кто?

Священник отец Сергий Карамышев, Рыбинский район Ярославской области

Востребована ли вообще в современной российской школе учебная дисциплина семьеведения? Считаю, что да. В прежние времена, когда семейные устои были крепки, ребёнок на примере собственных родителей имел достаточно точное представление о том, какими началами должна руководствоваться семейная жизнь. Теперь всё иначе. Согласно статистическим данным, вопреки тому, что 2024 год был официально объявлен Годом семьи, количество разводов превысило 70% от числа ранее заключённых браков. К тому же число вступающих в брак молодых людей с каждым годом уменьшается. Поэтому впору говорить не столько о кризисе семьи, сколько уже о её постепенном умирании. И почему бы не попытаться в школе преподать некоторые здравые понятия о том, какой должна быть семья.

Кто может быть автором учебника по семьеведению? Разумеется, в первую очередь человек, обладающий научной компетенцией, педагог, знакомый с возрастной психологией. К сожалению, оба автора учебного пособия – кандидаты социологических наук. Но даже не это главное.

Если мы хотим создать, к примеру, обувную фабрику, к кому обратимся за практическим советом? К человеку, умеющему много и красиво говорить о технологиях производства, или к тому, кто сам создал успешно работающую обувную фабрику с нуля? Думаю, всякий здравомыслящий человек изберёт второй вариант. Поэтому и учебное пособие по семьеведению должен составлять некто, сам создавший и сохранивший крепкую семью. Выдающийся педагог-практик Антон Макаренко сначала создал успешно работающее заведение, а потом стал давать советы другим.

Если советчики на практике себя никак не проявили, к ним будут относиться с тенью недоверия. А когда автор учебного пособия по семьеведению Мосунова занимается псевдонаукой, родологией, у родителей может возникнуть отнюдь не беспочвенное подозрение, что их детей научат разного рода суевериям. Имя неподходящего автора может дискредитировать востребованную учебную дисциплину.

Перейдём наконец к самому учебному пособию. Лично я ничего откровенно деструктивного в нём не обнаружил, материал изложен системно. Однако цели упорядочить мысли детей относительно семейной жизни пособие не достигает. В учебнике должны излагаться не какие-то смутные догадки авторов, а научно выверенные и понятным для детей языком изложенные чёткие определения. Так вот, если взять ключевое понятие – «семья», о ней сказано следующее: «Это группа людей, которых связывают брак (муж и жена) или кровное родство (родители и дети, братья и сёстры и т.д.)». Попробуйте пятиклассника заставить выучить такое определение, если для него термины «брак» и «кровное родство» менее понятны, чем смысл слова «семья»!

Это на с. 10, а на с. 21 семья определяется уже как социальный институт, и это совершенно справедливо. Однако далее следует вызывающее вопросы определение: «Социальный институт – это система правил, которые помогают людям взаимодействовать друг с другом, решать различные задачи и удовлетворять свои потребности. Семья тоже является социальным институтом, ведь в каждой семье есть свои правила». У простого российского школьника, незнакомого с веяниями современной социологии, возникнет естественный вопрос: так что же такое семья: это группа людей или это система правил? Он может взять разные печатно изданные системы правил (от Уголовного кодекса до правил игры в гольф), поставить их на полку и сказать: у меня несколько систем правил, а значит, и несколько семей, и все стоят под рукой, на полке…

За определением семьи как социального института следует описание её функций, и, по ходу, термин толкуется: «Функция – это то, для чего предмет или явление предназначены» (с. 21). Итак, семья существует, по мнению авторов пособия, чтобы выполнять комплекс функций: «духовную, репродуктивную, воспитательную, социализирующую, эмоциональную, досуговую, экономическую, хозяйственно-бытовую, социально-статусную, медицинскую». Ребёнок, прочитав такое, скажет: «Как это скучно! И зачем мне какая-то там семья?» Неужели ради такой реакции писано пособие? Приведу и такой замечательный тезис: «Семейные ценности – одна из основ вероучения всех традиционных религиозных направлений, существующих в России» (с. 13). Если бы было сказано, что традиционное вероучение – одна из основ семейных ценностей, это было бы вполне приемлемо. Здесь же всё поставлено, что называется, с ног на голову.

Итак, учебная дисциплина семьеведения нужна, но авторы учебников и учебных пособий должны соответствовать сложности стоящей перед обществом задачи. В противном случае мы получим не укрепление семьи, а её дальнейшее разрушение.