Большую работу проделал советский учёный-этнограф Владилен Туголуков (1924–1986). По итогам длительной экспедиции в 1985 г. вышла монография «Тунгусы Средней и Западной Сибири».

Следующее исследование проводила старший научный сотрудник Сибирского отделения РАН Анна Мыреева (1930–2012), выпустившая в 1990 г. книгу «Эвенкийские героические сказания».

Ещё раньше, в 1930-х годах, три эпических сказания эвенов от певца-сказителя Николая Мокроусова (1839–1937) в посёлке Арка Охотского района записал русский учитель Николай Ткачик (1905–1944). Но широкому кругу читателей эпосы «Чибдэвэл», «Геакчавал» и «Дэлгэни» совершенно незнакомы. Его тетради несколько десятилетий пролежали в архиве Якутского научного центра АН СССР (ныне РАН), но позже, в издании 1986 г., в искажённой редакции вышел лишь «Эпос охотских эвенов», куда вошли не все им собранные мифы и легенды. А подлинные рукописи Ткачика пропали.

Язык эвенов изучал и крупный учёный-северовед, директор Института проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН Василий Роббек (1937–2010). А до него, в 20-х годах прошлого столетия, так подробно изучал эвенскую культуру и, в частности, эвенский (ламутский) язык известный этнограф и лингвист Владимир Тан-Богораз (1865–1936). Он же начал издавать студенческий краеведческий журнал Института народов Севера «Тайга и тундра». Первый номер этого издания вышел в 1928 г. Ну а сегодня от всего этого остались только воспоминания.

20 лет понадобилось собирателю эвенских мифов, легенд и преданий Евгению Трофимову, чтобы издать все три тома своих трудов. Более 40 лет он кочевал по северу Хабаровского края, в Охотском районе, а теперь осел в Хабаровске, где и сумел систематизировать и изложить все свои записи из путевых блокнотов о встречах с эвенами.

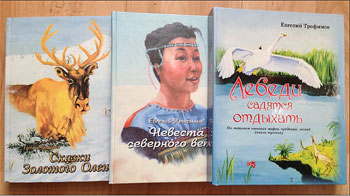

Заключительный, третий том эвенских сказок называется «Лебеди садятся отдыхать», напечатанный совсем недавно в Хабаровской краевой типографии. Издание не получилось бы без помощи правительства края, выделившего полмиллиона на печать.

Два других тома – «Сказки золотого оленя» (1998) и «Невеста северного ветра» (2003), напечатанные микротиражом (по 300 экз.) тоже в Хабаровске, уже стали библиографической редкостью. За ними любители и почитатели народного творчества ездили аж в Охотск. Именно там Евгений Трофимов и начинал собирать свои мифы, туда же и отдал большую часть тиража.

Трофимов прибыл в Охотск в далёком 1964 г. Работал в рыболовецкой бригаде колхоза «Красный эвен». Ходил боцманом на рыболовном сейнере. А в выходные знакомился с бытом и нравами национальной деревни.

– За эвенским селением Черпулай в Охотском районе шумел в тайге олэн – водопад. Вокруг этой заводи врастали в землю много больших и маленьких камней. А рядом не было ни гор, ни сопок. Самые близкие горы отрога Джугджура далеко стояли отсюда. Так откуда же вокруг заводи взялись камни? Интересно мне стало. И я пошёл, – вспоминает Евгений.

Там и записал свой первый рассказ исследователь национального фольклора. В селении Черпулай старики ему сказали, что когда-то давно на луг около заводи съезжались из разных стойбищ эвены. Первым делом юноши состязались в скачках на оленях, затем уходили к дальним горам и на плечах приносили камни к праздничному костру. И там уже рассказывали сказки.

Сегодня нет всего этого. Нет и древнего стойбища, которое располагалось когда-то на этом месте. Можно лишь определить его остатки по полуистлевшим брёвнышкам, по каменным наконечникам копий и стрел, которые изредка попадаются даже при неглубокой раскопке. Безлюдье и тишина царят вокруг заводи. И камни…

Именно тогда он и услышал от Гавриила Колесова эвенскую сказку про нютэкана – смоляного оленёнка. Запала в душу Трофимова эта сказка своей незамысловатостью сюжета и глубиной смысла. Обработал он её и отдал в редакцию районной газеты «Охотско-эвенская правда», редактору Илье Липину. Тот и рекомендовал собрать сказок побольше и издать книжкой. Так Евгений Трофимов и стал собирателем эвенских мифов и легенд.

А вторая часть новой книги «Лебеди садятся отдыхать» – уникальные эвенские стихи. Сам Евгений Трофимов придумал литературный ход – волшебное сквозное дупло большой старой лиственницы, куда летом съезжались эвены, устраивали праздник и по очереди, из дупла, читали свои творения.

Иллюстрировали все книги Трофимова художники Геннадий Павлишин, безвременно ушедший Александр Овчинников, Юлия Хороших и др.

В ЮНЕСКО, объявившей десятилетие аборигенов во всём мире, нашли, что созданные фольклорные творения Евгения Трофимова – одни из лучших в России среди современной литературы 28 северных народностей, проживающих у нас в стране от Мурманска до Чукотки.

Об этом писателю письмом сообщил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. В комиссии предпринимают попытки перевести эти три тома на английский язык и издать для всего мира большим тиражом. Но пока безрезультатно. Может быть, найдутся спонсоры?

Константин ПРОНЯКИН