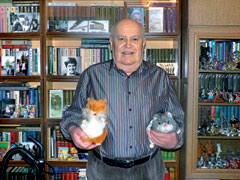

5 июня исполняется 70 лет замечательному писателю Альберту Иванову. Им написано много книг и для взрослого, и для детского читателя. Но прежде всего он известен как детский писатель, удивительный сказочник. Вот уже несколько поколений детворы увлечённо читают его весёлые книги: о «Приключениях Хомы и Суслика», о смельчаке «Лилипуте – сыне Великана», о мудрых «Записках звездочёта Сириуса», о ловком «Короле дзюдо», о таинственном «Летучем голландце, или Причудах водолаза Ураганова», о пронырливой «Хитрой Вороне», о необыкновенных «Крыльях, ногах и хвостах», о смелых и больших людях и маленьких животных.

5 июня исполняется 70 лет замечательному писателю Альберту Иванову. Им написано много книг и для взрослого, и для детского читателя. Но прежде всего он известен как детский писатель, удивительный сказочник. Вот уже несколько поколений детворы увлечённо читают его весёлые книги: о «Приключениях Хомы и Суслика», о смельчаке «Лилипуте – сыне Великана», о мудрых «Записках звездочёта Сириуса», о ловком «Короле дзюдо», о таинственном «Летучем голландце, или Причудах водолаза Ураганова», о пронырливой «Хитрой Вороне», о необыкновенных «Крыльях, ногах и хвостах», о смелых и больших людях и маленьких животных.

Так уж случилось, что прямо к его юбилею в издательстве «Азбука – классика» подгадали выход солидного двухтомника с многообещающим названием «Всё о Хоме и Суслике», в котором на 1150-ти страницах собраны 266 сказок об этих знаменитых друзьях-приятелях. «Наше дело – правое!» – утверждает храбрец Хома. «Но наше дело – маленькое», – добавляет лучший друг Суслик. С выходом этого двухтомника сделано большое дело: воедино собраны все 20 книг, прежних и новых, о полюбившихся детворе друзьях. Можно смело назвать эти тома – «Энциклопедия Хомы и Суслика». Однако сам автор скромно уточняет: «Энциклопедия Россиянской жизни». Потому что у братьев наших меньших – не меньшие заботы, горести и радости, чем у нас, людей.

Так уж случилось, что прямо к его юбилею в издательстве «Азбука – классика» подгадали выход солидного двухтомника с многообещающим названием «Всё о Хоме и Суслике», в котором на 1150-ти страницах собраны 266 сказок об этих знаменитых друзьях-приятелях. «Наше дело – правое!» – утверждает храбрец Хома. «Но наше дело – маленькое», – добавляет лучший друг Суслик. С выходом этого двухтомника сделано большое дело: воедино собраны все 20 книг, прежних и новых, о полюбившихся детворе друзьях. Можно смело назвать эти тома – «Энциклопедия Хомы и Суслика». Однако сам автор скромно уточняет: «Энциклопедия Россиянской жизни». Потому что у братьев наших меньших – не меньшие заботы, горести и радости, чем у нас, людей.

Юбиляр Альберт Иванов ответил на вопросы нашего корреспондента.

– Почему вы вообще стали писать для детей?

– Решил, что в детской литературе больше свободы. Дети есть дети. Они извечно любят всевозможные тайны, приключения, они познают мир, они дерутся и даже хулиганят. Они своевольны и более честны и свободолюбивы, чем взрослые. Они не любят скуку, им подавай что-то интересное, необыкновенное. В конце концов, они не ходят на работу, на профсоюзные и партийные собрания и не вступают в трудовые конфликты, без чего тогда не могла обойтись так называемая «взрослая» литература. Исторический жанр мне тоже не очень-то подходил, для этого нужно бесконечно сидеть в архивах. Возможно, я стал бы сочинять фантастику, но не научную, которая казалось мне скучной. Да и научного багажа у меня не было никакого. Мне больше нравилось то, что сейчас называется «фэнтези», но это раньше, мягко говоря, не поощрялось. А ведь я ещё в школе, с третьего класса, исписывал толстые «общие тетради», придумывал всевозможные приключения в невероятные времена в других мирах. Словом, в детской литературе я видел творческую игру, в которой допускались выдумка, азарт и приключения. Вот и доигрался, стал взаправдашним детским литератором. Сказочником.

– Альберт Анатольевич, а как вы дошли до жизни такой – до сказочной? Насколько я знаю, ваши первые книги были отнюдь не сказочные.

– Но зато не менее весёлые. Первые книги, с которыми мы выступили с соавтором Юрием Воищевым: «Неудачники, или Как сломали забор», «Пираты неизвестного моря», «Крах Мишки Мухоркина», «Потрясающие открытия Лёшки Скворешникова» – были написаны в жанре, если так можно сказать, смешных мальчишеских приключений. На нас, конечно же, повлияли великие герои Марка Твена – Том Сойер и Гек Финн. И вот, в 1966 году, нас приняли в Союз писателей СССР. К тому времени, к своим 28-ми, я окончил филфак Воронежского государственного университета и сценарный факультет ВГИКа.

– Но затем вы, соавторы, разделились?

– Этого следовало ожидать. Как известно, два медведя в одной берлоге...

– И тогда вы начали сочинять сказки?

– В том же, 1966 году, у меня с трудом вышла повесть-сказка «Бородачи, или Гром и Молния». В основе её – революционные события на Кубе. Тогда все увлекались Кубой. Меня подкупило то, что свободолюбивые бородачи поклялись: не стричься, не бриться, пока не победят диктатора. Сказочная ситуация!.. А трудности были в том, что тогда в каждой современной сказке ответственные люди видели какой-то угрожающий скрытый смысл. Книга наконец-то со скрипом вышла, а года через полтора произошли известные события в Чехословакии. Издательство из города Брно прислало предложение издать у них мою книгу на чешском языке. Я понимаю, чем подкупила книга. Там нередко встречались фразы вроде того: «На улицах стояли танки, а солдаты водили хороводы и раздавали детям апельсины». Все советовали мне: не разрешай. Ещё чего! Я послал своё согласие. И думаю, оно... не дошло. Книга там так и не вышла. Через много лет я эту повесть доработал, и её издали в «Детской литературе» под названием «Записки звездочёта Сириуса». И опять на улицах, но теперь московских, появились танки. Путчистов. С тех пор я «политических» сказок не пишу. Мало ли что...

– Понятно. А как вы придумали «Хому»? Я правильно произношу его имя, а то нередко говорят Хома? И нет ли здесь связи с латинским словом «Гомо» – человек?

– Вы сами верно ответили на свой вопрос. Именно «Хома» – Гомо. В любых сказках животные олицетворяют человека. Я всегда хотел писать сказки о зверях, но, увы, почти все звери были «разобраны» авторами. О ком сочинять?.. Неожиданно осенило: «А про хомяков вроде бы сказок нет». Так появился Хома. И тут же рядом с ним возник лучший друг Суслик. Я понял, что на правильном пути, когда с именем «Хома» стали происходить неожиданные забавные превращения. Когда к нему в гости приехал спесивый американский хомяк из Оклахомы, Хома невзначай спросил: «Около Хомы?» А гуманитарную помощь он воспринял как «Хоманитарную». А когда Лиса разозлилась на Хому, она обозвала его: «Хомло!» Легко и просто.

– Это вам легко. Вы с ним, можно сказать породнились.

– А то! Меня так и называют порой «Папа Хомы», а то и самим Хомой.

– У вас много издаётся книг. Вы говорили о проблемах с «Бородачами...». А с книгами для взрослых всё проходило гладко в издательствах?

– Да нет, конечно. Можно сказать: более или менее удачно. Я думаю, все писатели через это прошли. У меня всего три-четыре книги для взрослых. Это сборники повестей и рассказов: «Билет туда и обратно», «Настойчивая погода», «Февраль – дорожки кривые»... Это всё о пережитом, об испытанном. О провинции, где я долго жил, о малой родине: Кашире, Воронеже, Боброве. Здесь я рос и учился. И впервые встретился с моей будущей женой Галиной в чудесном Боброве, где потом одно время рос и мой сын Валентин среди русского приволья, с лошадьми на зелёных лугах и лодками-долблёнками на тихой реке Битюг.

– Зато, наверно, вашего первого «Хому» на ура приняли?

– Вовсе нет. С изданием первой книжки «Приключения Хомы» – одиннадцать сказок – были большие трудности. Даже при поддержке редактора, талантливого детского поэта Игоря Мазнина, книгу пришлось пробивать восемь лет. Три года она пролежала в самом издательстве «Малыш», а потом пять лет её придерживали в типографии. В этих сказках видели всякие опасные намёки. В той же истории с клеткой, в которой Хома обрёл свободу. Вошёл в клетку, закрылся, просунул ноги сквозь прутья, приподнял её немного и ходит, гуляет. Лису прямо в глаза «слепой» обозвал, никакого сладу. «Что хочешь делает, и ничего с ним сделать нельзя!» – возмущались хищники. Такая вот история. Или другая – о том, как он страшные истории рассказывал. Причём только дома и только лучшему другу Суслику. И то – шкурой своей рисковал. «В роще, попробуй, расскажи, или в поле. Все вокруг ушастые, слышат хорошо. Рассказываешь о Лисе, а над тобой Ворон вьётся и поёт весёлую песенку, вроде он Жаворонок. А на самом деле не поёт, а подслушивает. И если что скажешь плохое про Лису, Ворон тут же Лисе обо всём прокаркает. А Хоме теперь – ходи и трясись. Сцапает!..» Ну а после выхода этой книги, постепенно, очень скупо стали сказки про Хому издавать. Редко, но зато тиражами по 150000–300000 экземпляров, что в общем-то было обычным для того времени. С того, 1976 года, когда появилась первая книга, и по сегодняшний день вышло ещё более 50 разных изданий и переизданий. Особенно белорусские издательства часто выпускали: «Юнацтва», «МЕТ», «Арт стиль». Там Хома пришёлся по душе, пожалуй, больше, чем в России. И мультфильмы пошли: «Приключения Хомы», «Страшная история», «Раз – горох, два – горох», «Клетка» – на киностудии «Союзмультфильм». А в наше время на студии «Кристмас» снято ещё пять фильмов, и готовятся новые. Хома уже давно живёт самостоятельно, без помощи автора.

– А у других ваших «сказочных книг» какая судьба?

– Мне особенно дорога повесть-сказка «Лилипут – сын Великана». Она долго не издавалась. В издательстве «Детская литература», расположенном тогда недалече от площади Дзержинского, осторожно пошутили: «Вот когда уберут с площади памятник, тогда ваша книга и выйдет!» Почти всё в ней пугало издателей. Даже такая ироничная фраза: «Все мы, слава Богу, атеисты». Главное, что отличает повесть, как теперь говорят критики: «своеобразная манера рассказчика, невероятные приключения и юмор». Им виднее. А впрочем, это же слишком упрощённо говорится и о других книгах. Хотя бы о «Летучем голландце, или Причудах водолаза Ураганова». Уж там-то столько всего – Мюнхгаузен, возможно, позавидует!.. Но вернусь к памятнику Дзержинскому. Прошло время, и его вдруг снесли, хотя я ничего против него не имел: за спасение беспризорников – спасибо. Но после этого книгу и впрямь быстро издали – в частном издательстве огромным тиражом. Не могу не упомянуть и другую большую книгу, состоящую из небольших сказок, под названием «Крылья, ноги и хвосты». Многие, вероятно, видели одноимённый мультфильм, поставленный бесподобным режиссёром Александром Татарским. В книгу вошли многие истории, по которым тоже поставлены мультфильмы: «Сказка десятого этажа», «Неудачники», «Хитрая ворона», «Привидение», «Погоня»... Про животных писать всегда интересно. И это происходит порою очень странно. Вот, повесть о собаке, чёрно-пегом русском спаниеле по кличке Дик, получилась так. Он прожил у нас десять лет, а потом погиб. Дик вдруг явился ко мне во сне и по-дружески сказал, чтобы я непременно написал о нём, но не очень-то привирал. «Напиши, – говорит, – обо мне, и останусь с вами». Я не мог его ослушаться. И написал повесть. Читавшие её признавались, что и смеялись, и плакали. Да и я тоже. Он словно водил моей рукой.

– Традиционный вопрос: над чем вы сейчас работаете?

– Недавно закончил киносценарий по своей вышедшей в издательстве «Астрель» книге «Старая немецкая сказка, или Игра в войну», эта повесть в 2006 году была напечатана в журнале «Новый мир». В ней рассказывается о послевоенном детстве. О наших ребятах, живших в побеждённой Германии, в советской зоне оккупации. Для всех отцов война закончилась, а для ребят – нет. Между русскими и немецкими мальчишками вспыхивает своя «малая» война – не на жизнь, а на смерть. Такая вот, никем не затронутая, серьёзная тема.

– Осталось пожелать юбиляру сказочного здоровья и совсем несказочного выпуска собрания сочинений, которое, надеемся, не за горами!

Беседу вёл

Наша справка: Альберт Иванов – автор сценариев кинокартин (иные в соавторстве): «Лестница», «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Поговорим, брат…», «Раз на раз не приходится».

Общий тираж книг 15 млн экземпляров, книги переведены на 11 языков. Женат, имеет сына, внучку Дашу, живёт в Москве.