|

| М.Е. Салтыков-Щедрин: pro et contra: Антология / Сост., вст. ст., коммент. С.Ф. Дмитренко. – СПб.: РХГА, 2013. – 1008 с. – (Русский Путь). –1500 экз. |

Увы, и в нашем литературоведении, и в культурной традиции существует особая тональность восприятия творчества Салтыкова-Щедрина. Оно всегда рассматривается именно в связи с сатирическими началами в литературе. Такой подход сложился ещё при его жизни. Парадокс: это было звёздное время писателя. О каждом новом его произведении много пишут – не только в столичных изданиях, но и в провинциальных газетах. В 1872 году Виктор Буренин, бывший не просто желчным фельетонистом, но и чутким знатоком литературы, отмечал: «…кроме значения «отца обличительной литературы», г. Салтыков имеет и более прочное значение: он художник <…>. …вся сила его произведений всё-таки в художестве, а не в чём-то ином. Покуда он имеет дело с живым отрицательным явлением или типом, он реален и глубок, он ясен и правдив, его сатирическое миросозерцание правильно, его негодование и смех прямо бьют в ту цель, куда направляются. Но как скоро г. Салтыков выходит из роли сатирика-художника, как скоро он посягает на сатиру, истекающую не из непосредственных жизненных впечатлений, а основанную на смутных теоретических воззрениях, как скоро он желает из художника превратиться в мыслителя-юмориста, – он становится поверхностным…»

Однако именно эти, теоретические, стороны творчества Салтыкова стали выпячиваться тогдашними критиками. Причины – в обстоятельствах борьбы с реформами императора Александра II, они понятны, но от такого понимания ещё горше. Ибо в результате до сих пор большинство сатирических циклов Щедрина 1870-х годов остаются в лучшем случае полупрочитанными. Общечеловеческий комизм описанного в них приглушён в тенях от конкретно-социальных инвектив (существование которых объясняется чаще всего журнальной спецификой первопубликации).

По существу все замыслы писателя и их воплощение получали превратные истолкования, его не удовлетворявшие, что не назовёшь капризом популярного автора. Это было каким-то затмением времени.

Притом что в ХХ веке было выпущено два фундаментальных собрания сочинений Салтыкова-Щедрина, первое названо полным, а второе по качеству текстологической подготовки и обширности комментариев может соперничать со многими академическими изданиями; притом что о Щедрине написаны горы книг, множество статей, защищены сотни диссертаций, дипломных и курсовых работ, он остаётся едва ли не самым странным и самым непрочитанным русским писателем.

Вспоминается курьёз середины 1930-х годов, когда один советский литературовед назвал свою книжку «Наследие Пушкина и коммунизм». И следом возникает искусительное: озаглавить бы эту статью так: «Наследие Салтыкова-Щедрина и капитализм». А что?! Здесь есть доводы, не в пример основательнее тех, которые побудили связать автора «Евгения Онегина» с практическим тоталитаризмом.

Амплуа неуклонного обличителя самодержавия, навязанное Салтыкову большевистской литературно-пропагандистской критикой, плохо соотносится с тем, что мы обнаруживаем в его сочинениях, да и в жизненных обстоятельствах тоже. Став чиновником и приобретя огромный практический опыт, Салтыков только укрепился в убеждениях своей молодости. Чуждый социал-радикализма, он в своей литературной и журнально-издательской деятельности выступал последовательным поборником глубокой реконструкции всего государственно-хозяйственного механизма России, исходил из идей созидания, а не разрушения. Кроме доводов в пользу этого, извлекаемых из его литературного наследия, вновь напомню об обстоятельствах жизни писателя, о его покупках недвижимости и т.п. Именно грамотное экономическое ведение дел Салтыковым и – подчеркну! – его женой позволили семье уже после кончины Михаила Евграфовича избежать имущественных потрясений (они настигли детей Салтыкова только после 1917 года; внучка, например, была безвинно расстреляна – как японская (!) шпионка). Без преувеличений, Салтыкова-Щедрина можно назвать певцом если не капитализма, то, во всяком случае, здравого экономического устройства.

Однако всё же не стану из Салтыкова-Щедрина пытаться сделать поборника так называемых капиталистических форм хозяйствования. Слишком узко!

Необходимо наконец вывести этого художника из сомнительной среды литературной публицистики. Важно в полной мере учесть следующую особенность миросозерцания Салтыкова, которая определила основы его как социально-экономических, так и художественных принципов. А именно, что миросозерцание его сложилось под влиянием философии европейского романтизма.

Речь не идёт о каких-то конкретных влияниях, заимствованиях и переосмыслениях. Ключ в самом духе эпохи, в том разочаровании, которое вызвали и у европейцев, и у россиян итоги французской революции конца XVIII века. Все мало-мальски мыслящие люди убедились, что революционный путь не способен разрешить ни одну из проблем, возникающих перед человечеством. Суррогатная «гражданская религия» и культ Верховного Существа увенчали крах эксперимента по всестороннему управлению земной жизнью из единого центра.

По сути, в главном онтологическом выводе, провозглашённом романтизмом, не было ничего нового: человечеству предлагалось вернуться к осознанию своего положения, установленного ещё Аврелием Августином. В его сочинении «О граде Божьем» (De civitate Dei) с полной определённостью выражена противоположность Божьего царства (civitas Dei) и земного царства (civitas terrena). И именно эта истина легла в основу общеизвестного ныне романтического двоемирия, что затем, преобразовавшись, определяло концептуальные основы творчества многих писателей на протяжении всего XIX века. То богоискательство, о котором с пренебрежением писали многие публицисты, включая Ленина, было, по сути, отражением великой всемирной драмы интеллекта, пытавшегося найти гармоническую форму соединения разрастающегося объёма научно-технических знаний с метафизическими началами бытия. Это искушение личной религиозной реформацией испытали и Пушкин, и Гоголь, и Лев Толстой, и Лесков (проще назвать тех, кто не испытал). Даже Достоевский, на склоне жизни декларировавший свою православную ортодоксальность (чувствую некоторую тавтологичность выражения, но так точнее), продолжал писать «Братьев Карамазовых» – книгу с точки зрения Церкви (например, оптинских старцев) достаточно сомнительную.

Но в конце концов писатели не богословы. Эту коллизию у нас обозначил ещё протопоп Аввакум. Другое дело: писательское самоопределение по отношению к религии. Надо сказать, свидетельством не только художественной мощи, но ещё в большей степени духовной прозорливости писателей-романтиков стал их вывод о непреодолимом в земной жизни, тотальном противоречии между идеалом и реальностью.

По существу, не имеет особого значения – читал Салтыков Гофмана, других романтиков или не читал. Значимо сходство его мироотношения с романтическим. Практический опыт окончательно освободил Салтыкова от утопических иллюзий 1840-х годов, если они и были. Он предопределил реформистскую основу его воззрений, решительный отказ от практики окончательных решений. Наверное, не будет преувеличением сказать, что всестороннее знание Салтыковым российской действительности повлияло и на его в высшей степени осторожное отношение к православной церкви и священнослужителям. Странное дело, но у этого вскрывателя общественных язв не найти ничего подобного, например, антицерковным сатирам, выходившим из-под пера Лескова. Зато он пишет для цикла «Мелочи жизни» очерк «Сельский священник» (1886), удивительное по своему лиризму и одухотворённости произведение. Появившееся, напомню, в пору, когда религиозно-церковные бури уже терзали душу Льва Толстого, а Лесков сменил поэзию своих «Соборян» на антиклерикальные инвективы.

|

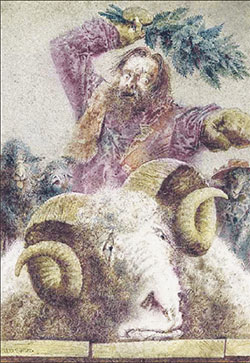

| Иллюстрация Владимира Мыслицкого к сказке «Баран-непомнящий» из книги: М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. СПб.: Вита Нова, 2012. |

Эта подробность творческого поведения Салтыкова кажется глубоко знаменательной и подтверждающей жёсткость тех границ, за которые он не позволял заходить своей сатире. Осмеянию можно подвергнуть любые проявления общественного зла, но само религиозное переживание человека – настолько тонкая и ни одну душу не обделяющая сила бытия, что любое сатирическое мерило здесь отпадает. Каким идеалом измерить идеал? Только сопереживанием, что Салтыков и делал, пожалев даже порождавшего прах Иудушку.

Обратим внимание: сколь бы жёсткой ни была щедринская сатира, в ней всегда есть нечто более тонкое, чем просто рукопашная с противником. В его сатире обретает силу главенства особый вид иронии, в которой «всё должно быть шуткой и всё всерьёз, всё чистосердечно откровенным и всё глубоко сокрытым». Я воспользовался определением, которое немецкий философ Фридрих Шлегель дал «сократовской иронии», также называемой «романтической». Но оно полностью отвечает тому, с чем мы постоянно встречаемся на страницах щедринских произведений!

Как только мы отвлекаемся от конкретных социально-политических или экономических подробностей, которые послужили творческим стимулом для создания писателем того или иного произведения, оказывается, что необходимость комментариев к текстам Салтыкова-Щедрина, на которой настаивают многие, весьма относительна. Всё-таки надо условиться различать как и что литературного произведения. Сохраняя утилитарно-прагматическое отношение к наследию писателя и усматривая в нём только историческую иллюстрацию, мы останемся в лучшем случае редакторами прежних комментариев, будем заниматься развитием новых модификаций литературной социологии.

А это опасно. Опасно даже увлекаться критическими разборами старых щедриноведческих трудов. Здесь чудовищное нагромождение социально-политических мифов, превратных толкований, ложных, а то и попросту лживых оценок.

Подлинное понимание Салтыкова-Щедрина достигается не при растаскивании литературоведческих завалов, а при изучении того, что под завалами томится: самих произведений. Надо идти не от методологии к произведению, а от произведения к художественному смыслу, в нём заключённому. Конечно, это не провозглашение какого-то новейшего нигилизма – с антикоммунистической подкладкой. И печальной памяти щедриновед Эльсберг не только доносы в НКВД писал. И советский академик Бушмин тоже принёс некоторую пользу как редактор собрания сочинений Щедрина.

Но феномен настоящего писателя заключается, в частности, в том, что интересны не только его произведения, не только он сам, но и происходящее вокруг его наследия. Салтыков-Щедрин в этом отношении может состязаться с любым из тех, кто составляет славу отечественной словесности. Уже само название литературоведческой отрасли, его наследием занимающейся, – щедриноведение – вызывает достаточно сложные чувства: созданное под знаменитым псевдонимом отнюдь не весь Салтыков как реально существовавший автор!

Но в наше время, когда литературовед совершенно свободен от внешних давлений, волен договариваться (или не договариваться) только со своей совестью и может опасаться только за свою честь, попросту неприлично оставаться в состоянии «нескончаемого езопства», как называл это сам Салтыков.

Всю жизнь и во всех своих произведениях Михаил Евграфович писал драму человеческого духа, стеснённого как неверной телесной оболочкой, так и внешними обстоятельствами, которые никогда не бывают благоприятными. И черты этой вселенской драмы открываются даже в истории Угрюм-Бурчеева, даже пустопорожних помпадуров или праздношатающихся героев «Современной идиллии».

Устанавливая подлинные основания салтыковского творчества, мы обнаружим, что он разработал многие литературные модели, которые вовсю стали эксплуатироваться в ХХ веке, – от интеллектуалистских до постмодернистских. Мы увидим, что его литературная свобода была абсолютной: работая на злобу дня и не думая о вечности, теперь он легко и по праву эту вечность обретает. Это чувство свободы необходимо перенять его исследователям, преодолеть инерцию идеологизированного подхода к наследию писателя в пользу этико-эстетического. Если мы решимся быть смелыми и просто читать произведения Салтыкова-Щедрина как художественные, нас ожидает множество удивительных открытий. Мы поймём, что всё это у Салтыкова-Щедрина мы уже знали, только не признавались себе в том, что это у него есть.