Под занавес прошлого года на интернет-платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Преступление и наказание», который снял известный советский и российский режиссёр Владимир Мирзоев. В первые сутки картину посмотрели более 600 тысяч зрителей. А на днях Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила его лучшим сериалом 2024 года.

В новейшей киноверсии культового романа Ф.М. Достоевского Раскольникова сыграл Иван Янковский, Сонечку Мармеладову – Алёна Михайлова, а её юродивого отца, Семёна Захаровича, – Олег Дуленин, которому недавно исполнилось 50 лет. Мы поговорили с Олегом о кино и не только о нём.

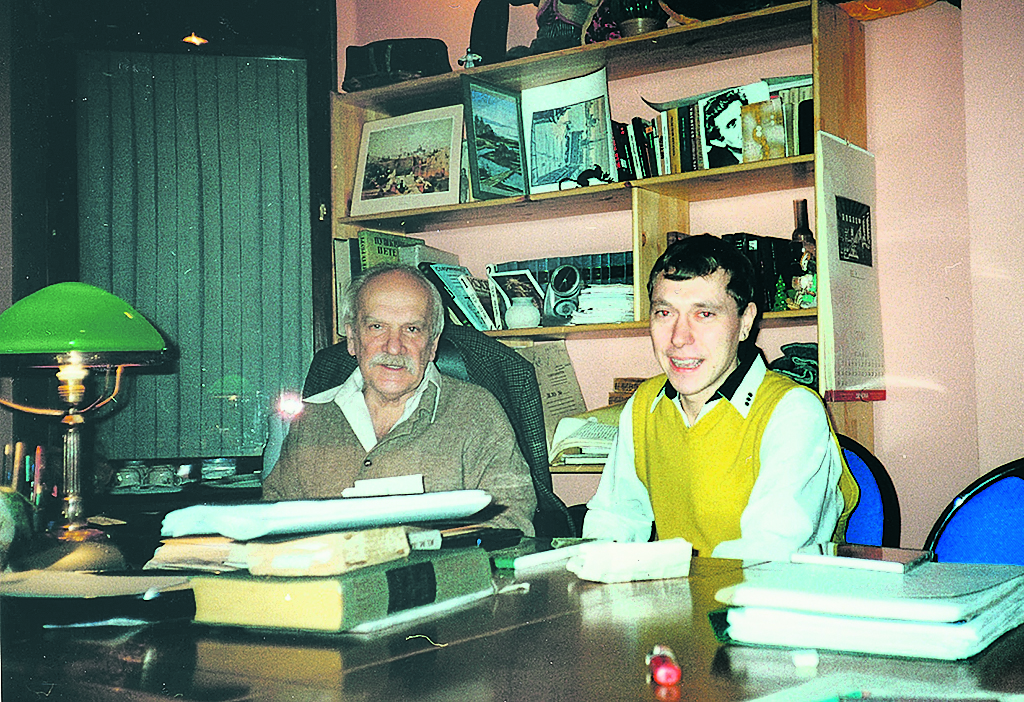

– Олег, а как вы попали в новейшую киноверсию романа Достоевского?

– Когда Мирзоев вызвал меня на пробы, я, конечно, был абсолютно к ним не готов. Тем не менее я понимал, кто такой Семён Захарович Мармеладов. Но даже не думал об утверждении, потому что слышал, что на кону только медийные актёры. Поэтому, когда агент Лена Хван мне написала, что меня утвердили, я был счастлив, потому что, во-первых, я успел полюбить Мирзоева как родного отца (мы сделали с ним три спектакля), а во-вторых, в наше окаянное время просто не найти второго такого талантливого, умного, порядочного и благородного человека, как он.

Да, сценарий Анастасии Мирзоевой и Александры Жановой несколько отличается от романа, но всё-таки я бы не сказал, что мы снимали фильм по мотивам романа. Это действительно новейшая киноверсия, некий взгляд из XXI века. Например, там Раскольников убивает не старуху-процентщицу, а старуху-микрокредиторшу. Но сюжет из-за этого не меняется.

На съёмках актёры жили в центре Питера, так что пропитаться атмосферой можно было максимально. У меня в кои-то веки случились какие-то просто необыкновенные питерские каникулы. И вот наступил мой первый съёмочный день – знакомство Мармеладова с Раскольниковым. У Достоевского они встретились в малюсенькой рюмочной, в нашем случае – в огромном пивном клубе на Курляндской.

– Перечитывали роман?

– Конечно. Когда меня утвердили, я открыл «Преступление и наказание» и стал его очень медленно перечитывать. И я постепенно понимал, что в школе роман этот, можно сказать, просто не заметил. Ничего не помнил, кроме сцены убийства старухи. А тут я для себя открыл, что этот роман не только про Раскольникова, в нём же целый сонм героев, которые преступили. И Мармеладов, и Лужин, и Свидригайлов, и Сонечка… Я просто смаковал роман. Мне, особенно как бывшему журналисту, было очень интересно встречать какие-то неологизмы Достоевского, которые я вообще не замечал, когда читал этот роман впервые. У меня даже есть список этих, как говаривал Фёдор Михайлович, словечек. Вот, например, слово «лимонничать», или «апельсинничать», или «шлепохвостница», или «преавенантненькая». Я стал просто фанатом Достоевского. И образ Мармеладова у меня как-то выкристаллизовался сам собой. Я понял, что у меня какой-то действительно особливый персонаж, который очень много чего пережил в своей жизни. Мне, конечно, трудно было понять, а как это – смиренно принять, что единородная дочь отправилась на панель... При этом ещё взять заработанные ею на панели деньги и просто пропить… Как это вообще?! Это же невозможно понять. Но представить можно. И я пошёл эмпирическим путем. Мирзоев как-то очень деликатно со мной работал: направил меня ещё на пробах, я на этот путь и встал. И решительно пошёл. Иногда были какие-то забавные моменты. Помню, когда мы с Иваном Янковским только начали репетировать, к нам вдруг подошёл Мирзоев и сказал: «Я хотел бы, чтобы вот тут Мармеладов что-то запел, прямо загорланил. Чтобы у барменши было веское основание вывести его из кабака». Я начал судорожно перебирать в голове разные песни – от банальных типа «Ой, то не вечер» до каких-то совершенно экстравагантных. И робко напевать. Но ни одна ему не нравилась. Я с ужасом думал, что вот-вот сейчас мы уже должны начать снимать, а я совершенно не знаю, что мне петь. И вдруг в какой-то момент из каких-то тайных глубин памяти всплыла ария Канио из оперы Леонкавалло «Паяцы», которую я лет сто назад попросил своего педагога по вокалу Юрия Мартиновича транспонировать специально для меня, то есть для баритона, потому что написана она для тенора. И я запел: «Recitar! Mentre preso dal delirio, non so piu quell che dico, e quell che faccio!..» – конечно, жутко коверкая итальянские слова, потому что я уже совершенно не помнил, как их надо произносить. «О! Вот это то, что нужно!» – заключил Мирзоев. И мы начали снимать.

– А вы помните свои самые первые кинокартины?

– Конечно. Но, скажем так, судьбоносной для меня стала лишь одна – многосерийная картина Елены Райской «Другая жизнь», в которой я снимался с народным артистом РСФСР Всеволодом Николаевичем Шиловским и музыкантом Алексеем Кортневым. Я сыграл там некоего помощника героя Кортнева, который всё время возвращал его, парящего в облаках, на грешную землю. Я тогда поверить не мог своему счастью, ведь Шиловский был из прославленной когорты советских актёров, портреты которых с детства воздействовали на меня каким-то совершенно мистическим образом. Помню, у меня была очень внушительная стопка почтовых открыток с портретами актёров советского кино, которые тогда продавались в каждом киоске «Союзпечать». Я постоянно раскладывал их, как пасьянс, и читал актёрские биографии почти как сказки.

Короче говоря, мне просто повезло: «юноша бледный со взором горящим» чем-то приглянулся народному артисту Шиловскому, и он с шутками и прибаутками провёл для меня, скажем так, эксклюзивный мастер-класс на архиважную для меня тогдашнего тему «Работа актёра драматического театра в кино» – тему, которая, к сожалению, толком никак не освещается в театральных вузах. А должна, потому что профессия-то наша называется «актёр драматического театра и кино». К тому же, будучи настоящим Актёром Актёрычем, Шиловский буквально за минуту до начала съёмок обязательно травил какой-нибудь уморительный анекдот, а с меня тем временем слетали все невольные мышечные зажимы, и я становился в наших довольно длинных сценах довольно органичным.

Несколько лет спустя актёрская судьба снова свела меня с Шиловским. В сериале «Естественный отбор» он играл роль какого-то олигарха (помню, он сказал, чтобы ни в коем случае не тратили деньги на дорогие костюмы его героя, а купили ему только одну-единственную дорогую вещь – оправу, которая отлично сыграет на крупных планах. Одно слово – профессионал: как мог экономил бюджет фильма), ну а я – его нерадивого сыночка, этакого мажора, который проигрался в пух и прах в карты. Хорошо помню, как я дублей двадцать нюхал через трубочку, скрученную из купюры достоинством 10 рублей – потому что реквизиторы, видимо, забыли «зарядить» долларовую купюру, – сахарную пудру… И в какой-то момент мне стало очень-очень сладко. И смех и грех, как говорится. В этот раз были очень интересные съёмки с погонями, со стрельбой, с ресторанами и банями, во время которых я познакомился с талантливым режиссёром и актёром Сергеем Газаровым, однако наступил пресловутый кризис 2008 года, и производство этого многообещающего сериала, к сожалению, заморозили.

– С тех пор вы сыграли в десятках картин. Кстати, а вы знаете наверняка, сколько ролей вы уже сыграли?

– Когда я вступал в Гильдию актёров кино России (рекомендацию мне дала народная артистка РФ Татьяна Догилева, фильмы которой я впервые увидел ещё в юности и в которую много лет был тайно влюблён, но, разумеется, в этом «преступлении» я ей не сознался), я должен был представить свою полную фильмографию. Сосчитал тогда все работы, и оказалось, что в театре, кино и на ТВ я сыграл уже более 200 ролей. Нужно честно признать, что кино- и телевизионные фильмы мои были, конечно, очень разными, но никогда в жизни я не позволял себе халтурить.

– А как у вас обстоят дела с театром?

– В театре, так уж случилось, все роли мои были, так сказать, духоподъёмными. Своеобразным «институтом повышения актёрской квалификации» стала для меня Международная Чеховская лаборатория под руководством известного чеховеда, члена Чеховской комиссии РАН Виктора Владимировича Гульченко, царствие ему небесное, – лаборатория, в которой почти за 20 лет я сыграл несколько выдающихся чеховских психотипов – от Симеонова-Пищика и Телегина до барона Тузенбаха и Николая Алексеевича Иванова. А без малого четыре года назад мы с группой единомышленников и «единодушников» под руководством архитектора и продюсера Олега Карлсона открыли в Москве новый театр – пространство «Внутри», которое, кстати, уже успело стать культовым. Играем там с Еленой Алексеевной Кореневой и другими талантливыми актёрами спектакль Олега Богаева и Владимира Мирзоева «Я убил царя». В этом спектакле ваш покорный слуга перевоплощается в инженера Ипатьева,

в коменданта Юровского, а также в бывшего императора Всероссийского, царя Польского и великого князя Финляндского Николая Александровича Романова, который в богаевской докудраме назван просто – «Череп № 4». Как человек верующий могу точно сказать: для нашей художественно-постановочной группы этот светлый спектакль стал редкой возможностью искренне покаяться в чудовищных преступлениях наших предков… Перед спектаклем я обязательно захожу в храм, молюсь, ставлю свечу и прошу помощи и поддержки у страстотерпца Николая Александровича… И порою совершенно отчётливо ощущаю, что он вдруг действительно начинает помогать и поддерживать, и тогда спектакль проходит буквально на одном дыхании.

– Давайте теперь поговорим об Олеге Дуленине-отце. Какую роль сыграло в вашей жизни рождение сына?

– Это, конечно, моя главная роль. По крайней мере, в этой жизни. Роль отца особенного ребёнка Никиты. Хотя надо честно признать, что иногда я чувствую себя его особенным сыном. Он, безусловно, воспитывает меня: непостижимым чудесным образом и всеми фибрами своей израненной души помогает мне спасаться. Знаете, когда мне было 27 лет и я учился в аспирантуре Уральского госуниверситета, я написал реферат по философии на тему «Смерть как смысл жизни». Тогда это была, по сути, лишь претенциозная формулировка, теперь же она обрела для меня подлинный смысл. С Божией помощью, конечно. Через моего сына Никиту.

– Папы редко остаются с особенными детьми.

– Разве мог я его предать? Тем более после того, как мать его, нуждающегося в незамедлительной тотальной реабилитации, просто-напросто оставила на произвол судьбы.

Однажды режиссёр, с которой я работал несколько сложных лет и которую очень любил, сказала мне: «Ты талантливый, но тебе надо очень много работать. Сдай Никиту в интернат, и ты сможешь заниматься творчеством 24/7». Я тогда ушам своим не поверил. И, конечно, не стал испытывать суровую судьбу. Расстался с этим режиссёром. И всё. Навсегда. Потому что актёрская профессия – для меня это давно уже очевидно, хоть и невероятно до сих пор, – безусловно, богоугодная. Это суперпрофессия правды. Солжёшь раз – и искра Божия погаснет. А уж тем более если подлость совершишь или истинные ценности предашь. Я это тогда очень отчётливо понял. Опять же благодаря сыну.

– Где вы любите бывать с Никитой?

– Регулярно гуляем в старейшем в Москве Филёвском парке, ибо он рядом с нашим домом. Причащаю Никиту, как правило, в храме Святого Спиридона Тримифунтского – до него, как говорится, рукой подать. А душеспасительные беседы веду с протоиереем Алексеем Зотовым, бывшим актёром, режиссёром, сценаристом, оставившим сцену в 1988 году ради служения. Именно он, кстати говоря, написал сценарий моей любимой короткометражной кинокомедии «Еду как хочу», снятой режиссёром Денисом Филюковым. Впервые в жизни я сыграл тогда священника – отца Павла Богословского. Исполнилась сокровенная мечта многих лет. А на Фестивале духовно-нравственного кино для детей и молодёжи памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского вскоре после премьеры получил приз за лучшую мужскую роль. «Поздравляем, вы обошли даже Безрукова», – сказали мне в оргкомитете фестиваля, когда вручали диплом и награду. Я не решился спросить, что же они имеют в виду, но было приятно. (Смеётся.)

Беседу вели Лидия Котова, Ольга Шаблинская