Имя Евгения Водолазкина звучит сегодня и в литературных кругах, и в театральных. Мы побеседовали с известным писателем об инсценировках «Лавра», новом романе «Оправдание Острова» и проблеме исторической достоверности в литературе.

– В МХАТе имени Горького продолжается премьерный показ «Лавра», в марте на фестивале «Золотая маска» москвичи смогут увидеть одноимённую инсценировку Бориса Павловича («Театр на Литейном»). Что вам нравится, что не очень?

– Мне нравятся оба спектакля. Они очень разные и выражают два типа режиссёрского прочтения литературного материала: если Эдуард Бояков довольно точно придерживался источника, то Борис Павлович от этого ушёл. Первые 15 минут действия в привычном смысле не происходит: актёры молча передвигаются по сцене, перекладывают с места на место какие-то предметы. Как батискаф выравнивает давление воды, опускаясь на дно, режиссёр выравнивает временное давление, помещая зрителя в другой хронотоп – медленное, тягучее средневековое время. Потом темп нарастает, растёт напряжение… Великолепный спектакль.

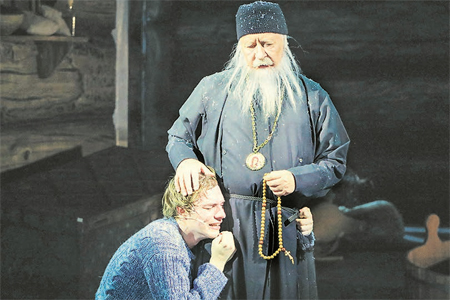

У Боякова получилась очень человеческая, динамичная история любви и поисков своего предназначения, одновременно трагическая и гротескная, построенная на сочетании несочетаемого, собственно, как и было задумано в романе. «Лавр» – текст юродский, он состоит из совершенно разных языковых стихий – церковнославянский в нём перемежается с современным сленгом и канцеляритом. Это поддерживается многоголосьем сценографического решения: свет, музыка, хореографические номера, анимированные декорации, даже обонятельное воздействие – когда Христофор прокуривает избу благовониями, в партере пахнет ладаном…

Очень удачен выбор актёров: Дмитрий Певцов отлично держит зал, хотя ему приходится читать огромные куски текста, с душой, на надрыве играет Алиса Гребенщикова, Леонид Якубович обнаруживает глубокий драматический талант. Думаю, эта постановка будет расти от спектакля к спектаклю.

– В спектакле, как и в книге, много юмора, а ещё обращают на себя внимание продолжительные сцены с участием юродивых. Любите гротеск?

– Юродство стало отправной точкой для написания этого романа. Серьёзность ведь не в том, чтобы ходить с постной миной и всех душить своей духовностью; вот и юродивый выглядит как эксцентрик, но он предельно сосредоточен, его серьёзность внутренняя. Как говорит тропарь Ксении Блаженной, «безумием мнимым безумие мира обличила». Или как сказано о Василии Блаженном – «днём посмеялся над миром, а ночью оплакал его». Полагаю, что смеяться над чем-то может только тот, кто способен это оплакать. Природа смеха ведь особенная, он всегда – про отчуждение, установление границы. Смехом можно обескуражить и просто прибить. Ужасен смех над несовершенствами, в которых человек не виноват, прекрасен гоголевский смех сквозь слёзы. В текстах Гоголя многое звучит уморительно, но при этом более вдумчивого, мистического писателя не было в русской литературе. Коробочка, Манилов, Собакевич, Ноздрёв стали прорехами на человечестве в результате собственных усилий. И смех над ними – это отречение от их греха, но не от них.

Юмор по Бахтину – это форма вненаходимости, дающая возможность посмотреть на себя со стороны, – важный приём для романа-воспитания, романа – становления человека, каким и является «Лавр». Добрая улыбка в отношении текстов, авторов и событий позволяет хоть немного избавиться от пафоса. Серьёзность нужна, а пафос – нет.

– В списке новинок – «Оправдание Острова». Говорят, роман написан на полях «Лавра»…

– «Остров» – это попытка создать уменьшенную модель европейской цивилизации, где все исторические процессы как на ладони. В некоторой степени это продолжение «Лавра», новая попытка сопоставить два мира – Средневековья и современности. Современность ведь можно описывать двумя способами: рассказывать о том, что в ней есть, или о том, чего нет. Вот это я и пытаюсь сделать, настраивая тройную оптику: об одних и тех же событиях читатель узнаёт от лица средневекового хрониста, современных комментаторов хроники, и всё это проходит через осмысление искусством: об истории Острова снимает фильм французский режиссёр. Мне хотелось создать стереоэффект, который во многом соответствует нашему видению.

– Часто попытка осмысления исторических событий искусством встречается отповедью поборников архивной достоверности. Ваши герои тоже всё «переврали»?

– Мне в этом смысле было проще: исторических событий у меня в романе попросту нет. Речь идёт о вымышленном острове. Но ваш вопрос сам по себе интересен применительно к тем сочинениям, которые основаны на исторических фактах. В многообразии взглядов и камер искусство, как правило, побеждает. Пример – «Война и мир» Льва Толстого. Когда книга вышла, автору предъявили целый список исторических ошибок, они были довольно серьёзными и исчислялись десятками. Всё это так. Но наше представление о войне 1812 года сложилось не по историческим работам, а по роману Льва Николаевича. Искусство изменяет действительность.

Действительность, конечно, и сама меняется – в каждую новую эпоху на неё смотрят новыми глазами и часто находят то, чего не замечали современники. Это очень интересный эффект, хотя и плохо соотносящийся с вопросом «А как это было на самом деле?» – на мой взгляд, совершенно бессмысленным.

– Вам скажут, что желание докопаться до истины помогает избежать фальсификаций. Другой вопрос, существует ли вообще историческая истина, всё-таки большая часть исторических событий – про столкновение интересов.

– Да, это так. Я даже заострю. Под словом «история» понимаются две вещи: события и их описание. Это разные понятия, поэтому часто даже терминологически не ясно, о чём идёт речь. Так вот, событие вряд ли восстановимо в стопроцентном объёме, потому что история в значении описания очень субъективна. И автор не обязательно руководствовался политическими интересами, хотел представить что-то в лучшем свете, а что-то в худшем. История субъективна даже тогда, когда автор ищет истину, – такова особенность взгляда человека с его опытом, пристрастиями, представлениями о добродетели и грехе. В этом отношении история несколько ущербна, поскольку истина – идеальное понятие, а идеала нельзя достичь, но к нему можно стремиться. Вот именно это стремление определяет границы выдумки и манипуляции. В этом смысле Средневековье честнее. Хронисты больше стремились к истине хотя бы потому, что все они обладали единым общехристианским взглядом на мир, это был взгляд сверху. В современном секулярном обществе на первый план выходят интересы политики, идеологии, необходимости оправдать законы тех или иных институций и социальных механизмов. Это взгляд сбоку – с позиции социальной группы. И это приводит к искажениям, которые не всегда тождественны лжи. Может быть, это часть правды. Но не вся.

– Сейчас даже от профессионалов можно услышать, что читать современную прозу вообще не обязательно – столько классики не прочитано… Есть в этом нигилизме рациональное зерно?

– На мой взгляд, современную литературу читать необходимо. Просто потому, что перед классиками стояли совсем другие вопросы. Мир колоссально изменился, при всей своей гениальности писатели прошлого не могли видеть на 150 лет вперёд. Нынешние литераторы работают с актуальным материалом – сложным, нуждающимся в осмыслении.

– Что стало для вас самым большим читательским впечатлением за последнее время?

– В последнее время вышло или готовится к изданию много интересного – «Филэллин» Леонида Юзефовича, «Кока» Михаила Гиголашвили, «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной, «Тень Мазепы» и «Весна народов» Сергея Белякова, книга о Лескове Майи Кучерской. Появились новые имена – София Синицкая («Сияние «жеможаха»), Наталья Репина («Жизнеописание Льва»). Большое впечатление произвела на меня книга Елизаветы Глинки «Я всегда на стороне слабого». Она написана просто, но в ней сквозит какая-то необычайная доброта. Это не абстрактная любовь ко всему человечеству, а сострадание к конкретным людям, которые, мягко говоря, не составляют сливки общества, – к жителям кочегарок, заброшенных зданий, спившимся, опустившимся, часто озлобленным. Я не был с ней знаком. Говорят, что Лиза могла производить странное впечатление. Но думаю, это та странность, которая близка к святости. Святость – это отступление от обычного хода вещей, от привычного поведения. Я говорил, что написал о святом XV века, потому что очень трудно представить святого в современности. Но если бы я тогда знал о Лизе Глинке, может быть, написал бы о ней.

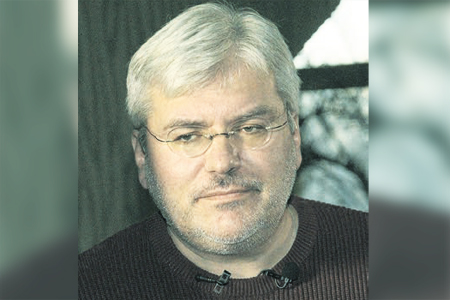

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Евгений Германович Водолазкин – писатель, литературовед. Доктор филологических наук. Ведущий научный сотрудник Пушкинского Дома. Главный редактор альманаха «Текст и традиция». Член Общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы России, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Автор множества книг, в том числе романов «Соловьёв и Ларионов», «Лавр», «Авиатор», «Брисбен», «Оправдание Острова». Лауреат премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года», «Клио» и других.