На российскую сцену вернулась едва ли не самая сложная опера мирового репертуара и сценической судьбы – «Хованщина». Пятичасовые спектакли Мариинского театра в оркестровке Шостаковича и сценографии 1952 года Фёдора Федоровского прогремели в ГАБТе и отправились на родину Модеста Мусоргского – во Псков. Премьерные показы шли с аншлагом на исторической сцене Большого театра, за дирижёрский пульт которого впервые встал Валерий Гергиев.

Не сказать, чтобы столичная публика плохо знакома с эпичными, полными музыкальной драматургии, музейно-красочными фресками маэстро. Начиная с февраля на сцене ГАБТ играются спектакли Мариинки: «Псковитянка», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Ночь перед Рождеством», «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Они же бывали и в Москве на гастролях. И всё же, разглядывая всё это реконструкторское великолепие, невольно ловишь себя на мысли, что кафтаны, рясы, терема и палаты на современной сцене немного в новинку. Наверное, дело в том, что хиты историзма и национал-романтизма привычнее видеть в приглушённой постмодернистской иронией трактовке. Если «Китеж», значит – «лихие девяностые»: площадь трёх вокзалов, бабы в трениках и татары в обличье стим-панк чудищ о двух головах. Если Вагнер, то Вотан и Брунгильда вершат судьбы нибелунгов в спортзале, а Зигфрид и Зиглинда прячутся в загородном таунхаусе. Впрочем, с немецким гением был случай и повеселее, когда зловещий Голландец пел Die Frist ist um под бегущую строку: «Устал я греться у чужого огня». Про то, как этот же персонаж слонялся ночью по лесу и скармливал голодным волкам останки солистов Московской филармонии, и не спрашивайте: «Всё, что осталось от Вагнера после Константина Богомолова».

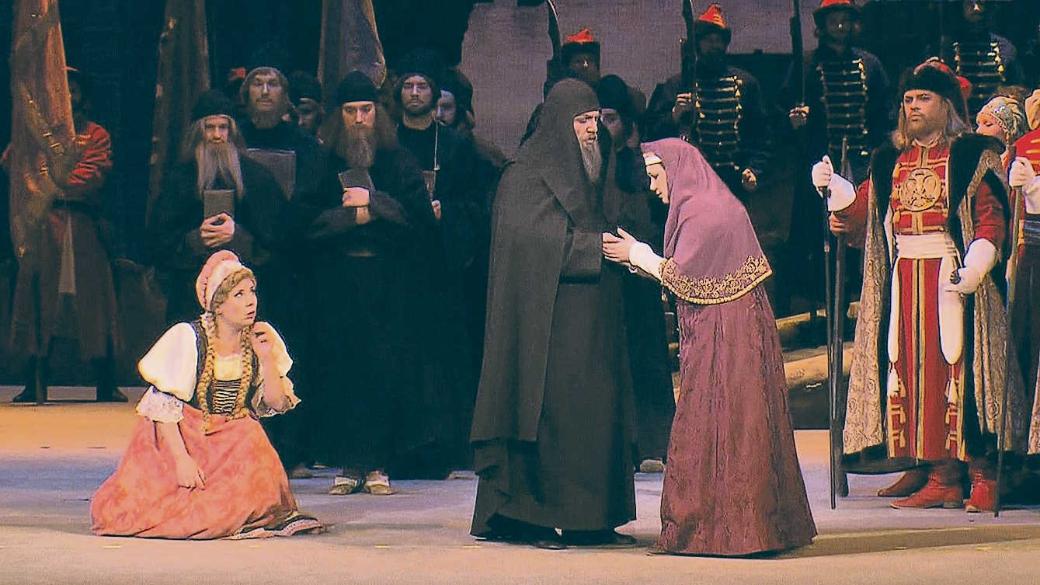

Поклонник «простой», не отвлекающей от музыки режиссуры Валерий Гергиев впервые встал за пульт Большого, чтобы продирижировать именно «Хованщиной». Одну из своих любимых партитур, визитную карточку Мариинки, маэстро привез в её классической версии: режиссура 1952 года Леонида Баратова; сценография Фёдора Федоровского, взявшего за основу декорации и костюмы Коровина и Головина; традиционная для Питера оркестровка Дмитрия Шостаковича.

Как известно, «народная драма» Модеста Мусоргского, а именно так и определял жанр своей десятилетней работы композитор, осталась незавершённой. Мусоргский успел написать колоритное либретто (там, например, несколько раз заходит боярин Шакловитый и объявляет: «Вам всем шандец»), закончил клавир, но умер, не закончив партитуру. За дело взялся патриарх петербургской композиторской школы Римский-Корсаков. Работал долго и обстоятельно, шутил: «Мне кажется, что меня даже зовут Модестом Петровичем». Сделать собственную редакцию решил и антрепренёр Сергей Дягилев, задумавший добавить утончённости историческому полотну. Привлёк Игоря Стравинского и Мориса Равеля, попросил оркестровать вырезанные Корсаковым места и предложить финал. Опера была трактована как модная в ту эпоху хоровая мистерия. Несмотря на ошеломительный успех на парижской премьере в 1913 году, эксперимент «Русских сезонов» осложнил сценическую судьбу оперы и даже заставил задуматься современников о защите авторских прав, поскольку вылился в яростную газетную полемику. В спор вокруг дягилевской редакции вступил сын Римского-Корсакова Андрей, назвавший её вандализмом.

С тех пор за «Хованщиной» закрепилась репутация грандиозного и вместе с тем неподъёмного произведения. Часть камней полетела в огород Мусоргского как поставившего «непосильную для жанра задачу»: рассказать посредством оперного искусства о религиозных и клановых войнах XVII века, где кто прав, кто виноват – не разберёшь. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть либретто. В первом акте под стенами окрашенного в цвета кровавого рассвета Кремля боярин Шакловитый диктует подьячему Петра I донос на стрелецкого «батьку» князя Хованского («По уряду, по укладу настрочим доносец лихо»). Сын Хованского Андрей пытается взять силой «лютерку» – немецкую девушку Эмму: «Не уйти голубке от сокола хищного». За сироту вступается отвергнутая им бывшая любовница, раскольница Марфа. Андрей называет её ведьмой и грозит расправой. Во втором акте эта же Марфа гадает фавориту регентши – царевны Софьи князю Голицыну и предсказывает ему позорную опалу. Тот распоряжается утопить Марфу в пруду. Попутно зритель наблюдает хор пьяных стрельцов, танец персидок, предательское убийство Хованского, Голицына в клетке, но самый яркий момент – финальный: самосожжение раскольников в скиту.

Довольно изящно, хотя и едва ли неожиданно, задачу решил Дмитрий Черняков в мюнхенской Bayrische Staatsoper в 2007 году. Драматичная историческая коллизия разворачивалась в универсальном пространстве, состоящем из окон-экранов и пространств-коробочек, где и шло действо. В прологе, ещё до увертюры «Рассвета», в каждом окошке зажигалось электричество. Негласный властелин Руси князь Иван Хованский в исполнении Пааты Бурчуладзе был обряжен в кожаный, отороченный песцами плащ – ироничное облачение собирательного образа диктатора северной страны. Раскольница Марфа представала в образе красивой и зрелой деловой дамы, «лютерка» Эмма появлялась на сцене в исподнем, а отсутствовавший у Мусоргского царь Пётр сидел, скрючившись на детском стульчике, в белой крестильной рубашонке. Дирижировал мюнхенской «Хованщиной» знаменитый Кент Нагано, выбравший оркестровку Дмитрия Шостаковича с финалом Игоря Стравинского.

В спектакле Гергиева и версии Шостаковича старая Русь горит под трели скрипок, в оркестрово-хоровом пожаре, не слабее вагнеровской «Гибели богов». Критики отметили филигранность этого пятичасового музыкального действа: «Пластичность и зримость тембровых красок уже во вступлении, знаменитой симфонической картине «Рассвет на Москве-реке», «петушиные крики гобоя с рожком, глубины низких струнных и духовых в гадании Марфы – в мощном исполнении Юлии Маточкиной». Блестяще выступили и другие мариинские солисты: брутальный бас Владимир Ванеев (Иван Хованский), харизматичный Станислав Трофимов (Досифей) – эту партию, кстати, исполнял Шаляпин, «поймавший истеричный нерв своего героя»; Сергей Скороходов (Андрей), взрывной Евгений Акимов (Голицын), мрачно-ироничный Алексей Марков (Шакловитый). Ярким выступлением мариинского балета стали легендарные «Пляски персидок» с солисткой Еленой Гарсия Бенитес. Страсть, власть, уязвимость человеческой судьбы и никаких «правых» и «виноватых» – таково прочтение Валерия Гергиева, уверяющего, что «Хованщина» (как и «Садко», «Руслан и Людмила», «Псковитянка») – «слишком русская опера, чтобы менять историческую постановку».

– Для меня звучание оркестра гораздо важнее, чем страсти на сцене. Так ли уж важно, горит или не горит раскольничий скит? Мне кажется, здесь должен «гореть» оркестр, – говорит маэстро, комментируя свой финал.