Подготовил Сергей Князев

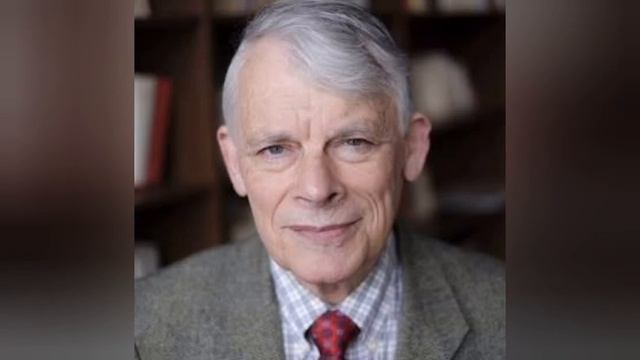

В 1975 году ленинградец Анатолий Симонович Либерман, к тому времени уже признанный лингвист (история языкознания, скандинавистика), доктор наук, автор нескольких книг и десятков статей, эмигрировал в США и сразу же получил преподавательскую должность в Миннесотском Университете (Миннепаполис), где и трудится по сей день. За эти полвека А. С. Либерман объездил с лекциями немало стран, выпустил труды по истории германских языков и комментированные издания на английском языке классиков русской филологии, переводил на английский Лермонтова, Баратынского, Тютчева; опубликовал свои переводы сонетов Шекспира на русский, стал лауреатом множества профессиональных наград, на протяжении десятков лет выступал как литературный критик…

В последние годы Анатолий Симонович активно печатается и в России (сборники статей, эссе, стихотворных переводов и оригинальных поэтических произведений, роман «Отец и сын, или Мир без границ»).

В своем интервью «Литературной газете» А. С. Либерман рассуждает о нынешнем состоянии западной филологической науки и университетского преподавания, говорит о том, как повлияли в свое время на интерес к славистике политические изменения в СССР и вообще как влияет политика на «академический рынок», а также вспоминает видных американских ученых, в числе которых, в частности, выдающийся лингвист Роман Якобсон.

— Оказавшись в Америке, вы сразу стали преподавать в университете. Ощутима ли была разница между советскими и американскими учащимися? Как вас приняли местные студенты?

— Всё, естественно, было для меня новым. Однако я имел огромное преимущество перед великим множеством иностранцев, которые в двадцатом веке зацеплялись за американские высшие учебные заведения: я свободно владел английским. Сам я с корабля (вернее, с самолета) попал на кафедру и получил работу по специальности на один год, но университету нужен был постоянный человек, и на вожделенную вакансию подало человек десять (точного числа не помню). Как мне удалось побить своих конкурентов, уже устроенных, но хотевших переехать в Миннесоту, — разговор особый и к нашей беседе не относится. В любом случае, мое трудоустройство — чудо, и через полвека я смотрю на это событие так же, как тогда: сразу получить в чужой стране постоянную профессорскую должность! Меня ведь предупреждали перед отъездом, что я уже никогда больше не буду заниматься наукой. Вполне могли оказаться правы.

Американское слово «профессор» значит не совсем то, что в Европе и особенно в Англии. Есть три профессорских ранга, примерно соответствующих российскому ассистенту, доценту и «настоящему» профессору. Продвижение с одной ступени на другую не так уж сложно. Поэтому в Америке великое множество людей, называющихся профессорами. В давние времена переход на вторую ступень особенных усилий не требовал (к 1975 году эта идиллия осталась позади), но именно вторая ступень главная, так как предполагает постоянный контракт. На эту-то ступень я из чистилища и попал, то есть мог спокойно планировать свое будущее (а приехал я в Америку с женой и трехлетним сыном). Так как я много печатался, то скоро сделался полным профессором. Им я и остался, удостоившись разных почетных званий.

Действие происходило в Миннеаполисе, тогда еще вполне мирном и благополучном городе. Я должен был преподавать все древнегерманские языки, кроме древнеанглийского. Им занималась английская кафедра, а моей «вотчиной» оказались немецкая и скандинавская кафедры; впоследствии их слили. Эти языки (готский — мертвый, но древний и очень важный германский язык; древнеисландский, то есть язык саг; древне- и средневерхне-немецкий, среднеголландский и древнесаксонский) я и преподавал долгие годы.

Само собой разумеется, что не все эти языки я знал одинаково хорошо, а о литературе и говорить нечего. Ведь приехал я в Америку лингвистом. Моими языками были английский и исландский. Немецким я владел, но его надо было весьма и весьма усовершенствовать, чтобы читать на нем лекции. А шведский, на котором я читал свободно (как и на других скандинавских языках), но говорил с трудом, мне не понадобился. Заниматься и готовиться приходилось сутками, но я был еще сравнительно молод, полон сил и почти никогда не болел. Меня окрыляло главное — постоянное место по специальности, недосягаемая мечта большинства эмигрантов, особенно гуманитариев! Оно и «своим» тогда доставалось не так просто.

Я ничего не знал о системе американского образования (американский студент учится четыре года). Хотя я терпеть не могу административной работы, скоро пришлось заниматься и ею. Коллеги встретили меня дружески. Я никому не стоял поперек дороги; взяли меня преподавать средневековье, и мои основные курсы были для аспирантов. Американские аспиранты — народ уживчивый и готовый учиться. Главная моя трудность состояла в том, что я не отдавал себе отчета в подготовке и начитанности выпускников американских школ. Американцы рассказывали анекдоты о моей наивности: то я упомяну шагреневую кожу, то мистера Домби или пантеру Багиру. С таким же успехом я мог ссылаться на Гильгамеша или Радищева. Но предмет свой я знал, преподавательский опыт у меня был, и только от шуток меня скоро отучили: что в студенческой аудитории (а бывало иногда более ста человек) ни скажи, кто-нибудь непременно обидится и пожалуется.

Как следует из сказанного, вел я и студенческие курсы (аспирантские и смешанные курсы редко набирали больше десяти-пятнадцати человек). Аспиранты занимаются своей специальностью, а студент- гуманитарий — это часто цветок в проруби, не знающий, куда податься. Если он даже объявил, скажем, немецкий или английский язык своей главной специальностью (а такое заявление надо сделать, самое позднее, к третьему курсу: поначалу принято осматриваться и выбирать), отсюда не следует, что именно языками и литературой он намерен зарабатывать себе на жизнь. Гораздо более вероятно, что ничего подобного не произойдет: нужен диплом, а дальше ищи себе место в жизни (мир открыт). С инженерами, химиками, биологами дело, конечно, обстоит по-другому: такие специальности почти всегда выбирают с дальним прицелом, хотя по дороге можно переключиться.

Ничего этого я не знал, и никто мне этих тонкостей не разъяснил, и я обращался со студентами, как с будущими профессионалами, но сориентировался и понемногу приспособился к системе. К любому новому месту надо привыкнуть, но могу повторить: мое вживание в американскую жизнь прошло почти безболезненно. И жена нашла себе место в новой стране, ну, а сын, трехлетний ребенок, стал американцем за месяц. Но полностью двуязычным мы его сделали, чем все трое гордимся по сию пору. Об этом написано в моей книге «Отец и сын».

— Как менялся статус филолога-преподавателя и ученого в США и вообще в мире за последние полвека?

— Мой ответ на ваш предыдущий вопрос был выдержан в сплошных мажорных тонах: пришел, увидел, победил. Но не забудем, чем кончил Цезарь. Хотя я еще жив и не Цезарь, я вынужден резко сменить тональность. Начну с прописных истин. Необходимость медицины или, скажем, электротехники доказывать не приходится. С гуманитарными науками дело обстоит сложнее. Стоит ли изучать готскую грамматику или биографию Шекспира? Знатоки давно умолкнувших языков, исследователи техники Рембрандта или каламбуров в пьесах шестнадцатого века, музыковеды — кому они нужны? Я вот уяснил для себя (и, надеюсь, для других), какие силы изменили произношение германских языков за последние тысячи лет. Об этих вопросах люди думают давным-давно, и нет уверенности, что я придумал лучше других. Но дело не в моих честолюбивых расчетах и достижениях, реальных или мнимых, а в главном: стоит ли овчинка выделки?

По сравнению не только с антибиотиком, но и с самой примитивной сенокосилкой от моих открытий, даже если они проливают свет на волнующие меня и моих коллег вопросы, практической пользы никакой. Кстати, в американских университетах преподавателям-гуманитариям и платят значительно меньше, чем физикам, врачам и прочим, то есть молчаливо признают, что кормят их из милости, по традиции. Без Шекспира, Рембрандта и теории звуковых изменений не только можно обойтись, но и обходятся миллионы людей. Лингвистам, литературоведам выдают крохи из милости и по традиции. Кто-нибудь, может быть, еще помнит очень давние советские споры о физиках и лириках. Тема подобных разговоров сегодня актуальнее, чем даже полвека с лишним тому назад, но только их никто не ведет.

Конечно, опыт истории показал, что философы («гуманитарии») едят свой хлеб не зря, хотя гениев и даже просто талантливых исследователей всегда единицы; что, лишенные духовной пищи, люди превращаются в зверей, в послушное, легко управляемое стадо головорезов. Но это всё теория, высоколобые рассуждения. От них еще надо перекинуть мост к фонетике готского языка. Даже сравнительно недавно западное общество было классовым, и верхушка могла позволить себе роскошь заниматься философией, филологией, историей и тому подобными предметами. Музыкантов, художников и поэтов всегда по возможности держали впроголодь, но профессоров уважали.

Я давно живу в Америке, кое-что знаю о Европе и с грустью наблюдаю катастрофическое оскудение или даже гибель гуманитарных наук, особенно филологии, скукожившейся до уже упомянутой шагреневой кожи. Уже несколько поколений на Западе (исключения не в счет, они есть везде и всегда) не читает своей классики. Например, я постоянно встречаю французов, не слышавших ни о Мопассане, ни о Мериме. Бальзака знают, но только по имени (не «проходили»). В Америке Марка Твена все знают по имени, но и только. От Джека Лондона остался один «Белый клык». Вечно цитируют пророческий роман Синклера Льюиса, но читают его редко. Читают триллеры. Ясно, что этой похлебкой сыт не будешь. Иногда блеснет политически ангажированный бестселлер (рецензии, интервью, премии), но тут же и погаснет. Через год о нем уже никто не помнит. После войны в Америке было много хороших прозаиков, лет на двадцать моложе Хемингуэя. Мне кажется, что и они ушли в песок (я говорю не о литературоведении, а о месте этих авторов в современной культуре).

Естественно, что на таком фоне филология процветать не может. Труп гальванизировали проверенным способом: свирепой политизацией пролеткультовского толка. Языкознание же с руки Хомского вообразило себя алгеброй и утонуло в производстве схем, формул и алгоритмов. Маркс, кажется, полагал, что наука лишь тогда достигает зрелости, когда ее данные становятся доступными математической обработке. В этом вопросе, как и во многих других, он заблуждался.

Чем должна заниматься кафедра языка и литературы (эти предметы в университетах административно не разделены)? Казалось бы, в основном литературой и языком (их современным состоянием и историей). Языку действительно учат, но мало, и редко кто, окончив курс, более или менее свободно говорит по-немецки (по-французски, по-русски) и в состоянии читать для удовольствия художественную литературу в оригинале (пассивный словарь ничтожен: надо узнавать хотя бы пять-шесть тысяч слов — недосягаемый, вернее не достигнутый студентами предел).

С литературой же произошли удивительные метаморфозы. Вот типичный набор курсов почти любой немецкой кафедры (программы): «Современная Германия», «Расовые и гендерные аспекты современной немецкой литературы», «Немецкие писатели турецкого происхождения», «Забытые немецкие авторы-женщины XIX века», «Колонизация и деколонизация в немецкой литературе», «Климатические аспекты современной немецкой политики», «Немецкое кино», «Немецкая литература в ГДР», «Литература Веймарской республики» (иногда). А Нибелунги, Гёте, Шиллер, Гейне, романтики, экспрессионисты, немецкая драматургия, Томас Манн? Изредка кое-что из этого списка и даже стилистика кое-где промелькнет, но почти некому уже такие курсы читать. Нет их и на аспирантском уровне, где еще недавно занимались не столько литературой, сколько методами критического анализа: как такой-то текст понимают структуралисты, постструктуралисты, фрейдисты, феминистки, марксисты? Мне давно уже на курсе по русскому формализму (я вёл его много лет тому назад дважды) говорили умные, способные студенты: «Нас не так интересует Достоевский (которого они, естественно, не читали), как анализ Бахтина». Долгое время была (может быть, и сохранилась? не уверен) всеобщая мода на Бахтина, и студенты (и аспиранты) хотели оставаться во главе пробега. То, что Бахтин воевал с формалистами, их тоже не смущало.

Впрочем, об аспирантах беспокоиться больше не следует: их почти не осталось. Напомню, что меня взяли преподавать германское средневековье: язык и литературу. Ту программу упразднили много лет тому назад, а мои последние аспиранты (кстати, очень хорошие) работы по специальности не нашли. И кафедры давно слиты (они теперь обычно немецко-скандинавско-славянские). Студенты занялись политикой, компьютерами, медициной и прочими перспективными областями. Очевидно, выход один: переориентация общественного мнения, но рассчитывать на чудеса не приходится. Я пока держусь на обломках когда-то процветавшей области, а сколько продержусь, предсказать невозможно. Все филологические кафедры борются за выживание, и я вместе с ними.

— То, что филология сегодня в университетах США на правах бедной родственницы — это правило или исключение? Другие далекие от интересов большинства дисциплины (история древнего мира, скажем; история науки и техники; библиотековедение) — у них тот же статус?

— Не только филология в США и во многих странах Европы влачит жалкое существование. То же относится ко всем гуманитарным наукам, хотя о картине в целом мне судить трудно: где-то лучше, где-то хуже. Необходима преемственность. Представим себе такую ситуацию: общественное мнение поддерживает статус историка, филолога, архивариуса («архивных юношей») — молодые люди со склонностями к этим наукам рвутся в университеты на соответствующие кафедры — лучшие из окончивших идут в аспирантуру, защищают диссертации, и ниточка продолжает тянуться. В наши дни эти ниточки почти оборвались. Я вернусь к филологам и частично повторю то, что говорил выше. Такая специальность, как скажем, славянская или германская филология не производит материальных ценностей (ничего подобного от нее и не ожидается) и может процветать лишь в окружении, которое искренне ценит духовную культуру.

В теории все с таким взглядом согласны, но в реальной жизни дело обстоит по-иному. Я не знаю, где здесь начало и где конец. Возьмем типичный случай. Некий молодой человек хочет заниматься, пусть не древностью, а скажем творчеством Шекспира. Поле это (как, впрочем, и всякое другое) основательно вытоптано, но талантливый исследователь найдет что-нибудь и на нём. Наш энтузиаст вскоре обнаружит, что его аспирантские возможности предельно ограничены. Всё же при старании он что-нибудь найдет (дружественную кафедру и дельного руководителя) и напишет хорошую диссертацию. Получив степень, он убедится, что в текущем году в стране есть одно место для человека с его специализацией (выдался хороший год) и что на него подало 120 человек, из которых двадцать не хуже знают предмет, чем он. Выберут другого, причем принципы отбора далеко не всегда вызывают восторг, но политики я касаться не буду. Вот наш герой не позже чем к двадцати годам и раздумает заниматься Шекспиром, а пойдет в статистику, адвокаты или компьютерщики, сонеты же пусть исследует искусственный интеллект.

И это Шекспир, чье имя все-таки на слуху, а как быть с фигурами менее известными? Мне повезло с аспирантами. Среди них было несколько по-настоящему способных людей. Первые почти сразу получили хорошую работу в университетах и колледжах. Последние же перебиваются с хлеба на квас: что-то переводят, где-то преподают, а то и ушли в другие области. В моем огромном университете аспирантуры по германской филологии давным-давно нет: нет спроса, нет и предложения. Хочу повторить: об истории науки и техники и библиотековедении мне судить трудно, но, скорее всего, и там не райский сад.

— Как все-таки гуманитарная наука может спасти общество от одичания? Допустим, как связаны фонетика готского языка и нравственное здоровье общества?

— Сходный вопрос обеспокоил и меня на втором или на третьем курсе, когда по программе появился предмет «История английского языка» (я кончал английский факультет тогдашнего Ленинградского Педагогического института имени А. И. Герцена). Против самого предмета я, разумеется, ничего не имел, но история — это ведь широковещательный термин, а любая наука состоит из мелочей. Вот я и задумался, кому нужно вести жаркие споры о произношении гласных, которые не существуют уже более тысячи лет? (Меня всегда беспокоили подобные вопросы. Как же так: квадратный корень из двух — иррациональное число, но вот ведь перед нами прямоугольный треугольник, и его совершенно рациональная гипотенуза как раз корню из двух и равна! Или: чему в реальном мире соответствуют мнимые числа раз они мнимые? Мой замечательный учитель математики принял мое праздное любопытство за талант и напрасно толкал меня в свою область.) Вот и спор о древнеанглийских гласных поразил меня своей видимой бессмысленностью, чем-то вроде полемики в стране лилипутов.

С готским еще хуже. Мертвый германский язык, от которого только и сохранилась часть Нового Завета. Для германистов он клад, но как его изучение спасёт мир? Оно и не спасёт, и древнеанглийские гласные сами по себе никого не спасут. Но из бесчисленных деталей и складывается целое, и тогда возникает величественная картина мироздания. У Боратынского (которого я, кстати, почти целиком и с подробным комментарием перевел на английский) есть хрестоматийные строки: «И поэтического мира / Огромный очерк я узрел». Так и везде: награда за бесконечные труды — цельный очерк нашего огромного мира.

Кстати, вышеупомянутый Трубецкой был как раз одним из тех, кто в своей области (звуковой строй языка) и «узрел» огромный очерк, а теперь он виден и нам.

Физики, химики и их соратники «узревают» очерки вселенной. У биологов свое дело: мир всего живого, а у гуманитариев (homo «человек») — мир духовных ценностей, без которых кто мы: злобные двуногие амебы? Конечно, в реальной жизни врач и механик всегда нужнее лингвиста и поэта, но без гуманитариев «заглохла б нива жизни». Она заметно и глохнет на наших глазах.

— Америка страна меценатов. Неужели огромное количество миллиардеров, живущих в США, не может сделать так, чтобы ученые гуманитарии спокойно занимались неокупаемой деятельностью? Ведь есть же у частных лиц возможность содержать симфонические оркестры с немалыми, как я понимаю, зарплатами приглашенных дирижеров и музыкантов высокого уровня. Затраты на гуманитарную науку в этом смысле несравнимо меньше.

— На меценатах и держимся, но они тоже часть своего окружения и заражены тем же прагматическим вирусом, что и всё общество. Хорошо, если какие-то миллиардеры видят толк в гуманитарных науках, но чаще всего они дают деньги всему университету или большой специальной организации, ведающей наукой в целом, а те уж раздают дотации по своему усмотрению. «Усмотрение» — это далеко не всегда плод мудрости. Мне-то как раз выпала редкая удача: два миллионера ознакомились с моим грандиозным проектом («Новый этимологический словарь английского языка») и дали на него суммы, на которые я мог нанимать помощников (наших же студентов). Впрочем, поначалу и мой университет поддержал меня. Простите меня, что я так упорно ломаюсь в открытую дверь: нужно общество, в правящих кругах которого достаточно культурных, широко образованных людей, осознавших ценность гуманитарного знания. Посмотрите с холодным вниманьем вокруг: много ли вы знаете таких людей на верхах?

— Кто из американских коллег произвел на вас самое сильное впечатление за эти годы?

— Когда я попал в Америку, были еще живы многие известные старые и даже знаменитые лингвисты и литературоведы (мой круг, — естественно, германисты). Они обычно преподавали в «престижных» университетах, так что я общался с ними только на конференциях, но с некоторыми сохранил дружеские отношения на долгие годы. Поначалу странно было встретить людей, чьи работы я с таким пиететом читал в России. На расстоянии многие из них казались непомерно крупными величинами, но в любом случае речь идет о первоклассных знатоках.

Вскоре после приезда в Америку я заменял в Гарварде ушедшую в отпуск коллегу-скандинавистку, и семестр прошел так хорошо (на второй семестр я остаться не мог, так как мы ждали приезда родителей), что мне предложили на тамошней кафедре место, профессорское, но на второй ступени, на которой в Гарварде (и, кажется, только там) постоянного контракта не дают, то есть гарантия была на шесть лет, и я не рискнул. Гарвард, ныне впавший в совершенное ничтожество, был знаменит своим безжалостным отношением к временным сотрудникам. Выгоняли и достойных, перспективных людей. Где бы я потом, человек без рода, без племени, нашел работу? И я вернулся в Миннесоту, о чем никогда не пожалел.

В Гарварде я познакомился с несколькими светилами. Они были общительны и дружелюбны. Среди них обитал и главный американский скандинавист Эйнар Хауген, который, как я полагаю, не простил мне моего отказа занять то почти недоступное место. Но ему-то что, а передо мной стоял выбор пойти на смертельный риск. Кстати, тогда в шестьдесят пять лет надо было уходить на пенсию (впоследствии закон отменили — дискриминация по возрасту; потому я и работаю до сих пор). Хауген как раз рокового возраста к тому времени и достиг и подыскивал замену. Я в очередной момент снова оказался в нужном месте, но по моей вине машина не сработала. Хотя ныне скандинавское языкознание совсем затухло в Америке, и на ярком фоне Хауген остался бы в этой области первым номером.

Крупнейшим германистом, которого мне довелось встретить, был Леман (W. P. Lehmann). К сожалению, связи между нами были все годы почтовыми: он преподавал в Техасе, где и остался после ухода на пенсию. Его издание готского этимологического словаря — настольная книга германистов-филологов, и я еще успел написать на нее рецензию. Я многим обязан его поддержке. Новомодные течения не соблазнили его. Потому его и интересовало то, что делаю я. У меня сохранились его письма, и я очень жалею, что никогда не встретился с ним (один раз слышал на большой конференции его доклад). Его было за что уважать и за что ценить.

Посчастливилось мне познакомиться с Эрнстом Эббингхаусом. Так называемому широкому читателю его имя (равно как и имена Эйнара Хаугена и Уинфреда Лемана) не скажет ничего, а все филологи-германисты учились по его книгам, и я был удивлен, когда выяснилось, что он, немец, живет в США. Он преподавал в Пенсильвании, имел небольшой круг близких ему по духу людей (в него входил и Леман), в который по счастью и по его инициативе попал и я. Встречались мы дважды, но наша переписка могла бы составить целый том. Его письма я передал в один немецкий архив; понятия не имею, что случилось с моими. Эббингхаус был редактором журнала «Общее языкознание», и я (опять же по его инициативе) печатался там из номера в номер. Я даже могу сказать, что нас связывала настоящая дружба. Журнал умер вместе с ним. Остался мой некролог («Памяти Эрнста А. Эббингхауса»), который часто цитируется в интернете, а его книги с дарственными надписями стоят у меня в шкафу.

Главным же событием гарвардского семестра было близкое знакомство с Романом Осиповичем Якобсоном. Между войнами он жил в Брно, а после бегства из Чехословакии — в американском (естественно, американском) Кембридже. Он тоже был гарвардским пенсионером, но MIT (Массачусетский технологический институт — не обращайте внимания на второе слово!) оставил его консультантом. Он знал всё обо всём и всё помнил. Я не разделял его послевоенных взглядов на фонологию, которую в двадцатых годах он, вдохновленный великим Н. С. Трубецким, вместе с ним и создал, а в пятидесятые годы частично разрушил, но о фонологии мы почти никогда не говорили: не во всяком доме веревка — подходящая тема для обсуждения. Он, естественно, одобрил мой проект перевести с комментарием на английский язык и издать собрание сочинений Трубецкого, что я впоследствии и сделал. К сожалению, я не успел написать книгу «Трубецкой, историк языка» и теперь уже не напишу (у меня даже был договор на эту книгу). Две огромные коробки с материалами до сих пор украшают мой шкаф.

Комментированное собрание сочинений Трубецкого по-английски я издать успел. Но именно тогда я занимался массой других дел: этимологией, исторической фонетикой, мифами, фольклором и переводами русского Золотого века — всё это при полной нагрузке. Работы Трубецкого по истории языка хорошо известны, но жаль, что не написал я той обобщающей книги. Не я один недоделал многое из задуманного.

Вас, наверно, удивит, как бедны мои воспоминания о «памятных встречах». На Западе гремели, среди прочих, имена Хомского и французов Деррида, Фуко, Лакана — это если назвать главных. Я их не знал, а если бы мы встретились, нам нечего было бы сказать друг другу (кстати, Хомский о моем резко отрицательном отношении к его фонологии знал). Да и окруженные толпой почитателей, они бы и не захотели выслушать меня. О невстречах с ними я ничуть не жалею. Я даже думаю, что школы они создали, а филологию погубили. Развал языковых кафедр в Европе и особенно в Америке частично на их совести.

Мне, безусловно, повезло. До эмиграции я учился у выдающихся российских филологов, а в Америке встретил многих людей (коллег), о которых храню благодарную память. Они помогли мне почувствовать себя в чужой поначалу стране, как дома, а я делал всё, от меня зависящее, чтобы не оставаться у них в долгу.

— В конце восьмидесятых некоторые отечественные гуманитарии: Ю. М. Лотман, С. А. Аверинцев, А. М. Панченко, — были настоящими поп-звездами в СССР: телевизионные эфиры, огромные аудитории, заполненные на лекциях и т. д. В США когда-либо было что-то подобное?

— Думаю, что нет. Культурный климат и общественное мнение в США определяют комментаторы, интервьюеры, популярные певцы и, как ни странно, комедийные артисты: что они ни скажут, тут же это становится достоянием миллионов. Единственным гуманитарием-поп-звездой был Хомский. Человек ультрарадикальных взглядов (то есть в политике враг установившегося порядка), он объявил всю предшествующую лингвистику заблуждением и увлек невежественных молодых людей своими иконоборческими взглядами.

Прочие гуманитарии, потрясенные его почти мгновенным успехом, но в сути дел не разобравшиеся (эта суть была затемнена внешне сложными математикообразными формулами), не захотели остаться на обочине истории и умчались в светлое будущее на подножке хомскианского поезда. В Европе такими богами были уже упомянутые мною Деррида, Фуко и Лакан.

Приезд Хомского в любой университет от Калифорнии до Оксфорда означал отмену всех занятий: толпы стекались на его лекцию (всегда об одном и том же). Главное было не понять, а приобщиться. Я слышал в Гарварде завистливые высказывания старых, умных людей: «Подумать только! Ему едва тридцать лет исполнилось, когда свершилась хомскианская революция». Обидно, конечно: вчерашний юноша перевернул их мир, а ты топай к пенсии в окружении полудюжины аспирантов. Сейчас Хомский очень стар и болен, но иногда что-то говорит (в основном о международном положении).

Других американских пророков-гуманитариев на моей (и ни на чьей, я думаю) недавней памяти не было, но ведь и перестройки в США не было. Рассчитывать на откат хомскианской революции не приходится: некому уже такой откат совершить — разве что отомрут эти теории естественной смертью (за ненадобностью). Как это часто бывает, Россия и США расставались со своим прошлым несхожими путями.

— Менялся ли статус специалиста по русской истории, филологии, литературе в связи с разрядкой, окончанием холодной войны, распадом СССР и дальнейшими событиями?

— Распад СССР, безусловно, взбудоражил американскую славистику, но всё русское (история, литература, живопись; в меньшей степени музыка) всегда было на периферии научной жизни Запада. В Америке есть два общества, объединяющие славистов. Вступить в них (заплатив взнос) может любой. Аналогичные общества давно существуют и для германистов, скандинавистов, преподавателей немецкого языка и прочих — тоже конференции, журнал и профессиональные связи.

Студентов, изучавших на Западе что бы то ни было русское и славянское, никогда не было много. У Трубецкого в Вене записывалось на курсы три-четыре человека. И к Святополк-Мирскому в Оксфорде не стекались толпы. Но правительства считали, что такие кафедры нужны (даже если изначальная цель состояла в подготовке агентов), а ныне всё определяется рынком, и я дивлюсь, что выжили пока кафедры классических языков: читай Овидия и сиди всю жизнь без работы.

Всё так, но славистика в Америке существует. Она оживилась после запуска спутника, скоро вошла в берега и, естественно, снова ожила после перестройки. С увяданием всего гуманитарного увяла и она, хотя студентов, занимающихся в колледжах русским языком, пока много, особенно на начальном уровне; среди них заметны дети недавних эмигрантов.

Не следует забывать и того, о чем я говорил раньше. На Западе классику, даже недавнюю, почти не читают при том, что в переводе есть абсолютно всё. Политика сильно влияет на академический рынок, но я не думаю, что статус слависта сильно изменился за последние десятилетия.

— Продолжаете ли вы вести блог по истории языка, все эти годы пользовавшийся, сколько можно понять, большой популярностью, несмотря на всё одичание общества? Есть ли обратная связь от аудитории? Меняется ли публика? Насколько ведение таких блогов привычно для американской профессуры?

— Еженедельный блог, посвященный истории слов, продолжается. У него есть постоянная аудитория, но и новые читатели его находят. Речь идет не о колонке в ежедневной газете, которую получают тысячи подписчиков, и не о блоге, посвященном выборам или венерическим болезням. Хотя его «хозяин» — издательство знаменитого Оксфордского университета и называется он «Оксфордский этимолог», блог не может рассчитывать на всеобщую популярность. Но пишут отовсюду, а стоит мне сделать ошибку или сказать что-нибудь спорное, комментарий не заставляет себя ждать. Этот блог открылся первого марта 2006 года, и как раз этим летом я написал свой тысячный очерк. За каждым из них стоит приглашение к соучастию. Иногда отклики появляются через годы после опубликования, и я лишь случайно наталкиваюсь на них. Блогов, конечно, существует великое множество. Наверно, среди авторов есть и университетские профессора, но едва ли подобное занятие типично для них, а такой долговечный блог вроде бы уникален. Я с удовольствием пишу свои очерки, хотя всё труднее выискивать темы, интересные и профессионалам, и неподготовленным читателям. Забавное и грустное противоречие: «публика» любит историю языка, а мест для историков нет.