В издательстве «Русский путь» вышел трёхтомник Юрия Кублановского с классическим, как у Александра Блока, названием «Стихотворения». О новой книге, влиянии языковой среды и сбывшихся пророчествах известный поэт рассказал «ЛГ».

– Юрий Михайлович, в аннотации сказано, что стихи для нового трёхтомника вы отбирали сами. По какому принципу происходил отбор и есть ли у вас какие-либо советы читателям?

– Я придерживался простого принципа хронологии. В первом томе стихи от юности до политической эмиграции. Во втором – написанное на чужбине. А третий том получился самым объёмным: от возвращения в 1990 году – по сегодня. Так что, если угодно, в этом трёхтомнике есть железный сюжет – постольку-поскольку сюжетна и сама моя жизнь. Впрочем, очевидно, как и жизнь каждого человека. Просто у разных сюжетов разная бывает динамика. У меня она оказалась достаточно интенсивной. Любопытно, что стихи для первого тома я отбирал практически из той же лирической массы, что и Бродский, когда готовил моё «Избранное» (США, 1981). Но большинство из включённых Бродским в эту книгу стихотворений в трёхтомник не вошло. Видимо, сказалась разница наших мировоззрений во времени.

Так что идеально было бы читать «Стихотворения» по порядку. Видно, как меняется человек, как мечется, запинается и крепнет его душа в поисках истины и любви.

Разумеется, видоизменяется от тома к тому и поэтика, но это не резкие перемены, как, скажем, у Пастернака и Заболоцкого, а эволюционные. Я достаточно рано осознал своё лирическое «задание» («Поэзия есть задание, которое следует выполнить как можно лучше». Е. Боратынский). Стихи должны быть каноничны, но без эклектики. И обязательно должна оставаться в стихотворении тайна, которую читатель чувствует, но до конца разгадать не может.

– О ваших стихах высказывались и многочисленные критики, и известные поэты, и прозаики, такие как Солженицын, Искандер, Сапгир… А как вы сами оцениваете свою поэзию, в чём видите свою главную особенность и отличие от других поэтов вашего поколения?

– Бродский, вероятно, метко определил мою суть: «Это поэт, способный говорить о государственной истории как лирик и о личном смятении тоном гражданина».

Мне ещё в юности хотелось перебросить мостик над советской трясиной соцреализма и заидеологизированности – в Серебряный век, а потом и дальше, в XIX столетие. Но, конечно, повторяю, я как огня боялся эклектики. Эпитет, например, должен быть одновременно и небросок, и нов. Непростая задача: создавать «новизну в каноне». В идеале хотелось, чтобы в моей поэзии возрождалась та Россия, которую мы потеряли.

– Иосиф Бродский не только выступил составителем вашего «Избранного», но и написал послесловие к книге стихов «С последним солнцем»… Что вас объединяло?

– Большая взаимная симпатия. У нас было очень немного встреч: пару раз в Париже, в Амстердаме, в НьюЙорке и в Бостоне, где он вёл мои вечера. До того, как я эмигрировал, мы не были знакомы. Как-то вечером поздней осенью 1982-го он пришёл ко мне в газету «Русская мысль» в Париже, где я что-то вычитывал при настольной лампе, и поторопил: «Пойдёмте скорей отсюда, а то сейчас набежит народ, и поговорить не дадут…». Мы долго брели от Трокадеро до моста Александра III, перешли Сену, дошли до сгоревшего теперь Нотр-Дама, бродили по Парижу до ночи. Он живо интересовался тем, что происходит в России… Наша обоюдная симпатия сохранялась долгие годы, несмотря на относительную разницу наших культурных менталитетов. В принципе некоторое охлаждение наступило только в 1995 году, когда в сентябре произошли первые бомбардировки Белграда, которые он активно поддержал, а я воспринял с возмущением.

– В эмиграции вы познакомились и с Александром Солженицыным…

– Да, когда я поехал в Америку с выступлениями, Солженицын, узнав, что я буду в Штатах, пригласил меня к себе в Вермонт. Я провёл там три дня: читал семейству стихи, слушал музицирование тогда ещё маленького Игната, который часами играл без нот, и бродил по чудесным вермонтским окрестностям. Солженицын был знаком с моей поэзией до того, как мы лично встретились: ещё в Вену он прислал мне письмо, где подробно разбирал стихи из «Избранного».

С Александром Солженицыным меня объединяло мировоззрение: патриотизм, основанный на неприятии коммунистической марксистско-ленинской идеологии. Он оказал на меня большое влияние в юности – своей «самиздатовской», а потом и «тамиздатовской» публицистикой. Это раз. Ну а во-вторых, я сразу очень высоко оценил его прозу, почувствовал в ней глубокое дыхание русской классики. Так он стал моим вечным литературным спутником. Я всё время читаю и перечитываю что-то из Солженицына. Например, его «Размышления над Февральской революцией» – это вершина русской публицистики вообще. Жаль, что это эссе мало знают: оно актуально и для нынешнего мировоззренческого климата тоже.

А он говорил, что мои стихи нуждаются в многократном перечитывании: не поленился, стал перечитывать и действительно в них вник. Солженицын написал о моей поэзии немного, но очень глубоко и точно.

– Сказалась ли эмиграция на вашем творчестве? Было ли ощущение, что вы отлучены от некоего благодатного источника родины, языка? Или поэт носит свой мир с собой?

– Да, пожалуй что было. Но вскоре после того, как я эмигрировал, здесь начались сильные исторические подвижки. Я двадцать лет прожил при Брежневе и вдруг спускаюсь в лавку за сигаретами в Вене, не пробыв там и месяца, и вижу в траурной рамке его портрет… Солженицын написал мне тогда: «Через восемь лет вернётесь в Россию». Угадал год в год, как это ни поразительно. Так что я жил с чувством, что вернусь, и всё время старался держать руку на пульсе, следить за тем, что происходит на родине.

Но, конечно, когда поэт живёт вне языковой среды, происходят какие-то изменения в его голосе, слове. Второй том из моего трёхтомника по поэтике существенно отличается и от первого, и от третьего: она стала более искусной, чрезмерно усложнилась. Это всё результат жизни на чужбине вне языковой и читательской среды. Широкой аудитории у меня никогда не было, но благодаря читателям самиздата казалось, что многие тебя поддерживают, ценят и любят.

– В стихотворении, открывающем книгу «Невидимый перекрёсток», есть строки: «…я прожил дольше, чем позволяет время в целом…» Долгая жизнь, богатый опыт считаются очень важными для прозаика. А для поэта это имеет значение?

– Конечно, имеет. Я ощущаю это на себе. С годами поэзия не всегда становится глубже или лучше. Наоборот, как мне кажется, несколько подсыхает, теряет в свежести. Я когда-то написал стихи, обращённые к Арсению Тарковскому, где были строчки:

Желая доставить блаженство,

вы нас заманили под гнёт,

в порочном кругу совершенства

поэзия ваша живёт.

Совершенство не является главным критерием для поэзии. Может быть, некое «неряшество» бывает важнее: в таких стихах ощутимей пульс вдохновения. С годами, к сожалению, начинает возобладать совершенство, и это не всегда хорошо. Ну и писать начинаешь гораздо меньше. Нет уже той энергетики, которая была прежде. Так что вряд ли могу сказать, что годы улучшают поэзию.

– В стихотворении 1987 года вы написали «Судьба стиха – миродержавная…». Верите ли вы по-прежнему в высокую миссию поэзии?

– Если честно, прежней неофитской, юной веры, которая была у меня в советские времена, сейчас всё меньше. Мне мечталось, что, если коммунистический режим сменится на более традиционный для России, возродится бурная и достойная культурная жизнь. Увы, кажется, всё благородное, аристократичное в культурном смысле этого слова медленно, но верно вымывается из поэзии. Я хорошо помню завет Тютчева и не хочу роптать на новые поколения, но современные стихи в основном утекают у меня между пальцев. В стихах 20–30-летних есть какая-то экспериментальная трескучесть, а глубокого сердцебиения я в них не слышу, честно скажу.

Но тогда какая же может быть миродержавная судьба у стихотворения? Наоборот, поэзия становится уделом маргиналов. Хотя их немало, с этим не поспоришь.

– В одном из интервью вы говорили, что на современной поэзии сказывается и утрата авторами уверенности в высшем смысле своей работы… Можно ли как-то преодолеть этот кризис?

– Он связан с глобальными духовными, социальными, культурными и религиозными проблемами, которые нельзя, очевидно, преодолеть в отдельно взятой стране, даже такой большой, как Россия. Всё будет зависеть от того, сумеет ли наша цивилизация вернуться на христианские рельсы или будет лететь в тартарары. В частности, политическое невежество, декларируемая в открытую имморальность, которая царит сегодня повсюду, разумеется, никак не способствуют возрождению высокой культуры. Но, может быть, это только кризис, который будет преодолён – в частности, за счёт усилий России, которая в настоящее время противится некоторым переменам, связанным напрямую с Содомом и Гоморрой… Если цивилизации удастся выйти из этого кризиса обновлённой и сильной, то, конечно, без поэзии будет не обойтись.

– Стихотворение «Жизнь не только в волнах акации» выглядит как пророчество событий, случившихся в этом году… Были ли в вашем творчестве другие сбывшиеся пророчества?

– Были. Когда я перечитывал стихи в процессе работы над трёхтомником, мне порой становилось не по себе. Например, есть у меня стихотворение, посвящённое деду нынешнего министра культуры, несравненному переводчику и автору проникновенных мемуаров Николаю Любимову. Оно кончается так: «Но зачем разверзлась над нами всеми / до глубин космических зона риска?» Это тоже пророческие строки. Просто я не думал, что кризис наступит так скоро, в одночасье. Мне казалось, что он произойдёт уже после меня, в середине века. Но история убыстрилась, и то, что в стихах я предрекал как относительно далёкое будущее, происходит теперь на наших глазах.

– С чем связано умение поэтов интуитивно угадывать будущее?

– Не хочу говорить высоких слов, но то, что поэзия связана с чем-то, что находится вне материального объяснения, для меня несомненно. Как и для каждого, кто сталкивался с природой вдохновения. Боратынский в упомянутых мной строках, разумеется, имел в виду «задание» не публики или властей, а указание свыше. Вспомним стихотворение шестнадцатилетнего Лермонтова «Предсказание»:

Настанет год, России чёрный год,

Когда царей корона упадёт…

Невероятно, но факт: юноша в подробностях описал там будущую русскую революцию. Читаешь – и становится жутко.

Так что предсказание – веская составляющая настоящей поэзии…

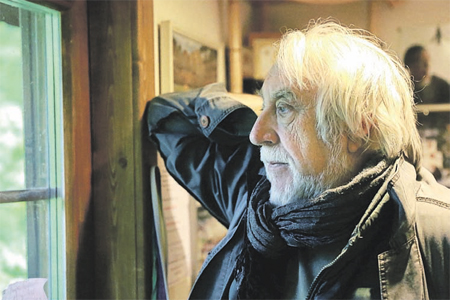

«ЛГ»-ДОСЬЕ

Юрий Михайлович Кублановский – поэт, эссеист, публицист, критик и искусствовед. В печати дебютировал в 1970 году в сборнике «День поэзии». Автор более двадцати книг, вышедших в США, Франции, России. Член Патриаршего совета по культуре. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры за 2012 год, Литературной премии Александра Солженицына, Патриаршей литературной премии.